本サイトは 、昭和48年(1973)に大阪大学文学部に入学し、共に学んだ同窓生の交流サイトです。入学年が多少異なっていても同窓生の紹介があれば、どなたでも参加できます。なお会名は、大学のある待兼山と久々の再会を祝して名付けました。

写真:改装された旧ロ号館(左)と学生会館(右)

本サイトは 、昭和48年(1973)に大阪大学文学部に入学し、共に学んだ同窓生の交流サイトです。入学年が多少異なっていても同窓生の紹介があれば、どなたでも参加できます。なお会名は、大学のある待兼山と久々の再会を祝して名付けました。

写真:改装された旧ロ号館(左)と学生会館(右)

降る雪や明治は遠くなりにけり 中村草田男

熱したものはやがて冷めるというのは世の常です。会報の第2号を出そうという話はありますが、未だ始動する気配はありません。そこで、思い切って手法を替えることにしたのが本サイトです。

近況、趣味、回想録(思い出)、交友録(旧友交歓)、旅行記、エッセイ、評論など、テーマに制限はありません。なんでも自由に発信し、交流を深める場として活用していきたいと思っています。同窓生の皆さん、ぜひふるって、ご参加ください。お待ちしています。

いつの間にか我々も、「明治」を「昭和」に置き換えて、なんの違和感も感じない年代になりました。

入学した昭和48(1973)年を振り返ると、8月に金大中事件が起き、10月には、第4次中東戦争勃発、江崎玲於奈ノーベル物理学賞受賞、そしてオイルショックと、立て続けに大きな出来事が続いた年でした。

大学では、70年代初頭から吹き荒れた学生運動の余燼がまだ燻ぶっており、授業がバリケードで潰され、定期試験が中止になった年です。ラジカセからは「神田川」や「ジョニーへの伝言」が流れ、『漫画アクション』で上村一夫の「同棲時代」が密かな人気を博していました。

卒業後、散り散りになった同窓生の消息は、年賀状や風の便りくらいの、まさに頼りないものでした。そんな数十年が過ぎ去った昨年、届いたのは一通の訃報でした。池田邦彦君が亡くなったというのです。同窓生の中でも一番頑強な体躯をもち、病気など無縁だと思っていた彼の死はショックでした。迂闊にもいつでも会えると思っていました。残された時間はあまりないのだと思い知らされたのです。

そんなことがきっかけで、今年(2023年)3月4日、限られた人数でしたが、大阪で卒業以来初めてのミニ同窓会を開くことができました。時間的余裕がなく、とりあえず声をかけられる友人たちで集まろうということでしたので、お誘いできなかった人達へは、申し訳ない気持ちでいっぱいですが、まず最初の一歩を踏み出せたのは大きな成果だと思っています。この小さな集まりを母体にして、いつか同窓生全員が集まれる本当の同窓会を開催したいというのが目標です。そして、この会を発展させるために発足したのが「まちかね会」です。今春、その第一歩として会報を出しましたので、ご笑覧ください。 ▶「まちかね会」会報第1号・近況遠況

(2023年11月1日)(矢熊 晃) TOPへ

今年の個人的な十大ニュースを挙げるとすれば、阪神タイガースの日本一と阪大の同窓生らと結成した「まちかね会」を契機に新しい知己を得たことだ。

70代を目前にして思い出に浸る時間が多くなった。その思い出すらも色褪せてゆくのを遠い目で他人事のように眺めている。そんななか、唯一、私を現実に引き戻してくれる人がいる。

「推し活」とは、推し=自分が推すアイドルなどを応援するために、グッズを買い、CDを買い、ライブに行く無私無欲(たぶん)の活動です。私にとっての推しは、沢田研二と宝塚です。宝塚は、大学入学以来、緩いファンとして、細々と続けています。宝塚の中でも、その時々の推しがいました。

旅行好きがこうじて、今ではほぼ月に一回旅を楽しんでいます。何のために旅に出るのか、まだ見たことのない自然や文化を味わいたいとか、もっともらしい理由を考えてはみますが、やはりただ単に家を離れて日常にアクセントをつけたいという思いが強いのかもしれません。

日々、なんでもスマホで済ませ、ほとんどパソコンを開けることがないので、「まちかね会」のブログを長いこと見ていませんでした。矢熊編集長から「反応がない」と、生存確認のメールが入ったので、生きている証に雑文を投稿します。

前回の会報で、「東北旅行に行く」と書いたので、それを報告します。

正田君、吉川さん、井元君と続いた「みちのく紀行文」。私も9月に山形・秋田両県に出かけ、ずっと憧れてきたブナの巨木「あがりこ大王」と対面してきた。その山歩き旅の様子を伝える。

「正者さん助けて!」

昨春「まちかね会報」の第1号を作る時、大森淳史君がわざわざ阪大まで足を運んで写真を撮ってくれた。それらは会報の最終頁に載せたが、駅名が変わっていたり、阪大坂に石畳が敷かれていたり、懐かしさと同時に時の経過を思い知らされた。

突然ですが、まちかね会の皆さまは韓国の江華島

先夜、矢熊くんから「ブログ、教師1年目の思い出なんかどう?」と、ご提案をいただきました。掲示板に「かなり面倒くさい女子」的な文章をアップしていただけにありがたく、今回は、昭和53年4月、大阪府立A高校に赴任した新米教師時代の思い出を書かせていただきます。

皆さん、こんにちは。国文の舟引智子です。もうひとつ菊冨美巴

西洋史学科卒の荒川です。「まちかね会」のことは、私の店「Bar UK」に時々来てくれる武田(山川)多永子さんを通じて教えてもらいました。矢熊さんをはじめ皆さん、お元気そうで何よりです。

もうあれから29年もの歳月が流れたので激震地以外の多くの皆さんにとってはすでに旧聞に属する話題だと思いますが、私にとっては生涯忘れられない経験でしたし、大学同期の友人に話す機会もなかったので、この場を借りて阪神淡路大震災後数日間の記憶を手繰り寄せてみたいと思います。

私は1996年から2020年の定年退職までの24年間、大阪大学文学部および文学研究科で日本近世史を担当した。所属していた研究室は、かつて国史研究室といった日本史研究室である。

初めまして、出身校の三国ヶ丘高校では「文学少女」と呼ばれておりまして、このところ『光る君へ』は毎週見逃せません。中学生のころに『源氏物語』を読み始めましたが、その世界が映像化され、この上なく幸せです。まひろ(紫式部)も読んだであろう国宝『文選集注

鳴門のうず潮は左巻き? それとも右巻き? 長年の疑問を解き明かせると勇んで参加したのは、まちかね会で初めて開催された宿泊を伴う旅行「徳島・鳴門 満喫の旅」(2024年9月9日~10日、1泊2日)だ。

1.はじめに

4.江戸の落語

皆さん、お久しぶりです。私は大学院終了後、8年間大阪大学で助手を勤め、1990年からは鳴門教育大学で日本史学の教員として過ごし、2023年に退職しました。

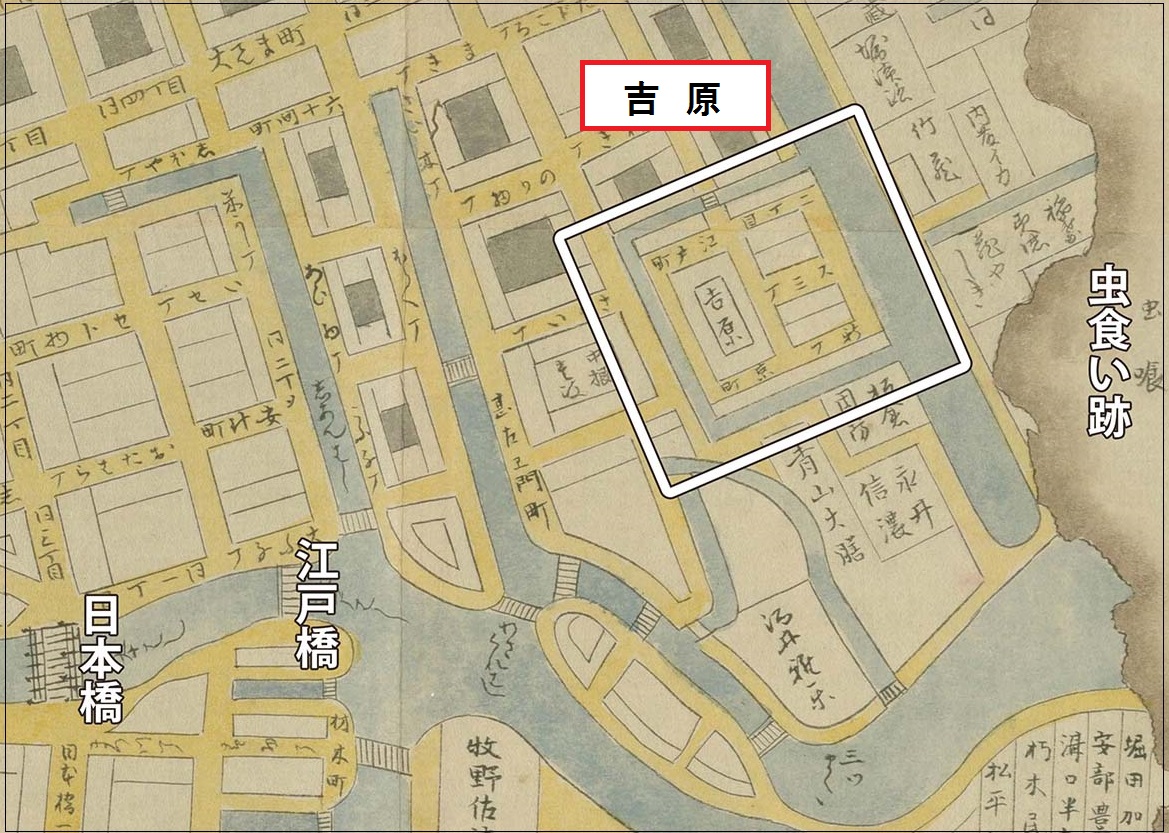

今年の大河ドラマ「べらぼう」は、出版の黎明期に活躍した蔦屋重三郎が主人公です。そして、もうひとつの魅力は江戸の遊郭・吉原です。小説や映画などでお馴染みの場所ですが、どこにあったかご存知ですか。東京以外の人には分かりにくいかもしれませんので、この機会にご案内してみようと思います。

初めて投稿させていただきます。国文の熊見めぐみです。

我が阪神タイガースは2005年以来、6度目のセ・リーグ優勝を果たし、日本シリーズもオリックスとの激闘を制して日本一に輝いた。1985年以来38年ぶり2度目の快挙だ。優勝までの道のりは長かったが、日本一には、それほど拘泥しない。拘るとするなら、リーグを制覇するかどうかだ。

小学校低学年のころ、神戸の祖父に初めて甲子園に連れて行ってもらい、プロ野球を生観戦した。相手のチームがどこだったかなど全く覚えていない。記憶にあるのは広い甲子園で躍動する選手のかっこよさだけだった。そして、後年、仏事か何かで両親と一緒に神戸に出かけた折、阪神のリーグ優勝記念パレードを目の当たりにした。たぶん1962年だったと思う。沿道の観衆に手を振る村山や小山、吉田らはテレビで見るのと同じ姿だったのがうれしかった。それが、巨人戦しかテレビ中継されない田舎に住む者が、虎ファンになったきっかけだ。あれから、いつの間にか、59年余りが経過ーー。

◇

今年3月、阪大文学部の昭和48年入学組のミニ同窓会が開かれた。卒業以来、実に半世紀ぶりの再会。旧知の友に加え、在学時は、クラスが違ったり、学科が別だったり、何より授業にほとんど出ていなかったこともあって、初対面に近い人もいた。1次会、2次会と膝を交えて話すうちに、新たな交流を持てたことは何よりだった。特に、井元君と正田君の二人とは、この会をきっかけに知己を得た。「なぜ、在学時にもっと付き合っていなかったのか。矢熊君、玉越君のように、互いの下宿を行き来して、麻雀をしたり、夜っぴいて語り合わなかったのか」――。そうしていたら、きっと、その後の人生に大きく影響していたかも…。悔しさに歯噛みする思いだった。

◇

「悔しい思いをした」と言えば、阪神ファンの右に出るものはないだろう。1985年以降、セ・リーグを制覇した2003年、2005年を除いて、2008年のシーズンのように最後の最後にひっくり返されて優勝を逃したことが何度あったことか。

それが、今シーズンは、4月から絶好調でほぼ首位を独走、例年以上の力強さを感じたものだ。ところが、8月に入り、広島の猛追を受け、一時、首位を陥落。優勝マジックも消滅する事態に。特に、8月末のDeNAとの対戦では9回表まで2点差をつけての勝ちゲームに、抑えの岩崎が登板したものの2ラン、ソロ本塁打を浴びてよもやの逆転負け。あの時は、このままズルズルと負け続け、「今年もまたペナントを逃すのでは…」と、ネガティブ思考から不安がよぎったのも確かだ。

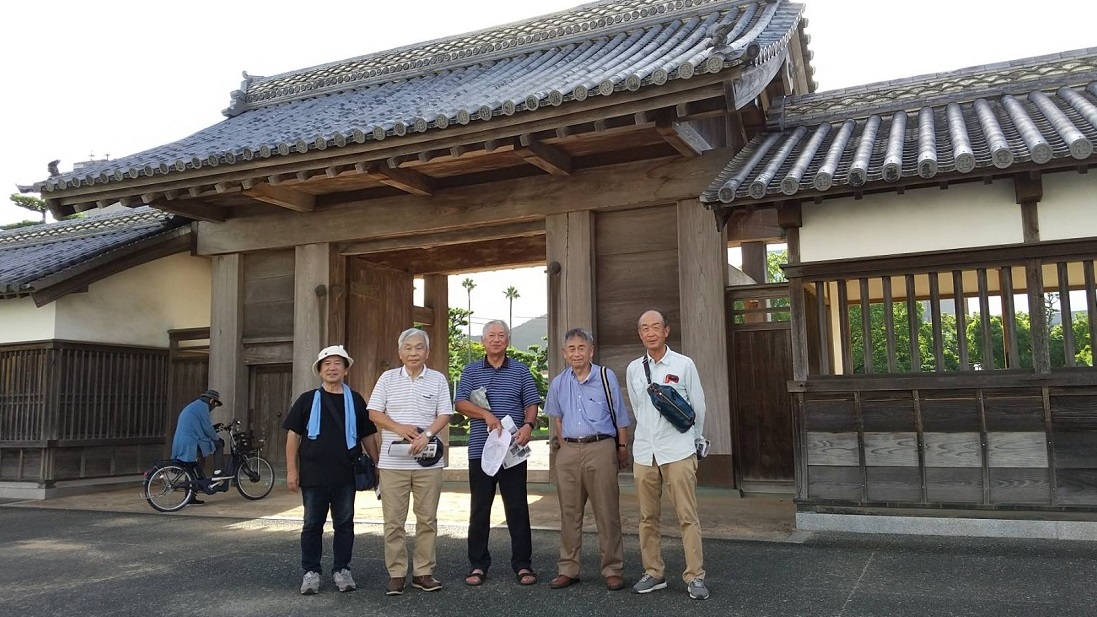

9月に入って、ほぼ「あれ(優勝)が固い」となったころ、玉越君が阪神ファンのグループLINE「まちかね猛虎会」の結成を呼び掛けた。姫路市郊外の塩田温泉に泊りがけで「アレ祈願決起集会」を開くことになった。小生と玉越君、正田君の3人に、8月の鳥取豪雨で「初めて2階に家財道具を上げて自宅が浸水する寸前で難を免れた」という井元君にも慰労を名目に参加を呼び掛けた。姫路城前で待ち合わせ、温泉でマツタケ御前を食べ、夜の更けるまで、部屋飲みをしながら、学生時代のようにあれこれ話した。翌日は、姫路の隣町で三木露風の古里・たつの市へ移動。龍野城址や城下町を散策した。その中で、えっ! と驚いたのは、井元君が大の巨人ファンだと知ったことだった。

【写真】 姫路城の天守閣を背に(左) / 龍野城址の城門前にて(右)

彼らとはLINEのやりとりはじめ、互いの居住地を尋ね合うなど「リア交流」も始めている。今、人生の最終盤を迎え、新しい知己を得たことはこの上もない喜びだ。人生の仕舞いの時期に、まちかね会の皆さんと交流・連絡を密にしながら、悔いのない日々を過ごしていきたいと思っている。

とまれ、次の阪神の「あれ」はいつになるのだろうか? 18年後といわず、早めに、命あるうちにもう一度、この喜びを味わせてもらいたいものだ。

矢熊君からは、「古城をめぐる楽しさ」のことを書いてと依頼されたが、それは次回に。(2023年11月13日)

TOPへ

2010年3月、一人旅の最終日。その7年前から私は年に2回のペースでニューヨークへの一人旅を繰り返していた。突然始まった親族の介護を一人で担う重圧からの息抜きと、さらに続く多忙な日々への充電をすべく、世界で一番エネルギーに満ちた街で1週間だけたった一人になりたかったのだ。

その日も1週間の日程を終えてホテルをチェックアウトした私は、夜明け前の仄暗い街路で車を待っていた。予約客を拾いながら空港に向かうミニバンの、最後の乗客は私だった。ドアを開けると先客たちは歓迎の笑顔で賑やかに迎えてくれた。それぞれの滞在先から乗り合わせたのは、珍しいことに皆アジア人。初対面の通りすがりのはずなのに、狭いミニバンの後部座席を順々に詰めながら、「さあ、もっとこっちに、こっちに」「大丈夫? ちゃんと座れた?」といきなり友達の輪。旅の移動はいつもハラハラドキドキ、不安で緊張の私も、この時ばかりは安心感に包まれた。みんなで談笑しながら、車は差し始めた朝日を浴びて、JFK空港へとニューヨークの街を走り抜けていった。

その日も1週間の日程を終えてホテルをチェックアウトした私は、夜明け前の仄暗い街路で車を待っていた。予約客を拾いながら空港に向かうミニバンの、最後の乗客は私だった。ドアを開けると先客たちは歓迎の笑顔で賑やかに迎えてくれた。それぞれの滞在先から乗り合わせたのは、珍しいことに皆アジア人。初対面の通りすがりのはずなのに、狭いミニバンの後部座席を順々に詰めながら、「さあ、もっとこっちに、こっちに」「大丈夫? ちゃんと座れた?」といきなり友達の輪。旅の移動はいつもハラハラドキドキ、不安で緊張の私も、この時ばかりは安心感に包まれた。みんなで談笑しながら、車は差し始めた朝日を浴びて、JFK空港へとニューヨークの街を走り抜けていった。

あれから13年。あの朝、それぞれの航空機出発ターミナルに到着するごとに二人、一人とミニバンを降りて行き、それぞれの言語で「さよなら」を言った。コロンビア大学生の台湾人S君は「再見!」、韓国人ご夫妻は「안녕히가세요!」、見送りのため同乗していたニューヨーク在住の、ご夫妻の妹さんは長崎大学に留学して身につけた日本語で、流暢に「また会えるといいですね」と言った。

あれから13年。あの朝、それぞれの航空機出発ターミナルに到着するごとに二人、一人とミニバンを降りて行き、それぞれの言語で「さよなら」を言った。コロンビア大学生の台湾人S君は「再見!」、韓国人ご夫妻は「안녕히가세요!」、見送りのため同乗していたニューヨーク在住の、ご夫妻の妹さんは長崎大学に留学して身につけた日本語で、流暢に「また会えるといいですね」と言った。

JFK空港の、あの空一面に晴れ渡った朝の澄んだ空気、それぞれの笑顔が今も鮮やかに蘇る。

【写真】ハドソン川に沈む夕日(左上)/ ルート66のネオンサインのあるストリート(右上)

その翌年、東日本大震災のときには彼らはまっさきにお見舞いのメールを送ってくれた。私は震災以降、旅行するなら国内でお金を使おうと考えて、海外には行かなくなったが、年齢の近い韓国人ご夫妻とは断続的な交流が始まった。私にとって韓国語でメールを書くのはほぼ1日がかりの大仕事だが、年に数回のメールの交換は楽しいひと時だった。さらに数年ごとに再会する機会も加わって、交流は心地よい距離間のもとで続いてきた。

ご夫婦は、奥さんのソナさんの妹さんが日本人に嫁いでおられることもあってか、頻繁に日本を訪れ、各地を旅行される。関西に来られるときには必ず連絡をいただいて、梅田界隈で待ち合わせるのだが、英語ができないお二人と片言の韓国語しかできない私が、ソナさんの懸命な日本語を頼りに紀伊國屋前の雑踏の中で再会を果たすのは奇跡といっても過言ではない。こんなことなら、20数年前に興味半分で始めたハングル講座を、せめて出会ってからの13年間、もっと真剣に取り組んでおくべきだったと後悔することしきりである。

ということで、今回もまたコロナ禍以来の来日で、先月10月に大阪で数年ぶりの再会となり、私は嬉々としてお二人の宿泊先へと向かった。鳥取、島根の旅を終え、明日はまだ京都、滋賀への最後の予定が残る旅程の限られた時間のなかで、お二人とは宿の近辺の散策とお寿司屋さんで会食をしただけであったが、話は尽きることはなかった。お互いに老境に足を踏み入れているだけに、それぞれの興味や趣味、これからの人生の充足を共有したい気持ちがひしひしと伝わり合った。みんなで今後の健康と幸せを祈りながら盃を重ね、再会の夜は更けていった。

別れ際にお二人が言った。「これからも楽しく 왔다갔다(行き来)しましょう。 시작이반이다!(始まりが半分だ!)」

「始まりが半分だ (시작이 반이다/シジャギパニダ)」 は、韓国の諺で、何事も始めるは大変だが、一旦始めてしまえば、半分は成就したようなものだという意味である。 (2023年11月17日)

TOPへ

宝塚を初めて見たのは、大学の入学式の前々日、下宿に荷物を運び入れたら、下宿のおばさんに、「宝塚はご覧になったことがおありですか?」と聞かれました。「ありません」と言ったら、「明日行ってらっしゃい。心の栄養も大切よ」と言われてチケットをもらったのです。下宿のおばさんは、東京の人で、お金持ちの未亡人。その時は月組の若手男役の、その他にも数人の男役のいわゆる「おばさま」をしていました。「おばさま」というのは、一種のパトロンで、生徒席のチケットを買ってあげたり、服やアクセサリーをプレゼントしたりします。家賃を出してあげたり、車を買ってあげたりする「おばさま」もいます。

その時は、鳳蘭がトップの星組公演でした。生まれて初めて見た宝塚はキラキラで、すっかりファンになってしまいました。現実には存在しない空間と時間です。それ以来、毎公演、数回見ていました。もちろん一番安い3階席です。今ほど高くなかったのですが、宝塚ファミリーランドの入園券が必要でした。バイト代をつぎ込んでいるので、観劇の前後に遊園地で遊び、歌劇の幕間(30分間)にも大浴場に入り、元を取るよう心がけていました。

ファミリーランドも、ジェットコースターや動物園があって楽しいのですが、なんといっても楽しかったのは、宝塚大劇場の観劇です。原作を読んで予習することも楽しいし、終演後に舞台について話すのも楽しい。プログラムを見るのも楽しかったです。歴史にも少し詳しくなりますしね。月組のトップスター珠城りょうの退団公演は、彼女が楠木正行(楠木正成の嫡男)の役だったので、『太平記』も読みました。

卒業後も見ていたのですが、出産後、観劇回数が減り、贔屓が退団したこともあって、足が遠のきました。好きだから見るのですが、見るから好きというのも真実です。「去る者は日々に疎し」とはよく言ったもので、存在しないものになっていました。

1998年の宙組誕生の時に、久しぶりに行きましたが、その時はハマらず、2004年にまたしても宙組の「ファントム」を見てからファンに復活して、今に至ります。それから、宙組に花組から蘭寿とむさんが組替で来てからの推しです。元・国文科の田中美奈子さん(旧姓矢野さん)と一緒に、お茶会にも行きました。

【写真】左側:ファンクラブ経由でも会の無い生徒本人からでも、生徒から買うチケットはこういう封筒に入っています。下級生や娘役だとお手紙や千社札が入ってたりします。

そこで、テンションが上がります。右側:たまたま見つけた半券。実はこの数倍はあります。

現在、宙組の娘役が自死して、世間にいろいろ露見して大変なことになっています。しかし、キラキラの舞台の中は、清くも正しくも美しくもないことは、ずっと昔からうすうす知ってはいました。宝塚ファンのたいていの人は知っていることだけど、皆、ここまで酷かったとは思わなかったということでしょう。

20代終わり頃に、友人(男性)が可憐な娘役にさんざん貢がされたとか、宝塚スカイステージというCSの専門チャンネルのトーク番組で、下級生が上級生に対して過剰なまでの敬語を使い、怯えている様子が映った時があり、すごい縦社会だなと思ってはいました。

宙組の大空祐飛(現在は大空ゆうひ)と野々すみ花のプレお披露目公演が博多座であったとき、娘と行きました。通常の公演は宝塚大劇場で約1か月、それから同じ演目を東京宝塚劇場で1か月やります。ここではその組全員が出演します。それ以外に、梅田芸術劇場公演、博多座公演、全国ツアー公演、名古屋の御園座公演などがあり、組の6割くらいはそこに出演します。ここの主役はその組のトップスターか2番手の男役スターです。残りの4割くらいは宝塚大劇場の手前にあるバウホールか、梅田芸術劇場の地下のシアタードラマシティか、他の別箱で公演をします。そこの主役はだいたい2番手か3番手の男役が務めます。

宝塚はスターシステムなので、トップスター、2番手、3番手、4番手、5番手くらいまでが「路線」と言われるスターです。娘が博多座公演における2番手(通常は3番手のスター)のファンだったので、会席(個人の私設ファンクラブの席)です。大劇場以外の公演は、普段は背負えない2番手の羽が背負えたり、良い役が付いたり、人数が少ないため出番が増えたりするので、それが見たくて駆けつけるファンは多いです。

飛行機で着いて先ず見て、次の日の朝、入り待ちのギャラリー(入り待ち、出待ちは、私設ファンクラブに入っていて、公演ごとの会服を着てないとできないのです。楽屋口に座って並んでスターが来たらお手紙を渡して、スターのお言葉を賜るというのが宝塚の入り待ちなので、立ってただ見るのはギャラリーです。)をした時に、宙組トップ娘役の野々すみ花が、この世の終わりみたいな、やつれ切った雰囲気で入ったので、いじめられてるのかと思いました。

その日のお芝居では、水の入った竹筒を持って出てくる場面でなかなか出てこなくて、渡辺綱役の北翔海莉がアドリブで繋いでいたけど、客席がざわざわした頃にやっと出てきたり、極め付けは、ショーの最後のパレードで大きい羽を背負って階段(博多座なので宝塚大劇場のような大階段は無い)を降りてきたら、娘役は羽をランドセルやリュックみたいに背負うんですが、肩紐の片方が切れていて、揺れていました。可哀想にいじめられているんだろうなとは思ったんですが、そんなものなんだろうとも思っていました。思い返せば、いくらでも気が付くチャンスはあったんですが、見たくないものは見なかったっていうだけのことなのでしょう。

それから、96期の裁判があり、かなり憤りつつも、「シラケつつのり、のりつつシラける」状態で、昔に比べればかなり体温の低いファンになっていたわけです。

たとえば、浮気者やギャンブル好きのダメ男と縁が切れず、「不実なパートナーだけど、今までずっと一緒にやってきたんだから、良いところもあるんだから」と、ダメな部分に目を瞑ってきたものの、ついに別れる時がきた的なことかもしれません。96期の時も酷かったですが、阪急本社や歌劇団が根本的にダメです。ビッグモーターより酷い。

*

「推し活は経済を回す」という副題に相応しいのは沢田研二ですが、これについては今度書きます。タイガースとして「僕のマリー」でデビューして以来ずっと脇目もふらず、ずっと節度あるファンであり続けております。

*

終わりに : 矢熊さんには、「夢中になる原動力とはなにか」についての言及がないと指摘されました。その通りです。生身の男性の持つ生臭さの無い理想の男性が良いのか、気恥ずかしい台詞が本当は好きなのか、実はかっこいい「王子様」に助けてもらいたいのかが、よく分からないのです。そのあたりをよく考察して、そのうちに書きますね。

(2023年11月24日) TOPへ

東北にも何度か訪れました。平泉・八幡平・津軽・白神山地・奥入瀬等々それぞれの素晴らしい自然や歴史を楽しみ、また大震災・津波の後は三陸海岸を訪れ震災の遺構や復興の様子を目の当たりにし、人々の悲しみや復興への息遣いを体感しましたが、旅を重ねるうち東北の人々の日常の生活や歴史を体験できていない物足りなさを感じ始めました。そして、今回は語り部さんに伝承されている話を聞かせていただこうと、柳田國男の『遠野物語』の舞台、河童淵の河童釣りくらいしか知らない遠野を訪れました。

「むがーす、あったずもな (昔あったそうな)」

「むがーす、あったずもな (昔あったそうな)」

「おしらさま」の話が始まりました。分からない言葉や聞き慣れないイントネーションで語られるところもありましたが、聞いているうちに語り部さんの身振りも交えた心のこもった昔話が伝わってきました。

馬と娘の悲しい愛の昔話と、それにまつわり今も残るおしら様信仰、南部曲がり家に残る人と馬との長く深いつながりと、それを口伝えに伝承し続けてきた日々の生活が語り部さんを通して語られました。

「どんどはれ(これでおしまい)」で昔話がおわり、その後、語り部さんと話せる時間が設けられていました。

語り部さんは、私たちとたぶん同年代の菊池貞子さん。なんとこの日聞かせていただいたのは私ただ一人、私のためだけに、いろいろ話をしてくださった。

(以下「 」内は菊池さんの話の要約です、印象的な言葉はそのままのつもりです)

「『どんどはれ(これでおしまい)』の『どんど』は、夜なべ仕事で膝の上に落ちる藁くず、『はれ』は払えの訛り、夜なべ仕事も昔話もそろそろ切り上げて寝ましょうということ。」

「おれたちが語っているのは、昔話であって昔あった話じゃねえ。」

「小さい頃は、ばあちゃんが語りをいっぱい聞かせてくれた。みんなね、遠野の昔話が好きなんですよ。小さい頃にばあちゃんから聞いた余韻がまだ残っているから。」

「小さい頃は、ばあちゃんが語りをいっぱい聞かせてくれた。みんなね、遠野の昔話が好きなんですよ。小さい頃にばあちゃんから聞いた余韻がまだ残っているから。」

「河童は妖怪じゃない。飢饉で餓死し川に流した子供の供養の意味も込めて河童伝説が生まれたんでしょう。」

「遠野の昔話は、遠野の言葉で語ってこその語り、それぞれの家で集落で語られ伝わってきた。だから家によって地域によって少しずつ違うの、今も語り部によって少しずつ変わっていく。日本全国にそれぞれの生活に根ざした昔話があっていい。」

お話させていただいているうちに、私にも昔話を寝る前に聞いたかもしれない記憶らしきもの、頭のどこかに潜んでいた記憶らしきものがあるという懐かしさが、微かに浮かんできました、何の話かは定かではないが、そこにはいつまでも遊んでいる子供をさらっていく「子取り」が登場していたような気もします。「子取り」の話は、子供だった私の頭に深く沈み込み、理屈抜きに子供は暗くなる前に家に帰らねばならないという意識が植え付けられました。

私は子供に昔話をすることはありませんでした。正確に言うと、私は語る昔話を持っていませんでした。私の住んでいる現在の京都の多くの家庭では、昔話は生活の中に根付いていません、二世代くらい前までは家の中で伝承されていたであろう昔話が、今は研究対象としてしか扱われていないことに寂しさとともに不安を感じさせられました。私のよって立つ基盤の危うさをあらためて考えさせてくれる貴重な経験でした。

遠野の子供たちの生活には、いまだに昔話が生きている。子供たちがそれぞれのアイデンティティーを裏付ける価値観? を昔話の伝承を通して身に着けていくことができる。遠野だけでなく、今も昔話が語られている集落や家庭で、昔話が語られ続けるのを願わずにはいられません。

追記

今回の原稿は柄にもなく真面目さを意識して書きましたが、やはりこのような原稿は不得手です。

冒頭にも書いたようにとにかく旅行好き、青春18きっぷ・夜行バス・フェリー・長距離ドライブ・LCC等リーズナブルな交通機関を用いて旅を繰り返しています。大した理由も目的もなく、ちょっとした思い付きと好奇心のみで、楽しくそして苦労もしつつ旅をしています。次回の原稿は、そんな旅を生のまま書こうと思っています。お目汚しかとは思いますが、次回もよろしくお願いいたします。

(2023年12月1日) TOPへ

*

4人の方々の投稿、楽しく読ませていただきました。

まず私にとっても、今年、阪神タイガースファンであったことが、どれだけ毎日を楽しくしてくれたことか! 「まちかね猛虎会」なんてものがあったんですね。阪神のリーグ優勝、日本シリーズ優勝の喜びを一緒に分かち合いたかったなあ。今年、突如始まった私の阪神愛は、クローザーの岩崎優のポーカーフェイスが、TV画面に大写しになったとき「この人誰? めちゃシブイ! 阪神らしくない!」から始まって、岡田監督の昔懐かしい田舎のおっちゃん口調のずっこけコメントまで、今の阪神、丸ごと大好きです。マッチョマンはいないけど、選手たちもみな可愛い!

新倉さんのいう“推し活”とは少し違うかもしれないけど、たくさんの人々の阪神を愛する気持ちが、関西経済を動かしたのは確かですね。

西原さんの年に2回ニューヨークに出かけて介護からの重圧から逃れていたというお話のスケールの大きさ、月に1回は旅に出るという自由気ままな正田君の話を聞くと本当に羨ましい限りです。夫の90代後半の両親のサポートと中度自閉症の三男がいるので、自分だけが旅に出るのは、年に2回ほど2泊3日が限度かな。それでも年1回は続けている文学部の友人達との旅行のことをちょっと報告しますね。

最初の「まちかね会会報」で「秋田を極めるわ!」と書いたのですが、最近の秋田は熊被害が深刻で、足が遠のいています。で、今回は裏磐梯の五色沼ハイキングと会津若松市内観光ということになりました。会津若松もまた熊被害が多いということも、後で知るのですが。

*

10月24日12時過ぎに東京駅の東北新幹線ホームに集合。一人が「品川めし」という貝尽くしの駅弁4人分を予約してくれ、座席を向かい合わせにして、駅弁を食べながらおしゃべりする女子会旅の醍醐味を満喫。ついに70代になったメンバーも二人いるけど、会えば大学時代の気分で話せるのが嬉しい。

メンバーは、仏文の橋本(加戸)彰子さん、国史の兼森(三好)順子さん、中哲の鵜飼(小林)尚代さん。まず一足先に還暦を迎えた橋本さん、鵜飼さんが二人で記念のマルタ島旅行。翌年60歳定年退職を迎える私に、二人から屋久島縄文杉を巡る旅へのお誘い。それ以来、北海道流氷ツアー、九州焼き物巡り、熊野古道&熊野三山を巡る旅など「今しかできないアクティブな旅をしよう」と約束。その後、ご主人の都合で渡米されていた兼森さんが帰国後に合流し、今に至っています。橋本さん、兼森さんとは、阪大の「フロイントコール」という、議論好きのけったいな混声合唱団で寝食を共にした仲間です。

猪苗代湖駅まで、「やまびこ」と在来線を乗り継いで約2時間半の列車旅はあっという間で、五色沼入口近くに位置する「アクティブリゾート裏磐梯」に連泊。このホテル、朝夕バイキングなので、ゆっくりお酒を飲みたい人には不向きかもしれないけど、すぐ隣には諸橋近代美術館というダリの作品を集めた、けっこう本格的な美術館もあり、活動拠点としてはバッチリでした。

猪苗代湖駅まで、「やまびこ」と在来線を乗り継いで約2時間半の列車旅はあっという間で、五色沼入口近くに位置する「アクティブリゾート裏磐梯」に連泊。このホテル、朝夕バイキングなので、ゆっくりお酒を飲みたい人には不向きかもしれないけど、すぐ隣には諸橋近代美術館というダリの作品を集めた、けっこう本格的な美術館もあり、活動拠点としてはバッチリでした。

山歩きをする時、水のある風景にはとても癒されるので、五色沼は以前から憧れていました。今回は、紅葉シーズンにもドンピシャで、天気もよかったので、見る時間によって色が変わるといわれる沼も、濃い緑から明るい水色まで様々な表情をみせてくれました。 【写真】左から橋本さん、兼森さん、鵜飼さん、吉川(裏磐梯 レイクラインの秋元湖にて)

池田満寿夫も五色沼の深い緑色に魅せられた一人で、地元の研究チームとその深い色の秘密を探ったということです。(「裏磐梯 五色沼の神秘」 NHKアーカイブスより)

五色沼入口からゴールの桧山湖までは、ゆっくり歩いて2時間くらいのコースですが、あちこちに「クマ出没注意」の立て看板。行きかう人々は、ほとんど皆熊の鈴をつけていましたが、私たちは、たぶん大丈夫という根拠のない自信があったので、1個2000円もする熊の鈴は買いませんでした。

五色沼入口からゴールの桧山湖までは、ゆっくり歩いて2時間くらいのコースですが、あちこちに「クマ出没注意」の立て看板。行きかう人々は、ほとんど皆熊の鈴をつけていましたが、私たちは、たぶん大丈夫という根拠のない自信があったので、1個2000円もする熊の鈴は買いませんでした。

五色沼ウォーキングの後、磐梯山の噴火でできた桧山湖を遊覧し、午後からは半額セール中の観光タクシーを2時間使って裏磐梯レイクラインをドライブ。4人で旅行するときは、公共交通機関と決めているので観光タクシーをよく使います。地元の運転手さんと皆でお喋りするのも楽しい時間。

1日の締めは、ホテル隣の美術館。3時半頃入ると私たち以外に入館者なく、巨大なパネル写真の哀愁を帯びたダリの表情に魅せられて、一緒に記念写真。当時の美術界から彼独自のシュールレアリスムが否定されながらも、「我こそは真のシュールレアリスト!」と自負する彼の叫びが伝わってくる作品群でした。

【写真】季節や時間によって色が変わる五色沼の中でも、特に美しいるり沼

翌日の会津市内観光のメインは、なんと言っても鶴ヶ城。実際に行くまでに気分を高めておこうと、10年ほど前の大河ドラマ「八重の桜」の鶴ヶ城開城までの全29回分をもう一度おさらいし、会津藩の悲劇の歴史に胸を熱くして臨んだのですが、城の中に1歩入ったら、すぐ後ろからなんと大量の小学生たちが入ってきて、うるさいことこのうえなく、雰囲気ぶち壊しで散々でした。

佐賀と広島から来ている橋本さんと兼森さんにとっては、2泊3日はもったいないので芦ノ牧温泉でもう1泊。私と鵜飼さんは大阪、名古屋なので東京発18時半ごろの新幹線で帰宅。行きに品川めしを予約してくれた鵜飼さんは、帰りもまたダンナ様へのお土産に、わっぱめしと栗ご飯の駅弁を買って帰られました。

あと何回こうやって旅行できるかなあ、と思うと残された時間はそんなに長くないことに愕然としてしまいます。ま、でも先のことを憂えるより今を大事に楽しみたいと思う今日この頃。年末に秋田から帰ってくる次男と会津土産の北塩原村限定販売「歌磐梯」というお酒を一緒に飲むのを楽しみに待つ毎日です。

来年も阪神タイガース「アレンパ」目指して頑張ってやー!

(2023年12月8日) TOPへ

旅行は7泊8日の日程で、鳥取をマイカーでスタート。日本海側をひた走り、新潟から福島入りした後は、反時計回りに一周するコース。総走行距離は約2,500km、一人の運転も、助手席に妻がいるのでの楽しいドライブ。

一番行きたかった弘前城は、「こじんまりとした平山城」というのが第一印象だった。三層の天守閣は、天守台を含む本丸石垣の一部が地震対策のため修理中ということで、本丸の中央に移設してあった。天守閣をここまで曳いてきたのには驚いたが、石垣のない天守は、見映えが今ひとつだった。

一番行きたかった弘前城は、「こじんまりとした平山城」というのが第一印象だった。三層の天守閣は、天守台を含む本丸石垣の一部が地震対策のため修理中ということで、本丸の中央に移設してあった。天守閣をここまで曳いてきたのには驚いたが、石垣のない天守は、見映えが今ひとつだった。

仮設の撮影場所からは、城の向こうに残雪の岩木山(1,625m)がきれいに見えた。が、写真では自分の白髪と重なり、残念なことに見えない。石垣の修理が終わり、天守閣が元の天守台に戻った姿をもう一度見たい、そんな気持ちにさせられた。

ともあれ、この弘前城を訪れたことで、江戸時代の天守閣が現存する12城を制覇したことになる!

この城で気になったのは、「四の丸」、「土塁」、「枡形虎口」である。

① 「四の丸」は、二の丸・三の丸に次ぐ本丸を守る郭だが、縁起が悪いからか今まで訪れた城ではこの郭名はなかった。方角を考えれば「北の丸」とでも名付けるのが一般的だと思う。

② この城は「土塁」が多用されている。(本丸のみ石垣造り)

② この城は「土塁」が多用されている。(本丸のみ石垣造り)

近世の城は、石垣の上に真っ白い塀が続くイメージがあるが、私が入った追手門は、高さ3mほどの土塁で防御されていた。現存する他の4つの城門も、写真でみるかぎり同じ作りだと思われる。

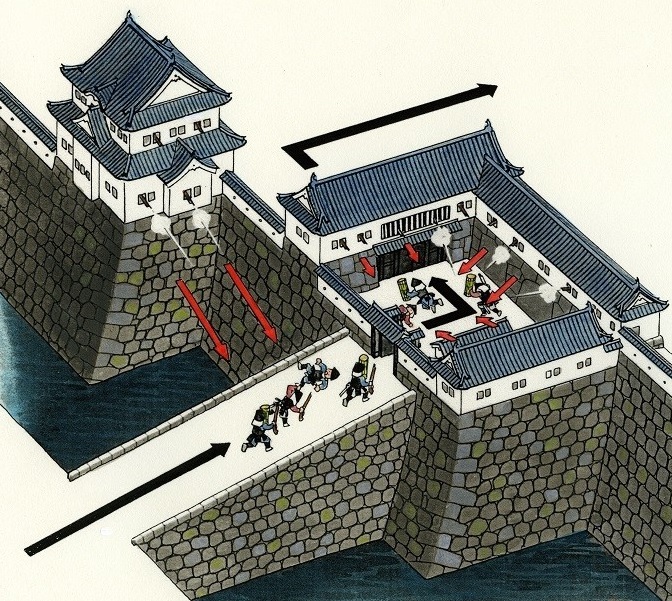

③ 「枡形虎口」

城攻めの際に敵が殺到するのが虎口(門)。これの最大の長所は、最初の門が突破されても次の門で敵の侵入を防ぎつつ、枡の中に入った敵を周囲から鉄砲や弓矢で迎撃できる点で、言わば守りの最重要ポイントである。

近世の城は平地に築城(平城)されることが多く、防御面で不安が残るため、この虎口が多用されている。ところが、弘前城の追手門には、これがなく、敵が門を破るとそのまま城内になだれ込んでしまう危険性がある。

近世の城は平地に築城(平城)されることが多く、防御面で不安が残るため、この虎口が多用されている。ところが、弘前城の追手門には、これがなく、敵が門を破るとそのまま城内になだれ込んでしまう危険性がある。

私が城を訪れる際、自分が足軽になった気持ちで、この城をどう攻略するかを考えつつ天守まで進む。そうすると、「どうしてここに石垣があるのか?」とか「門の周囲はどうなっているか?」などと興味が湧き、それを考えるのが楽しい。

【図】枡形虎口を上から見た図(イラスト:香川元太郎)。櫓や塀をめぐらせた土塁や石垣で区切った方形の空間に敵を誘い込み、一斉に銃や弓矢で攻撃する。『お城の構造・「枡形虎口」ってどういう構造だったの? ー超入門!』「お城セミナー 第53回・構造」 (shirobito.jp) より引用

今回の城めぐりでショックを受けたのが、会津若松城(鶴ヶ城)である。

城に着いたら、無料案内所があり、早速ガイドをお願いした。

「どこから来られましたか?」と受付で聞かれ、軽い気持ちで「鳥取です」と答えた。このやりとりが、後のショックに繋がるとは思いもしなかった。

案内してくれたのは、ボランティアらしい中年の女性だった。

「この石垣をご覧ください。石を加工せずそのまま積み上げた野面

女性ガイドの解説は、さすがにお城について詳しく、これは楽しみだと思った。

▼会津若松城。城門の石垣は、野面積みではなく打ち込み接ぎ。

案内が終盤に近づいた頃のことである。

案内が終盤に近づいた頃のことである。

「会津の町は、幕末に戊辰戦争の舞台となりました。それはとても悲惨な戦いでした。

双方たくさんの兵士が亡くなりました。官軍の兵士の遺体はすぐに埋葬されましたが、会津藩士の遺体はそのままです。1か月に及ぶ戦いの間放置されたため、城下にはすごい死臭が漂ったそうです。見かねた町民は、官軍の兵士の目を盗んで埋葬したそうです。」と語り始めた。

私が読んだ本には、放置された遺体を野犬が食い散らかしたとも書いてあった。また籠城した会津兵をおびき出すため、武家屋敷に押し入り捕まえた妻女を門前で犯し、助けに飛び出した家族や許嫁

会津に住む人たちは、悲惨な会津戦争の体験談を親から子へ、子から孫へと連綿と語り継いでいると女性ガイドは語った。参加者の中に鹿児島・山口県の人がいたなら、ひょっとすると解説内容が変わっていたのではないかとさえ思った。

女性ガイドの口ぶりから、戊辰戦争から150年が経った今でも、会津の人たちの心には、深い悲しみと虐げられた思いが渦巻いている・・・と感じさせられた旅だった。

(2023年12月15日) TOPへ

*

山歩きは主に学生時代にやっていたが、社会人になり遠のいていた。それが、4年前、故郷である播磨の歴史・文化や自然に触れたいと思い立ちシニア大学に入学。奇しくも、そこで出会った山友と県下最高峰・氷ノ山に近い赤谷山(標高1216m)に登り、山頂からの大パノラマに感激し、再び山に魅せられた。

山ガイドの山友は、兵庫県山間部の宍粟

今では山頂に立つことよりも、その道行きで新しい動植物と出合うことを楽しみに、五感をフルに使い、全身で自然を堪能している。芽吹き~新緑~樹や山野草の花々が咲く3~10月、紅葉や黄葉が見られる10~12月には、週1回のペースで山歩きをしている。

そんななか、今年の6月、山旅を紹介したパンフで「あがりこ大王」という文字を見つけた。2年前、但馬の蘇武岳

ツアー2日目、鳥海山の北麓・獅子ヶ鼻湿原からブナやミズナラが広がる鳥海自然休養林内の「あがりこ大王」を訪ねた。地元ガイドの案内で、林へ通じる登山口から南へ1.5km、45分ほど 歩いたところで、その巨木は姿を現した。

歩いたところで、その巨木は姿を現した。

やっと会えた! 「あがりこ大王」は、「森の巨人たち100選」に選ばれたのが納得できるほどの威容を放っていた。樹高25m、幹周7.62m。他を圧倒する巨大さだ。瘤のような主株から出た数本の幹が、のたうちまわり、伸びあがり、覆いかぶさる姿は、見る者を圧倒する。

雪国の厳しい環境に耐えて、300年以上も生き延びてきた、そのたくましさ、生命力に畏敬の念すら覚えた。会いに来てよかった! そんな想いが胸の奥から湧き上がってきた。 【写真】ブナの巨木「あがりこ大王」(秋田県にかほ市)

「大王」と対面した後は、同じく鳥海山北麓の「元滝伏流水」を目指す。

川沿いを進むにつれて、轟音が響いてくる。その滝の全容が現れると、事前に想像していた以上の凄まじい光景が広がっていた。一般的な滝のイメージとはまったく違い、そこは岩肌のあらゆる所から物すご い量の湧水が流れ落ちる、いや、噴き出るという方がぴったりなほどに。水辺に近づくと、ものすごい量のミストを浴び、冷気に包まれる。

い量の湧水が流れ落ちる、いや、噴き出るという方がぴったりなほどに。水辺に近づくと、ものすごい量のミストを浴び、冷気に包まれる。

豪雪が鳥海山の溶岩流層に染み込み、長い歳月をかけて幅約30mの岩肌一帯から一日5万トンもの水が湧き出しているのだ。豪雪、恐るべしだ!?

【写真】鳥海山の溶岩流跡の末端崖からあふれ出す湧水がつくる滝?「元滝伏流水」(秋田県にかほ市)

*

月山と言えば、学生の頃、森敦の『月山』を読んで、いつかは訪ねてみたいと願っていた。ツアー最終日、その月山の地に立ち、湿原を散策するのだ。

就職直後の初任地が群馬県前橋市だったこともあり、尾瀬には再々訪れたことがある。だが、「弥陀ヶ原湿原」は、尾瀬のように盆地の中に湿原があるのではなく、月山の8合目・標高1400mに広がる、まさに「雲上の楽園」という名にふさわしい湿原だった。

登山口から木道を少し進むと、傾斜のなだらかな山腹に湿原が広がり、大小さまざま池塘

今回は出羽の豊かな大自然と歴史が満喫できたツアーとなった。残念ながら、月山や鳥海山の山頂に立つことはできなかったが、いつの日か、その頂きに登ってみたい。できれば、高山植物の花の盛りに。

【写真】標高1400mに位置する水の青さが印象的な弥陀ヶ原湿原。中央に見えるのは鳥海山(山形県鶴岡市)

(2023年12月23日) TOPへ

非常ベルが鳴ったので廊下に出ると、下宿のおばちゃんがおろおろと消火器を抱えながら僕を見つけて叫んだ。

「下の部屋で火事みたいなんよ!」とおばちゃんが言う。消火器を受け取って現場へ走った。その部屋の住人は留守で、ドアには鍵が掛かっていて中に入れない。隙間からは煙が出ている。僕はドアの新聞受けから消火器のノズルを突き入れて消火に当たった。別働隊が窓のガラスを割って中に入りドアの鍵を開けたので入ることができた。幸いボヤですんだ。原因はひげ剃り器の充電中の発火だった。

その部屋の住人はボヤの責任を感じたのか転居した。

で、「部屋直したから入らない?」とおばちゃんに言われたので、僕はその部屋に移ることになった。

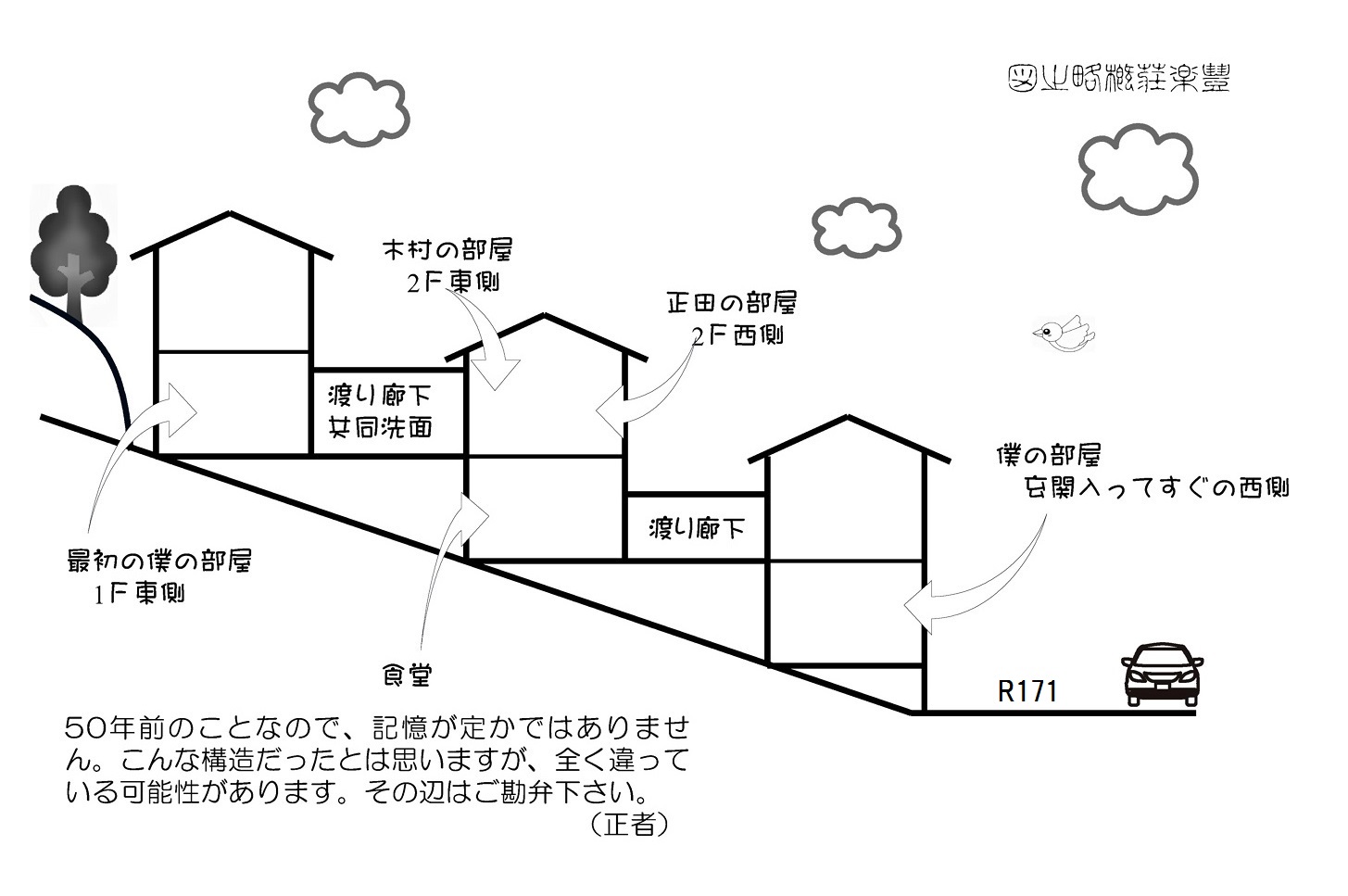

僕が学生時代に住んでいた下宿は「豊楽荘」と言う。

「豊楽荘」は箕面市の最も石橋側にあり、R171沿いの斜面に木造2階建ての3棟が階段状に並ぶ賄い付き下宿だ。4畳半か6畳一間の部屋が全部で40ほどあっただろうか。寝るのは箕面市で、大学は豊中市で、銭湯は池田市だった。

2階建ての細長い棟が、山の斜面に階段状に建っているので、一番上の棟の1階が中の棟の2階につながり、中の棟の1階が一番下の棟の2階にあたるという迷路のような構造になっていた。僕が大学に入学して最初の部屋は一番上の棟で、窓は東向きだけどすぐ前に山側の石垣があって一日中薄暗くジメジメしていてムカデが出た。壁が崩れかけて、壁紙を貼って補修したらおばちゃんからは「ありがとうね」と言われた。

2階建ての細長い棟が、山の斜面に階段状に建っているので、一番上の棟の1階が中の棟の2階につながり、中の棟の1階が一番下の棟の2階にあたるという迷路のような構造になっていた。僕が大学に入学して最初の部屋は一番上の棟で、窓は東向きだけどすぐ前に山側の石垣があって一日中薄暗くジメジメしていてムカデが出た。壁が崩れかけて、壁紙を貼って補修したらおばちゃんからは「ありがとうね」と言われた。

「豊楽荘」は、古いけれど家賃も安かったので住みやすかった。正田と木村も、後から「豊楽荘」に入ってきた。

一番下の棟は「相対的に」新しい棟だった。僕はボヤ騒ぎのお蔭で、その「相対的に」新しい部屋に移ったのだ。「相対的に」新しい部屋には流しがあって、そこで頭を洗ったり、全裸になって体を拭くことができた。つまり、銭湯がわりに使えた。上の棟の流しは共同なので、そこで全裸にはなりにくい。

大学から石橋駅への道を少し寄り道すればいいだけだし、僕の部屋は「豊楽荘」の初っ端の部屋だったので来やすかったのか、大学の帰りなどに友人たちがよく訪れた。「ビリヤード行こ」と矢熊が来るし、「寿司食いに行くぞ」と池田が来るし、しばらく大学に姿を見せない僕を心配して美術部トラバイユの後輩が来るし、大森は何か文句言いに来るし(梅田の蘭館珈琲の豆を買ってきてコーヒーをいれてくれたりもしたが)、井元は失恋話をしに来るし、夜には「銭湯行こけ」と正田が洗面器かかえて来た。同人誌「箱舟」の編集会議もここでやったりしていた。

部屋の鍵は掛けていないこともあったので、僕が帰って来ると誰かが炬燵に座っていて、「お帰り!」と言われた。逆に僕は炬燵の中に潜り込んで誰か来るのを待ってたりした。「あれ、正者いない!」と言ったら、「いるよ!」と言って炬燵から顔を出して驚かそうと思ったのだけど、そんな時は誰も来なかった。結構汗かいた。

「豊楽荘」には正田も木村もいたので、来れば誰かいると思ってみんなは立ち寄ったのだろう。

当時付き合っていた彼女が部屋に来ている時、トントンとドアを叩いて池田が入って来た。「〇〇さんや」と僕が彼女を紹介すると、池田は入口で直立不動になり、「ボ、ボクは正者君の友人の池田と申します。し、失礼しました」と言って慌てて出て行った。池田君、意外と純情だったんやね。

「三つ指ついて挨拶されたぞ。焦ったー」と、池田は後に誰かに話していた。

木村と新聞に掲載された共通一次試験の問題を解いてワーワー言ってたら、隣の部屋の住人から「夜中に騒ぐな!」と怒鳴り込まれた。その人は社会人で朝が早いから、うるさい学生に腹が立ったのだろう。だからという訳ではないが、僕の部屋に何人もいることはあっても、麻雀とか飲み会とかをした覚えがない。

隣の部屋の社会人は夜中にうめき声ともおびえ声とも言えぬ声を突然発することがあった。たぶん怖い夢でも見たのだろう。僕も寝ている最中に金縛りになることが度々あった。そのうち「夜が怖い」病になって、夜寝られなくなった。部屋の灯りをつけたままでは寝にくいし、消したら部屋の隅っこに何かがいて寝られない。

で、僕は鴻池寮に引っ越すことにした。3回生の夏のことだ。

正田はその前に実家に戻っていて、やがて木村も卒業して、同期の住人は誰もいなくなった。

それで「豊楽荘」物語は終わりになった。

後年、妻と車で「豊楽荘」の前を通った時に、「これが学生時代住んでた豊楽荘だよ」と教えたら、「豊楽荘じゃなくて崩落荘じゃない?」と言われた。確かに山の斜面に崩れそうに建っていた。

今はマンション風の建物が建っている。

▲現在の「豊楽荘」跡地。かつての面影はない。R171の右奥の交差点は、皆が通った阪大と石橋駅をつなぐ通り。左へ上がれば阪大坂だ。

付記

正田君、木村君、豊楽荘を訪れてくれた人たち。豊楽荘についての思い出や私の記憶違いがあれば教えてください。そして実名で登場した方々、これは事実ですので失礼お許しください。

(2024年1月10日) TOPへ

あの緩やかに曲がる阪大坂を何度上り下りしたことだろう。遅刻しそうになり息を切らして駆け上がったこともしばしばだった。坂の途中で下りてくる友人たちと出会い、雀荘へとUターンしたこともあった。授業の後、ゆっくり下る坂道は夕焼けが美しかった。坂の入口、医療技術短大前には古本屋が数軒あって、「コピーできます」の幟を立てて、けっこう繁盛していた。コンビニはまだなく、古本よりもコピーのほうが商売になったのだろう。

石橋商店街の写真もあった。通りをまっすぐ行くと炉端焼きの店があったはずだが、まだあるだろうかと気になった。大森君は、いまも健在の店として「タローパン」と阪大坂近くにあるという「憩食堂」の写真を撮ってくれた。どちらも初めて見る店だった。念のため森俊彦君に聞いてみると、彼も知らないと言う。大森君によると、「憩食堂」は豊楽荘など近隣に下宿していた学生たちのなじみの店だという。なじみの店は人それぞれだと改めて思った。

*

1回生の頃、「ピノキオ」という喫茶店によく行った。阪急石橋駅の西口改札を出て商店街を大学方面へ抜ける中ほどにあった。コーヒー1杯で何時間でもいることができた。講義に間に合いそうもなく遅刻が決定的になった時など、次の講義まで一人で時間をつぶした。

1回生の頃、「ピノキオ」という喫茶店によく行った。阪急石橋駅の西口改札を出て商店街を大学方面へ抜ける中ほどにあった。コーヒー1杯で何時間でもいることができた。講義に間に合いそうもなく遅刻が決定的になった時など、次の講義まで一人で時間をつぶした。

大学からの帰りに友人たちと寄ることもあった。友人と一緒でも、たいてい話もせず煙草を吸いながら、店に置いてある週刊誌や漫画雑誌を読んでいた。そして、どちらからともなく、「じゃあ」と言って別れるのが常だった。

たまに友人が先客でいることもあった。「よぉ」と言って向かいに座り、なにを話すわけでもなく、お互い本や雑誌を読んで過ごした。そんな交わりは、その後も、時と場所と人を替えて、いくたびも繰り返された。

いま思い出しても、あの名状しがたい淡い交わりが懐かしい。「淡交」というほどではないが、互いに立ち入らず、自然に適度の距離を保っているのが心地よかった。それで充分だった。そんな友人たちに囲まれていた幸せを、その後も折にふれ想い返したものである。

その頃のTVドラマに「俺たちの旅」があった。東京の吉祥寺周辺を舞台に、大学生のカースケと同級生のオメダ、カースケと同郷の先輩で会社員のグズ六という男3人が、生きる意味や喜び悩みなどについて煩悶する青春群像劇である。安定した生活よりも自分らしく自由に生きたいと奮闘する主人公の姿が、当時の若者たちの共感を呼び、熱狂的な支持を得ていた。毎回ドラマが終盤にさしかかると、中村雅俊が唄うエンディングテーマ「ただお前がいい」(作詞作曲・小椋佳)が映像にオーバーラップして流れる。

「また会う約束などすることもなく それじゃまたなと別れる時の お前がいい」

この歌詞ほど、あの頃の気分を代弁してくれる言葉を知らない。

*

なじみの店というよりも忘れられない店に、「ふじや」という居酒屋がある。阪大坂を下りてきて、東口改札へ向かう手前の路地の2階にあった。カウンター席に客が一列に並んで座る細長い店で、10人も入れば満席になった。白い割烹衣のおやじさんが、カウンター越しにいつも笑顔で迎えてくれた。魚料理が美味しく、酒は剣菱と決まっていた。

誰が行き始めたのか知らないが、いつの間にか美学科の仲間たちが集う店になった。学生には少し贅沢な店なので頻繁には行けなかったが、研究室に仲間の顔がそろうと自然に足が向いた。ごくたまに教授の先生方とご一緒することもあったが、音楽学の助教授だった肥塚先生、助手の山口和子さん、院生の早川聞多さんとは、よく連れ立った。

カウンターを前に横並び座り、皆でいろんな話をした。他愛のない話から、それぞれの研究テーマや卒論のこと、就職のことなども話しただろうか。山口さんと早川さん(聞多さんと呼んでいた)は、我々と年齢が近く、よき相談相手だった。山口さんは阪大文学部のOBで、新設された美学科の初代助手だった。日本美術史を専攻していた聞多さんは東大野球部のエースだった人で、神宮球場で投げた時の話をよくしてくれた。音楽学の肥塚先生は、いつもニコニコと皆の話を聞きながら、美味そうにパーラメントをくゆらせていた。

小説とは何か? などという青臭い文学論もよくした。いま思い返すと汗顔の至りだが、三田誠広の『僕って何』が芥川賞を受賞した時など、誰にでも書けるなどと言って皆でけなした。皆若く、にわか仕込みの文学論を語って背伸びしていた。議論が白熱し、話が脱線と混線を繰り返す頃になると、いつもきまって「お前らにドストエフスキーの苦悩が分かるか!?」と、池田君の低い声が響いた。酔うと必ず出る彼の口癖だったが、ロシアの大作家の苦悩について教えてくれたことは、一度もなかった。

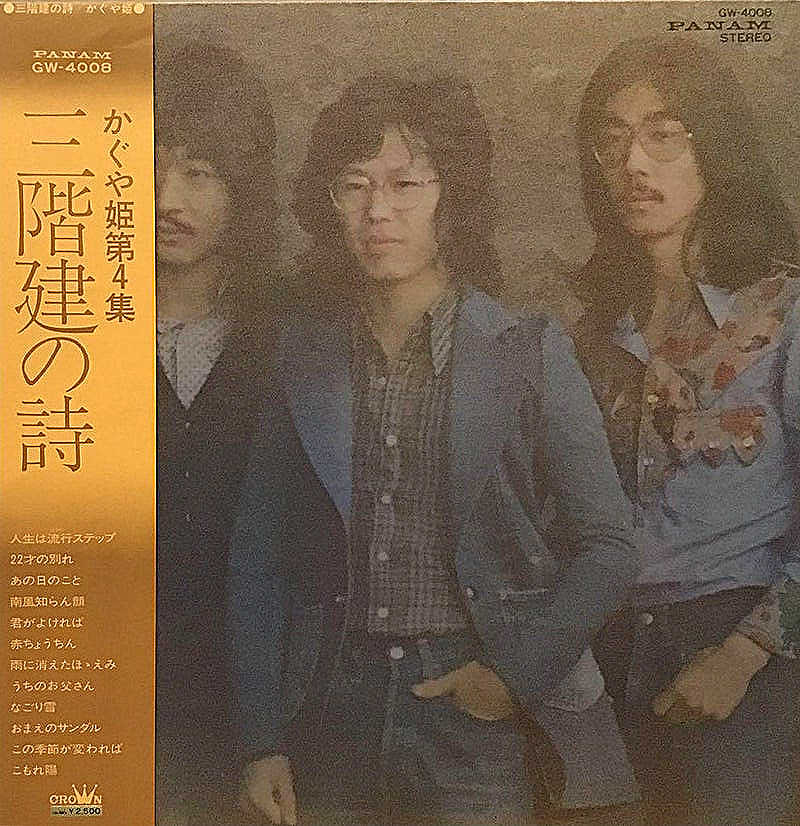

店には大迷惑だったと思うが、興が乗ると歌もよく唄った。正田君が教えてくれた高石ともや

の「想い出の赤いヤッケ」、木村君が好きだったかぐや姫の「僕の胸でおやすみ」など、まだカラオケのない時代、歌声は酔うほどに大きくなった。他にお客さんがいると、さすがに止められたが、よくもまあ許してくれたものだと思う。

4回生になり、卒業まで残り少なくなった冬、「なごり雪」と「22歳の別れ」という歌が、ほぼ同時期にラジオや街角から聞こえてくるようになった。のちに奇跡の2曲とも言われた伊勢正三の歌は、我々の心に沁みた。

4回生になり、卒業まで残り少なくなった冬、「なごり雪」と「22歳の別れ」という歌が、ほぼ同時期にラジオや街角から聞こえてくるようになった。のちに奇跡の2曲とも言われた伊勢正三の歌は、我々の心に沁みた。

春になれば、別れが待っていた。卒業して社会へ出る者、大学院へ進む者、卒業せずに残る者、誰もが漠然とした不安の中にいたし、かけがえのない季節が間もなく終わる哀しみを抱えていた。

「あなたは あなたのままで変わらずにいてください そのままで」

変わらないでいることなんか、誰もできないことを、みんな知っていた。

(2024年1月19日) TOPへ

【付記】 「三階建の詩」は、かぐや姫の4枚目かつ最後のアルバム。リーダーの南こうせつは、印税を平等に3等分するため、他の2人に曲作りのノルマを課した。その結果生まれたのが伊勢正三の2曲である。なお、もう一人のメンバー山田つぐとは、その前のアルバム「かぐや姫さーど」で、名曲「僕の胸でおやすみ」を発表している。

友人も私もパンフレットを見るまで江華島についての知識は一切なく、ただ行ったことない場所で、日帰りで行けるという、単純な理由のみで申し込んだのですが、熱心なガイドさんが車の中で島の歴史や海上の位置関係等を丁寧にレクチャーしてくださったお陰で、島に着くころにはその歴史的遺産の数々に興味津々となりました。

江華島はソウルの北西、漢江の河口に位置し、仁川国際空港の比較的近くにあります。島の北部は海を隔てて2キロ弱の距離で北朝鮮と接しており、ガイドさんによると、人気のDMZ(非武装地帯)ツアーよりもっと真近に北朝鮮が見える穴場(?)スポットなのだそうです。

江華島はソウルの北西、漢江の河口に位置し、仁川国際空港の比較的近くにあります。島の北部は海を隔てて2キロ弱の距離で北朝鮮と接しており、ガイドさんによると、人気のDMZ(非武装地帯)ツアーよりもっと真近に北朝鮮が見える穴場(?)スポットなのだそうです。

どうでもいいのですが、昔は韓国本土から船で行くしかなかったので、恋人たちに人気の場所だったそうです。天候不順で船が欠航になると帰れなくなるというグッドラックを期待していたとか。現在は2カ所に橋が架かっていて、車・バスで1-2時間でソウルに帰れます、念のため。

もう一つ江華島に興奮してしまった理由は、私が韓流ドラマにはまっているからでしょうね。10年ほど前から韓流ドラマをよく観るようになっていました。Netflixは、現在最も親しいお友達です!

歴史ドラマもたくさん観ていたので、ドラマに出てきた主人公たちが、この島とかかわりがあるのが面白く、えっ、あの王様も、この王様もここに流されていたの? と俳優さんたちの顔を思い浮かべておりました。そう、この島はかつて流刑地でもあったのです。いずれにせよ先史時代から近代史まで、長い歴史の跡が小さな島の中にいっぱい刻まれており、ホテルを出てから帰宿するまでの10時間、いろんな知識をいっぺんに詰め込まれたせいか、ホテルに帰ってからもしばらくぼおっとしてしまうほどでした。

さて、当日のスケジュールは、以下の通りでした。

①江華

まあ、なんとも盛りだくさんで、今書き出しても私の頭の中がぐじゃぐじゃになったのも納得だなぁ、と改めて思います。

まあ、なんとも盛りだくさんで、今書き出しても私の頭の中がぐじゃぐじゃになったのも納得だなぁ、と改めて思います。

後で思い出したのですが、ここは日本史で習った江華島事件の舞台でした。今回訪ねた広城堡、徳津鎮、草芝鎮は、島の東側にある代表的な砦や要塞で、19世紀後半に朝鮮の開国を迫ってきた日本や西洋列強を迎撃した場所でした。壮絶な戦闘があり、生々しい写真が展示してありました。

でも本当に忘れられない思い出になったのは、生まれて初めて北朝鮮を見たことでした。午前中に訪ねた江華平和展望台からは肉眼でも北朝鮮が見えるのですが、展望台建物の4階には500ウォン入れて見る望遠鏡もあって、そこを覗いて目を凝らすと、なんと黒い点が二つ動いているのです!

「なんだ、あれは? 人の頭? 何? 人間なのか? しかも一つの点はスーッと横切って行ったよ! えっ、自転車?」って、まぁ北朝鮮にだって人間もいれば自転車もあると思いますが、その時はだいぶ興奮してしまいました。

実際4階ホールで遠足の小学生に説明をなさっていた係の人も、人が見えることはそんなにないと言っておられました。私はまたしてもドラマ「愛の不時着」に出てくる北朝鮮の村の風景を妄想してしまいましたが、普通に人々の暮らしがあるのでしょうね。

北朝鮮との境界の海に面した海岸線にはずぅっと鉄条網が張り巡らされていて、監視所が設けられていました。日本人の私にとっては遠くて遠い国ですが、韓国の人々にとっては近くて遠い国、それとも近い国なのかな? 何十年も国が分断されているっていうのはどんな思いなんだろう? と考えずにはいられませんでした。

北朝鮮との境界の海に面した海岸線にはずぅっと鉄条網が張り巡らされていて、監視所が設けられていました。日本人の私にとっては遠くて遠い国ですが、韓国の人々にとっては近くて遠い国、それとも近い国なのかな? 何十年も国が分断されているっていうのはどんな思いなんだろう? と考えずにはいられませんでした。

(2024年2月1日) TOPへ

創設2年目のA高校は、当時「底辺校」と呼ばれ、タバコ、ケンカ、バイク登校・校内乗り回しが常態化する荒れた学校だった。一方で、教員の方は数名のベテラン以外、ほとんどが新卒含む20代、危なっかしいけれど、エネルギーとパワーに溢れた楽しい集団だった。【写真】府立A高校の頼もしき同僚たち(左端が筆者)

創設2年目のA高校は、当時「底辺校」と呼ばれ、タバコ、ケンカ、バイク登校・校内乗り回しが常態化する荒れた学校だった。一方で、教員の方は数名のベテラン以外、ほとんどが新卒含む20代、危なっかしいけれど、エネルギーとパワーに溢れた楽しい集団だった。【写真】府立A高校の頼もしき同僚たち(左端が筆者)

新学期。廊下をうろつく生徒を教室に入れ、騒ぐ生徒を静かにさせ、授業を成り立たせるのにひと苦労という現実に、まず直面。

明らかに20歳過ぎにしか見えない2年の男子生徒(他校を留年・退学し、当校に入学)に、「ええケツしてるのう」と弱冠22歳の大事なお尻を触られ…(>_<)

顧問のなり手がいない女子バスケットボール部の立ち上げメンバーに泣きつかれて、ド素人ながら引き受け、毎日放課後「顧問も勉強や!」と生徒に混じってグランドで練習、お陰で真っ黒クロスケになった(当時、校舎も体育館もプールも建設中だった)。

練習終了直前、ナナハンで校内に乗り込む暴走族の首領がいた。「俺のスケ渡せや」と副部長を指す。彼は毎日彼女の迎えにきていたのだ。「勝手なことはさせへん」と、私は内心ドキドキとしながら部活終了まで彼を待たせた。

そして2年目、私は1年の担任になった。4月は怒濤の日々であった。

初日から全く登校していない子が数人いた。両親が不仲で父親もしくは母親が家出をしていたり、あるいは本人が暴走族に入り家出をしていたりと、状況はさまざまだった。4月末にはすでに4人の退学者が出ていた。打ちひしがれた(泣)

ようやく落ち着いて、遠足など楽しい行事も始まろうとしていた頃、クラスのB子が喫煙で停学。家庭訪問をすると、そこは〇〇組の組長の屋敷だった。剃り込み頭のにいちゃんたちが「ご苦労さんっす!」と両側で頭を下げる廊下を渡った23歳の女教師を待っていたのは、神棚の下に鎮座する羽織姿の父親(組長)だった。「このたびは娘がご迷惑を…」と頭を下げる父親の後ろから出てきたのは、昔の任侠映画のヒロインのようなB子だった。どう頑張ったのか覚えていないが、とにかく頑張った。でも、彼女に学校を続けさせることはできなかった。【写真】1年生担任のクラスの遠足(姫路城)

ようやく落ち着いて、遠足など楽しい行事も始まろうとしていた頃、クラスのB子が喫煙で停学。家庭訪問をすると、そこは〇〇組の組長の屋敷だった。剃り込み頭のにいちゃんたちが「ご苦労さんっす!」と両側で頭を下げる廊下を渡った23歳の女教師を待っていたのは、神棚の下に鎮座する羽織姿の父親(組長)だった。「このたびは娘がご迷惑を…」と頭を下げる父親の後ろから出てきたのは、昔の任侠映画のヒロインのようなB子だった。どう頑張ったのか覚えていないが、とにかく頑張った。でも、彼女に学校を続けさせることはできなかった。【写真】1年生担任のクラスの遠足(姫路城)

6月、明るくてクラスでも人気のC子が失踪。ある喫茶店で煙草を吸っているところを通報され、学校に連れ戻されたが、彼女は頑として家には帰らないと言う。訳を聞くと、2度目の父親(26歳くらいだった)が、母親不在の時にとんでもないことを彼女にしたと告白したのだ。私は泣きじゃくる彼女にかける言葉がなかった。父母を呼んで事実確認をし、自宅謹慎は不可能と判断、学区の家庭相談所に一時預かりを申し込んだが、満員。途方に暮れ、取り敢えず私の家に連れて帰り、以後母に面倒を見てもらった。夜、布団を並べていろんな話をした。彼女は打ち解けて幼少期からの壮絶な体験を話してくれた。それまで平穏な人生を歩んできた私は、自分の頭に鉄槌を打ち込まれたような、それまでの凡庸な人生観をバラバラに壊されたような気持だった。1週間後、住み込みで働くことができる美容院をやっと見つけた。彼女も、学校に引き留めることはできなかった。【後日談 ①】

夏休みの直前だった。クラスのD男がタバコで停学になった。バスを乗り継いで家庭訪問。彼とはとことん話し合った。お暇をしようと、ふと時計を見ると10時を回っていて終バスもない。彼のお母さんが車で送ってくれた。

中学から非行を繰り返す息子を心配する彼女に「D男君は、見どころのあるしっかりした子です。きっと立派な社会人になります」と私は言った。当時、運送会社の営業所で事務員をしていたお母さん。今は、その言葉が嘘ではなかったとお思いだろう。【後日談 ②】

夏休みの直前だった。クラスのD男がタバコで停学になった。バスを乗り継いで家庭訪問。彼とはとことん話し合った。お暇をしようと、ふと時計を見ると10時を回っていて終バスもない。彼のお母さんが車で送ってくれた。

中学から非行を繰り返す息子を心配する彼女に「D男君は、見どころのあるしっかりした子です。きっと立派な社会人になります」と私は言った。当時、運送会社の営業所で事務員をしていたお母さん。今は、その言葉が嘘ではなかったとお思いだろう。【後日談 ②】

なんだか70、80年代の「荒れた学園モノ」のような話になったが、多くの子はちゃんと勉強に向き合い、体育祭や文化祭を楽しんで母校を卒業し、社会へと巣立っていった。なかには、高校の国語の教師になった男子バスケの部長や、近大の薬学部に進学した生物部の女の子もいた。進学希望の子たちを集めての補習も楽しかった。

昭和55年3月、大阪天満宮で挙げた私の結婚式には、たくさんの教え子たちが来て、境内の渡り廊下を本殿へと進む私に、「先生、おめでとう!」と声をかけてくれて、他の参拝客の笑いを誘った。

昭和55年3月、大阪天満宮で挙げた私の結婚式には、たくさんの教え子たちが来て、境内の渡り廊下を本殿へと進む私に、「先生、おめでとう!」と声をかけてくれて、他の参拝客の笑いを誘った。

「底辺校の子」と烙印を押され、学力面や行動面で問題を抱えた生徒たちが多かったが、深く付き合うといい子たちばかりだった。生育環境や社会の歪みが彼らに与えた影響は計り知れない。

新米の数年間は、阪大を卒業するまでの22年間の人生の数倍もの経験を与えてくれ、自分を変えてくれた。今思い出しても、懐かしさでいっぱいだ。

【後日談 ①】

C子はその後、一人前の美容師となり、職場の男性と結婚して男の子を出産した。その知らせを受けた私もちょうど次男を出産したばかり(笑)。互いに「おめでとう」と電話でハイタッチ! 母親同士の付き合いも始まった。

【後日談 ②】

バイク好きのD男は無事卒業し、自動車の修理工場に就職した。偶然の再会は私が47歳の時、職場の飲み会の夜だった。終電に駆け込むやいなや「帰るコール」する私の声に、驚いたような目を向けたサラリーマン風の男がいた。D男だった。

彼は日本でも相当なシェアを持つコネクターの会社に転職していて、その日は中国への出張から帰国したばかり。商取引の常識を平気で踏み倒しかねない外国企業を相手に、生来のド根性で頑張っていた。嬉しそうに彼が語る武勇伝を聞きながら、あの日お母さんの車の中で私が言った言葉は、やはり本当だったんだと思った。

(2024年2月14日) TOPへ

新倉さんが、古典芸能のプロのように紹介してくれますが、私はゴルフでいえばレッスンプロ、でも時々はツアーに参加して、ツアープロたちの尻尾にしがみついている…という立ち位置かと思います。

で、何を書こうか悩みましたが、最近演奏だけでなく、各学校や市民講座等で和楽器について話す機会も増えましたので、講座でしゃべっているようなことをお伝えしようかと思います。そういう時は、プロフィール欄に「阪大文学部卒」とさりげなく加えることにしております(笑) 【写真】筆者近影(ベトナムの公演旅行にて)

で、何を書こうか悩みましたが、最近演奏だけでなく、各学校や市民講座等で和楽器について話す機会も増えましたので、講座でしゃべっているようなことをお伝えしようかと思います。そういう時は、プロフィール欄に「阪大文学部卒」とさりげなく加えることにしております(笑) 【写真】筆者近影(ベトナムの公演旅行にて)

さて、まず表題の「地歌

そもそも三味線は、1530年代に現代の沖縄三線の形で堺の港に入ったのが始まりらしく、当時の琵琶法師たちが、この新しい音色に魅了されて飛びつき、皮や撥

その後、江戸に伝わった三味線はいろいろな形に変化し、演奏技術の向上につれて、奏者が唄方と糸方に分かれます。しかし、地歌は一番古い形で残ったため、今も弾き語りで演奏されます。漢字も、上方では「歌」の字を使うことが多かったので、「地歌」と表記します。また地歌では、三味線でなく、三絃

次に箏 このあたりは、四天王寺楽所を擁する南谷君が詳しいかも。

このあたりは、四天王寺楽所を擁する南谷君が詳しいかも。

ちなみに、大和言葉でコトとは絃楽器を総称する言葉であり、中国での細分化された漢字をつけて、箏のコトとか、琴

さて、箏の歴史を大きく変えたのが、江戸時代初期に出た八橋検校です。八橋検校は「六段」をはじめ、箏独自の曲を多く作曲し、庶民の間に広めました(俗箏)。京銘菓の八橋煎餅は、箏の形を模しており、この人の名に由来します。

この頃の箏の師匠は、箏を看板に掲げながら、三絃も教えていたそうです。楽器に貴賤はないはずですが、私たちが子供の頃の、ピアノとエレキギターの関係に似ているような気がします。 【写真】箏を演奏する筆者

その後、江戸中期には箏と三絃は完全にドッキングし、更に胡弓を加えた三曲合奏が確立し、名曲が多く生まれました。(明治になると、胡弓は尺八に取って代わられます)。三曲合奏で、指揮者の役割をするのは三絃奏者で、力関係は三絃>箏>尺八の順です。

また、曲は演奏家自身が作っていました。シンガーソングライタープレーヤーということです。で、たまに悲喜劇が起こりました。江戸中期に石川勾当

明治になって洋楽が入ってくると、地歌・箏曲も大きく変化します。その旗手となったのが、「春の海」の作者宮城道雄です。彼は箏を純粋に一つの楽器として、歌なしの独奏・重奏曲、オーケストラのような大合奏や洋楽器とのコラボ曲等をたくさん作りました。宮城道雄以降の曲を新曲、現代曲と呼びますが、最近では洋楽の作曲家の作る曲も多く、五線譜のみで演奏したり、絃をスティック等で叩いたり引っ掻いたりする奏法もあります。

明治になって洋楽が入ってくると、地歌・箏曲も大きく変化します。その旗手となったのが、「春の海」の作者宮城道雄です。彼は箏を純粋に一つの楽器として、歌なしの独奏・重奏曲、オーケストラのような大合奏や洋楽器とのコラボ曲等をたくさん作りました。宮城道雄以降の曲を新曲、現代曲と呼びますが、最近では洋楽の作曲家の作る曲も多く、五線譜のみで演奏したり、絃をスティック等で叩いたり引っ掻いたりする奏法もあります。

以上、駆け足で地歌・箏曲の歴史をお話してきました。

【写真】脇坂英山リサイタル「夏の一日」で筝を演奏する筆者

私は12歳から箏を始め、まったく趣味の域で楽しんでいましたが、30歳を過ぎて、師匠である叔母の跡を継ぐことになり、遅まきながら修行して、今に至ります。失敗談もいろいろあります。

15年ほど前、古曲の「今小町」に暗譜で挑戦しました。15分以上かかる曲で、三絃を弾いていたのですが、2/3ほどの所で一瞬記憶が飛びました。すぐに続きを思い出したのですが、頭から弾く手に伝わる0.何秒かの間に、箏は先に進んでしまいます。筝の人もこちらをチラ見しながら何度もきっかけをくれますが、どうしても付けられません。でもあと8小節で後歌に入ります。「後歌からなら付けられる!」そこで私は弾くのをやめ三絃を構えたまま、まっすぐ前を向いて8小節を待ちました……。後で、聴きに来てくれた新倉さんが怪訝そうに「あそこは筝のソロなんだよね?」と言っていましたが、新倉さんごめん。古曲にソロはないんです。

最近は縁あって海外の色々な国で活動することもあり、直近では昨年11月にペルーに行って来ました。 ペルーには日系人が多く、「3世・4世のお年寄り達に日本の歌を届けたい」という声楽家の方のご要望に応え、箏・三絃3人、尺八1人で同行させてもらったのです。ですから本来の箏の曲は少なくし、「さくら」「荒城の月」「赤とんぼ」「通りゃんせ」「月の砂漠」etc.のメドレー、最後は「炭坑節」で〆ましたが、さすがラテンの国、このプログラムで「ブラボー!!」をいただきました。アンコールの「コンドルは飛んで行く」では皆さんノリノリ…詳しくはいずれまたお話したいと思います。 【写真】ペルーの公演会にて(前列左から2人目が筆者)

ペルーには日系人が多く、「3世・4世のお年寄り達に日本の歌を届けたい」という声楽家の方のご要望に応え、箏・三絃3人、尺八1人で同行させてもらったのです。ですから本来の箏の曲は少なくし、「さくら」「荒城の月」「赤とんぼ」「通りゃんせ」「月の砂漠」etc.のメドレー、最後は「炭坑節」で〆ましたが、さすがラテンの国、このプログラムで「ブラボー!!」をいただきました。アンコールの「コンドルは飛んで行く」では皆さんノリノリ…詳しくはいずれまたお話したいと思います。 【写真】ペルーの公演会にて(前列左から2人目が筆者)

先細りの邦楽界、コロナの大打撃も受けましたが、「50歳・60歳はひよっこ」と言われる世界ですので、気長に続けていきたいと願っています。

(2024年2月28日) TOPへ

私は、2014年に5月、37年間勤めた朝日新聞を60歳で定年退職すると同時に、大阪・北新地で、かねてからの夢でもあったオーセンティック・バー「Bar UK」を開業しました。「オーセンティック・バー」とは、接待する女性が側に付いたりせず、お酒の提供をメインとする正統派、伝統的なバーのことを言います。Bar UKは、基本はウイスキー・バー(ストックは約700本)ですが、世界中のいろんなお酒も、可能な限り少なくとも1本は置くようにしています。

私は、2014年に5月、37年間勤めた朝日新聞を60歳で定年退職すると同時に、大阪・北新地で、かねてからの夢でもあったオーセンティック・バー「Bar UK」を開業しました。「オーセンティック・バー」とは、接待する女性が側に付いたりせず、お酒の提供をメインとする正統派、伝統的なバーのことを言います。Bar UKは、基本はウイスキー・バー(ストックは約700本)ですが、世界中のいろんなお酒も、可能な限り少なくとも1本は置くようにしています。

店名(Bar UK)は、バー空間をこよなく愛した切り絵作家で、私の親友でもあった故・成田一徹氏(1949~2012)が“名付け親”です。「ウイスキーの故郷は英国(UK)だし、貴方の飼ってる2匹の愛猫の名前(うらん&かんろ)の頭文字でもあるので、ぴったりだと思ったよ」と生前、私に話してくれました。店内では成田氏の原画を約25点展示しており、年に数回は、音楽ライブも開催しています。

【写真】Bar UKの看板、故・成田一徹さんが文字も含め全体をデザイン(左上)/故・成田一徹さんの切り絵が展示された店内(右下)

◆コロナ禍乗り越え、おかげ様で10周年

高級バーが多い北新地エリアでは、Bar UKのような新参者は、他の店と「差別化」しないと生き残れないと思い、開業以来、リーズナブルな価格設定を貫いています。コロナ禍の大変な時期もありましたが、温かいお客様に支えられて、今年10周年を迎えることができました。グーグルやグーグル・マップで高い評価を頂いたおかげで、今では外国人のお客様も毎日のように来てくださいます。

高級バーが多い北新地エリアでは、Bar UKのような新参者は、他の店と「差別化」しないと生き残れないと思い、開業以来、リーズナブルな価格設定を貫いています。コロナ禍の大変な時期もありましたが、温かいお客様に支えられて、今年10周年を迎えることができました。グーグルやグーグル・マップで高い評価を頂いたおかげで、今では外国人のお客様も毎日のように来てくださいます。

なぜ、「バーを開いたのか」は、よく聞かれる質問です。個人的には20代からバーでお酒を飲むのが好きで、40歳くらいからはウイスキーにはまるようになりましたが、「好きなバーでも100点満点の店はなく、どこか不満な部分はある。それなら、自分で理想のバーをつくったらいいじゃないか」と思うようになったことが一番の理由です。

新聞社では、金沢支局を振り出しに、取材記者を約15年、その後、本社では紙面編集部門のエディター(編集者)を約15年つとめました。バーという空間は、いろんな業種、分野の人が集う場所なので、思わぬ出会いもあって、記事のネタをつかめることも少なくありませんでした。記者時代は、神戸支局で兵庫県警担当としてあのグリコ森永事件を担当。ほぼ1年間、休みもゼロで“夜討ち朝駆け”の生活を送るという激務でしたが、今では一番の思い出です。

◆40歳頃から開業のため資金準備

自分のバーを持つという夢が実現するかしないかはともかく、とりあえず、40歳頃から開業資金として毎月2万円ずつ貯金しながら、ウイスキーのボトルも少しずつ買い集めてました。ボトルは飲まずに家の物置にストックしてきました。これが開業時の初期費用の節減に役立ちました。

店を北新地で開いたのは、元いた新聞社の通勤経路にあり、同僚や後輩に来てもらいやすい立地だったからです。今の店を見つけたのは偶然です。物件探しをしていて、たまたま馴染みのバーに寄ったら、マスターが「うちのビルの地下に空き物件があるよ」と教えてくれたのが“出合い”でした。オーナーも好意的な方で、私の熱意に負けたのか、希望家賃を叶えてくれました。

店を北新地で開いたのは、元いた新聞社の通勤経路にあり、同僚や後輩に来てもらいやすい立地だったからです。今の店を見つけたのは偶然です。物件探しをしていて、たまたま馴染みのバーに寄ったら、マスターが「うちのビルの地下に空き物件があるよ」と教えてくれたのが“出合い”でした。オーナーも好意的な方で、私の熱意に負けたのか、希望家賃を叶えてくれました。

バー・マスターの仕事の素晴らしいところは、まず、上司がいないので誰からも命令されない。自己責任ではありますが、すべてのことが自分で決められるという点です。また、毎日いろんな分野、業種の老若男女が国内外から来られますので、変化があって飽きることが少ないという点です。

◆記者の仕事と共通点多いバーのマスター

「接客業の経験もないのに大変だったのでは?」ともよく尋ねられるのですが、記者の仕事も、取材相手と出会って話を聞いて、相手から信頼され、好きになってもらえなければ良い記事は書けません。そういう意味では、記者だって「接客業」みたいなものですし、バーのマスターの仕事と「共通点」が多いと感じています。

お蔭様で、様々なお客様と毎日接することで、69歳の今になっても新鮮な刺激を感じながら、楽しく仕事が出来ています。定年後の人生でも、社会と「接点」を持てているということ、そしてわずかでも、お客様の人生のお役に立てているのかもと思えることが、生き甲斐にもなっています。

現在、店を営みながら、様々なSNSで情報発信をしています。その代表的なものは、「Bar UK オフィシャルHP&Blog(酒とpianoとエトセトラ)」です。今では、店のHPとしての役割がメインですが、2004年11月から、酒や音楽などをテーマに思いつくままに20年間書き続けてきました。もちろん、FacebookやLINE、instagram、X(旧Twitter)のアカウントも持っています。

現在、店を営みながら、様々なSNSで情報発信をしています。その代表的なものは、「Bar UK オフィシャルHP&Blog(酒とpianoとエトセトラ)」です。今では、店のHPとしての役割がメインですが、2004年11月から、酒や音楽などをテーマに思いつくままに20年間書き続けてきました。もちろん、FacebookやLINE、instagram、X(旧Twitter)のアカウントも持っています。

このほか、お酒関係の連載を2本(「LIQUL(リカル)」というWEBマガジンと、銀行系の季刊誌「TOYRO(トイロ) BUSINESS」)抱えています。個人的に、20年以上、欧米や日本のカクテル発展の歴史をずっと研究し、それをテーマとした記事をBlogでアップしてきたおかげで、有難いことに国内外から今でも、年間3~4件は単発の原稿依頼があります。カクテル史の分野で書ける専門家が、日本にはほとんどいないことも理由のひとつです。

◆とりあえず、75歳までは頑張ろうと

ウイスキーは、蒸留所ごとの個性が味わえる蒸留酒です。近年では、とくにシングルモルト・ウイスキー(単一蒸留所で造られたもの)が人気です。ストレートで、チェイサー(水)を飲みながら、ちびちびと、ゆっくり楽しむお客様が、老若男女を問わず増えています。

オーセンティック・バーは、コロナ禍の最中に、「スナックやキャバクラのように接待行為を伴う空間」と同じ業種に扱われ、理不尽な営業規制を受けました。しかし、関係者の努力で今年、政府の産業分類で「(接待行為を伴わない)酒場・ビアホール等」と同じ分類に改められました。すなわち、お酒そのものを楽しむことを目的にした素晴らしい空間だと、私は思っています。

将来のことは「神のみぞ知る」ですが、とりあえず、自分が健康で店が経営的に維持できているのであれば、少なくとも75歳までは頑張ろうと思っています。梅田近辺にお出かけの折には、ぜひ皆さまお立ち寄りください。

(2024年3月15日) TOPへ

1995(平成7)年1月17日早暁、驚天動地の揺れで目を覚ますと庫裡 大きく揺れ天井が波打っていました。

大きく揺れ天井が波打っていました。

私は41歳、父の住職のもとで副住職として寺の仏事を務め、兵庫県仏教会の事務局長として半ば公務にも関わる忙しい毎日を送っていました。

まだ明けやらぬ闇のなか、懐中電灯を手にそこらじゅうに散乱する割れガラスに注意しながら外へ出てみると、ライトに照らし出された木造で瓦屋根を担いだ本堂の柱は傾いており壁と柱の間に隙間が見え、これはダメだなと直感しました。 【写真】地震直後の傾いた向拝(張り出した庇の部分)

幸い家族に大きな怪我はなく電気が翌日復旧したものの、その途端に近隣で火事が発生し、消火栓が断水していたのでかなり延焼して避難の支度までしました。

当初の一両日は、かなり強い余震が何度もあり、ブロック塀が倒れたりもしましたが、傾いた本堂はなんとか持ちこたえていました。しかし、恐る恐る内部を覗いてみると、柱は梁のところで折れて約30度南に傾いており、天井は下がってきています。 【写真】本堂内部の惨状

当初の一両日は、かなり強い余震が何度もあり、ブロック塀が倒れたりもしましたが、傾いた本堂はなんとか持ちこたえていました。しかし、恐る恐る内部を覗いてみると、柱は梁のところで折れて約30度南に傾いており、天井は下がってきています。 【写真】本堂内部の惨状

発災後3日目に「このまま手をこまねいていてもしょうがない」と、意を決してヘルメットを被って南に傾斜している本堂の北側から入り、檀家から預かっていた位牌や遺骨など小さなものから出し始めました。

そうこうするうちに、懇意にしていた工務店の職人さん達が手伝ってくれたり、近隣の青年が手を貸してくれたりして、ご本尊以下の諸仏像や幢幡

作業中にも余震があり、その都度肝を冷やしましたが、3日後には本堂が文字通りガラン堂になるくらい一切の仏像仏具をご遷座

この搬出作業中に、檀家さんから「今、ようやく瓦礫の下からお母さんが運び出されたので遺体安置所までお経を上げに来てほしい」というような電話が何度か鳴り、作業着を衣

1月23日 冷たい雨が降りました。

1月24日 夜10時頃でした。塀が倒れたりして少し物騒な状況もあったので、私は夜に飼い犬の黒ラブラドールの「ジョナ」を連れて町内を巡回していました。

ちょうど道路に向かって傾いていた本堂の真下に差しかかった時に「ミシッ ミシッ」という不気味な音が聞こえ始め瞬く間にその間隔が短くなり2~3分の後、傾いていた本堂は轟音とともに道路に向かって崩落し一瞬のうちに瓦礫の山となりました。 【写真】倒壊した本堂

ちょうど道路に向かって傾いていた本堂の真下に差しかかった時に「ミシッ ミシッ」という不気味な音が聞こえ始め瞬く間にその間隔が短くなり2~3分の後、傾いていた本堂は轟音とともに道路に向かって崩落し一瞬のうちに瓦礫の山となりました。 【写真】倒壊した本堂

搬出作業中は無我夢中でしたが、後から振り返ると、ご本尊さま(十一面観世音菩薩像)は、我々が作業する間だけ傾いた本堂をお支えくださったのだな、そして「観音経」に説かれているように、我々に恐れ無き心をお与えくださったのだと実感しました。

数多くの檀家さんも大なり小なり被災して、なかには家族を失った方もあるなかでの震災復興本堂再建事業は、けっして平坦な道のりではありませんでしたが、震災の災禍のなかで名も知れぬ有縁の人々 の肩に担がれご遷座いただいたご本尊さまのご加護と多くの檀信徒のご熱誠により、平成9年夏には近代建築の新本堂を竣工させることができました。

の肩に担がれご遷座いただいたご本尊さまのご加護と多くの檀信徒のご熱誠により、平成9年夏には近代建築の新本堂を竣工させることができました。

冒頭にもふれましたが30年近い歳月が既に流れ、私はあの当時の父と同じ古希を迎え、中学生だった長男の副住職はあの当時の私と同じ厄年です。

お寺の住職は元々世間的な出世栄達とは縁のない境涯ですが、同窓会などに参加しても、この年になるとサラリーマンの同級生たちは世俗の出世レースからリタイヤして私の領分に近づいてきたなと思っています(笑)。

【写真】復興なった新本堂

長年にわたり務めた神戸拘置所の宗教教誨師も昨年解嘱してもらい、そろそろ住職も副住職に譲ろうかと思っています。

ただ寺にいる限り何かと仕事はあるし、月一回の法話会での経典の解説やカルチャーセンター等での「今昔物語集」、「西行物語」、「明恵上人伝記」などの講話の仕事はボチボチ続けていきたいと思っています。

70歳近くになって、京から鎌倉へそして奥州平泉まで健脚を運んだ西行法師を見習って、文学部同期の皆さんも精々歩くように心がけましょう。

最後に、金剛福寺もささやかな手作りのHPを開いておりますので、ブログで詳しく説明できなかった仏像の由来等、ご興味のある方はご覧ください。▶金剛福寺

(2024年4月5日) TOPへ

大阪大学は世界に誇ることができる文化財を所有している。それは、近世末期の天保9年(1838)に蘭医学者緒方洪庵(1810~1863)が開いた蘭学塾適塾(適々斎塾ともいう)の遺構である。大阪市中央区北浜に現存する旧適塾の建物は、1941年(昭和16)に国の史蹟に、また1964年に国の重要文化財に指定されたが、その後老朽化が進んだため、1976年から足かけ5年をかけて全面解体修復工事が実施され、1980年より一般公開されている。 大阪大学が適塾の土地・建物を所有したのは、第二次世界大戦中の1942年のことである。私は大阪大学在職中、近世史を専門的に研究している教員ということもあり、関係の委員として適塾の保存や洪庵・適塾生の顕彰に深く関わった。保存・顕彰活動に携わる中で、改めて旧適塾の文化財としての価値に対する認識を深め、このかけがえのない財産をなんとしてでも後世に伝えていく義務と責任があるという思いを強めた。その思いは阪大退職後も変わらない。ここでは、個人的な体験の記憶も挟み込みながら、適塾とその保存について少しばかり綴ってみたい。 【写真】適塾正面(間口が狭く奥行きが長い町屋造り、下の俯瞰写真参照)

大阪大学が適塾の土地・建物を所有したのは、第二次世界大戦中の1942年のことである。私は大阪大学在職中、近世史を専門的に研究している教員ということもあり、関係の委員として適塾の保存や洪庵・適塾生の顕彰に深く関わった。保存・顕彰活動に携わる中で、改めて旧適塾の文化財としての価値に対する認識を深め、このかけがえのない財産をなんとしてでも後世に伝えていく義務と責任があるという思いを強めた。その思いは阪大退職後も変わらない。ここでは、個人的な体験の記憶も挟み込みながら、適塾とその保存について少しばかり綴ってみたい。 【写真】適塾正面(間口が狭く奥行きが長い町屋造り、下の俯瞰写真参照)

私が適塾という存在をはじめて知ったのは小学5年生くらいの頃と思う。子ども向けの福沢諭吉の伝記を読んでいて、諭吉がそこでオランダ語を学んだことを知った。その次の出会いは、「明治百年」で幕末維新期ブームとなっていた1966・67年頃である。当時、『朝日新聞』大阪本社版で「近畿百年」という連載特集記事が組まれ、大阪の歴史少年だった私は毎回ワクワクしながら記事を読んでいたのだが、その一つが適塾をテーマにしたものだった。塾生たちによる刀傷が残る二階塾生大部屋中央の柱が、裸電球の光に照らされているさまを写した写真は、今も鮮明に覚えている。このとき、適塾が北浜に現存していることを知り、いつかぜひ訪れたいと思った。

その後、1973年に大阪大学文学部に入学するまで適塾を訪れる機会はなかったが、思わぬ形でそれが実現することになった。1年生のとき、教養部の授業科目で「化学」という科目があった。担当教員は理学部教授の芝哲夫先生だった。「化学」を受講した人は覚えておられると思うが、初回の授業で芝先生は、「私はもともと歴史が好きで、歴史学者になるか化学者になるか迷ったが、結局化学の道を選んだ。しかし、今も歴史学に関わりを持ち続けている。この授業の最終回は、北浜にある適塾の見学にあてる」と言われた。この一言で私は「化学」を受講することにした。授業はあまり真面目には出なかったが、1974年1月か2月の最終回には、念願の適塾見学が実現し、大いに満足した。

この適塾見学時、芝先生は、「2階の塾生大部屋に上がるのは最大3人まで、中央の柱には絶対近づいてはいけない」と注意された。1974年の初め頃といえば、まさに適塾の老朽化問題が全学的に議論 されていた時期である。当時、芝先生は文学部で日本近代史を担当されていた梅溪

されていた時期である。当時、芝先生は文学部で日本近代史を担当されていた梅溪

前述のように、このあと1976年から1980年まで適塾の全面解体修復工事が行われることになる。しかし、適塾保存事業は建物の修復だけでは完結しない。現地保存と決まった以上、防災上の観点からの適塾周辺地区の整備が必須となる。適塾の1軒おいて西隣りには1901年に建てられた愛珠

ただし、適塾の両隣りの建物の撤去・移転を伴う史跡公園化には巨額の経費がかかる。そのため、大がかりな募金事業が行われた。財界・医師会や大阪大学医学部学友会などの協力により募金事業は順調に進み、適塾の東隣りと西隣りにあった建物の移転と、それぞれの跡地の空地化が実現した。「化学」の最終授業で適塾を見学した頃、適塾はまさにビルの谷間に埋もれた存在であったが、史跡公園化が実現したあとは、東西南北どの方向からでも適塾を望むことができるようになり、適塾の全体像を把握することが可能になった(もちろん、それは江戸時代の姿とはかけ離れているのだが)。

ただし、適塾の両隣りの建物の撤去・移転を伴う史跡公園化には巨額の経費がかかる。そのため、大がかりな募金事業が行われた。財界・医師会や大阪大学医学部学友会などの協力により募金事業は順調に進み、適塾の東隣りと西隣りにあった建物の移転と、それぞれの跡地の空地化が実現した。「化学」の最終授業で適塾を見学した頃、適塾はまさにビルの谷間に埋もれた存在であったが、史跡公園化が実現したあとは、東西南北どの方向からでも適塾を望むことができるようになり、適塾の全体像を把握することが可能になった(もちろん、それは江戸時代の姿とはかけ離れているのだが)。

適塾は、現存する江戸時代の蘭学塾としては唯一のものである。同時に、江戸時代の大坂町人が住んでいた家、すなわち大坂の町屋の遺構としても、ほぼ唯一のものである。そのような貴重な文化財が今日に伝えられていることは奇跡的といってよい。しかし、その陰には芝先生・梅溪先生をはじめ、保存に尽力・協力した方々の努力があった。私も、この稀有な文化財を次世代に確実に伝えるため、微力ながら貢献したいと思っている。 【写真】上から見た適塾(上が北で正面、左側が西側空地、右側が東側空地)

(2024年5月10日) TOPへ

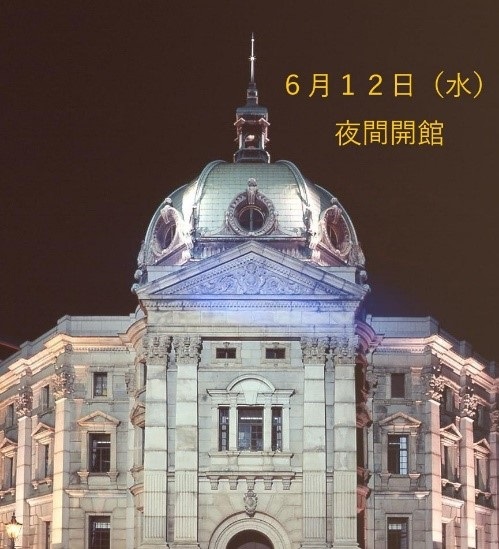

阪大では英文科、ESSにも所属、英語学の博士課程までお世話になりました。恩師の毛利可信先生のおられた大手前大学英文学部に勤務、その間に結婚、子どもが二人います。2008年には和歌山大学観光学部立ち上げメンバーになりました。2019年春に退職し、名誉教授を拝命しました。翌年、横浜で救急医をしている娘一家の近くに引っ越しました。娘はコロナ禍発端のダイヤモンド・プリンセス号にも出動しました。和歌山大学の科目がオンラインになったので、非常勤を一昨年まで続けました。そのころ、神奈川県立歴史博物館でセミナーをしていて、慣れない神奈川が分かるかなと思って参加しました。それが、ボランティア募集の一環だったようです。現在、ボランティア幹事会の会長をしています。

件の博物館は旧横浜正金

件の博物館は旧横浜正金

【写真】神奈川県立歴史博物館正面(左の並木道が馬車道)

駅名でもある「馬車道」は1キロメートル足らずの並木道ですが、信号も電柱もなく、馬車が往来していた往時が偲ばれます。そこにドームをいただくネオ・バロック様式の博物館旧館部のエントランスがあります。館内の展示室は展示物保護のため、照明の光度は低く、薄暗い印象です。その中で、2階中央の展示室だけは明るい照明で、際立った印象を受けます。中央には全長3.83メートル、80ポンドのカノン砲が据えられ、ペリー来航後に品川台場に備え付けられていました。右側には、明治横浜の輸出工芸品を代表する真葛 建物の白色の模型が置かれていて、「旧横浜正金銀行本店」のキャプションがあり、この展示室がその頃の会議室であったとの説明があります。側面には、設立に関わった福沢諭吉、大隈重信、高橋是清や、行員であった永井荷風の顔写真が展示されており、今にも語りかけてきそうです。正面中央には世界地図があり、第一次世界大戦当時、世界三大為替銀行の一角を占めるまでに発展した正金銀行の多くの支店が描かれています。

建物の白色の模型が置かれていて、「旧横浜正金銀行本店」のキャプションがあり、この展示室がその頃の会議室であったとの説明があります。側面には、設立に関わった福沢諭吉、大隈重信、高橋是清や、行員であった永井荷風の顔写真が展示されており、今にも語りかけてきそうです。正面中央には世界地図があり、第一次世界大戦当時、世界三大為替銀行の一角を占めるまでに発展した正金銀行の多くの支店が描かれています。

【写真】円覚寺舎利殿の模型と中世の展示室。

明治政府は1877年(明治10年)に西南戦争を戦う一方で、第1回内国勧業博覧会を東京・上野で開催しています。横浜正金銀行はその頃のインフレによる通貨不安を解消し、貿易の増進を目指して1880年に開業されました。高橋是清は、日露戦争の戦費調達にこの銀行を生かしていきます。行員には日本山岳会の開拓者小島烏水

この建物は、1899年に着工、1904年に完成しました。1923年の関東大震災では地下に逃げ込んだ百数十名の命を助けましたが、内装とドームは焼け落ちました。1945年の横浜大空襲にも見舞われています。

戦後は、東京銀行(現・三菱UFJ銀行)となりましたが、1967年に神奈川県が全国に先駆けて県立の博物館を作るに当たり、 歴史的価値のあるこの建物を生かし、ドームも再建してその歩みを始めました。1995年には歴史博物館として再出発し、ボランティア活動は1997年から始まりました。

歴史的価値のあるこの建物を生かし、ドームも再建してその歩みを始めました。1995年には歴史博物館として再出発し、ボランティア活動は1997年から始まりました。

3階に古代と中世、2階に近世と近代の常設展があり、1階では特別展などが開催されます。ボランティア活動は看視や解説を曜日ごとの班に分かれて行っています。私は火曜班で16名のお仲間と勉強会やランチなど、ともに楽しくやっています。創建120年記念としてコレクション展『横浜正金銀行』も開催され、この建物が取上げられます。楽しみですね!

■神奈川県立歴史博物館HP 【写真】夜間開館のポスター。夜の県立歴史博物館も素敵です!

(2024年6月17日) TOPへ

この旅は、徳島在住の大石雅章君(国史・元鳴門教育大学副学長)と井元秀實君の電話から唐突に決まった。徳島は初めてという井元君が、「大石君に案内してもらえれば最高だな」と、軽い気持ちで話したら「うん、いいよ」と即座にOK。在学中に「○○学のノートを貸して」と頼むと、「うん、いいよ」。今回も、半世紀前と変わらず快諾してくれた。教養を2年で通過できたのは、まさに大石君のおかげだとは井元君の言。ホテルの手配の際に、「大石君、宿は?」と聞くと「もちろん泊まるよ。飲まれへんやんか」。「あんたはウワバミか!」と思わず突っ込みたくなった。

現地集合・現地解散で、同窓生に案内したところ、参加者は大石、井元のほか、北浦康司、玉越和博、村田路人(以上国史)、正田隆司、森俊彦(以上美学)、それに紅一点の新倉敦子(旧姓・宇都宮・国文)の総勢8人(敬称略)。なかでも、大石・北浦の両君は、卒業以来という人がほとんど。北浦君のあの人懐っこい笑顔と、常に会話の中心にいる軽妙な話術(阪大・落研ゆずり)は健在だった。

初日は午後2時半、鳴門のうず潮観潮船乗り場に集合。潮の流れによって時折揺れる船の上から、轟音を立てて渦巻く「うず潮」見物を楽しんだ。

【写真】左:うず潮と鳴門大橋、沖をゆく観潮船。

【写真】左:うず潮と鳴門大橋、沖をゆく観潮船。

中:前列左から、井元、新倉、北浦、後列左から、正田、玉越、村田、大石、森。

さて、うず潮の答えは、紀伊水道から淡路島、神戸、大阪方面に潮が流れるときは、「左巻き」に、その逆に流れる時は「右巻き」になるそうだ。台風の渦などは、北半球では、反時計回り、「左巻き」になるので、うず潮も、いつも「左巻き」なのだろうと思っていたが、そうではなかった。

下船後は、鳴門市大麻町の「坂東俘虜

下船後は、鳴門市大麻町の「坂東俘虜

第一次世界大戦で中国・青島

【写真】坂東俘虜収容所記念館前で。

宿泊先のホテルに入り、近くの居酒屋で懇親会。卒業以来という人もいて、最初はぎこちなさも垣間見えたが、そこは元同窓生。すぐに打ち解け、会話も弾み、会は盛り上がった。

宿泊先のホテルに入り、近くの居酒屋で懇親会。卒業以来という人もいて、最初はぎこちなさも垣間見えたが、そこは元同窓生。すぐに打ち解け、会話も弾み、会は盛り上がった。

大石君は「ドクターストップがかかっているんや!」と言いながら、杯を重ね、夜が更けるまで歓談した。

【写真】懇親会。宴たけなわ。皆さん良い顔です! 左から時計回りに、村田、北浦、井元、玉越、大石、新倉、森。

2日目は、前夜遅くに村田君が、朝早くに新倉さんが帰阪し、残ったメンバーで大塚国際美術館へ。陶板で原寸大に再現された世界の名画の数々を駆け足で見て回った。

有名なムンクの「叫び」の前では、頬を両手で挟むパフォーマンス(要は変顔)をする人も。

午後からは、日本の名城に数えられる勝瑞

【写真】(左)堀の向こうが勝瑞城。(右)発掘調査中の広大な居館跡。

【写真】(左)堀の向こうが勝瑞城。(右)発掘調査中の広大な居館跡。

勝瑞城は、中世の城にもかかわらず“平城”で、詰めの城と言われる最後の防御施設の山城が無い(例:朝倉一乗谷館と一乗谷城)。これについて学芸員は「阿波では戦乱がありませんでしたから」とのこと。この城は、元は守護・細川氏の守護所と言われ、それを三好氏が謀反で奪ったことと矛盾するなあと感じた。勝瑞城は、四国統一を目指す土佐の長宗我部氏に攻められ落城、その後廃城となった。地元自治体が城跡の地を買収して発掘調査が行われていた。

旅の最後は徳島城。この城は、天正13年(1585)、豊臣秀吉と四国をほぼ統一した長宗我部元親が戦った四国征伐で、勲功のあった蜂須賀家政が阿波を賜り築城した。

【写真】(左)徳島城の下乗橋を渡った先の大手門は枡形虎口。

【写真】(左)徳島城の下乗橋を渡った先の大手門は枡形虎口。

(右)徳島城のシンボル鷲之門前で。

下乗

今回の旅行は、たまたま大石君が徳島在住だったので思いついたが、文学部の同窓生は仕事や配偶者の関係で各地に散らばっている。そうした同窓生たちを訪ね歩く企画も面白いかも…と思った。 (文:井元・森、写真:正田・井元・森、玉越)

(2024年10月8日) TOPへ

皆さんお久しぶりです。文学部国史学科・落語研究部卒業の北浦です。

今年の9月上旬、井元君と大石君が計画してくれた「徳島同窓会」に行ってきました。卒業後はまったく縁をなくしてしまって同窓生と会う機会がなかったのですが、今回ご案内を頂き、ほんとに久しぶりに旧友と楽しい時間を過ごしました。皆さんありがとうございました。

その夜の飲み会で、私が落語研究部に属していたことから、上方落語と江戸の落語との違いについてのことなどが話題になり、私も飲んだ勢いでひと講釈ぶったところ「よう言うた、そんならこのブログにその講釈を書け」という脅迫を受け、こういう羽目になりました。

その講釈の中身とは?

上方落語では、演者の必要に応じて「見台 「見台・膝隠し」は小さな机とその前に置く低い衝立で、浄瑠璃や講談などの古典芸能でよく見られ、正座した演者の前に置く。台本やお茶を置いたり、張り扇で叩いたりする。 【写真・右】見台と膝隠し

「見台・膝隠し」は小さな机とその前に置く低い衝立で、浄瑠璃や講談などの古典芸能でよく見られ、正座した演者の前に置く。台本やお茶を置いたり、張り扇で叩いたりする。 【写真・右】見台と膝隠し

上方落語では見台の上に小拍子と呼ぶ、手のひらに収まる小さな拍子木が置かれる。演者は、熟睡してフニャフニャ寝言を言ってる場面では見台にベチャともたれ込んだり、見台を一つの舞台と見立てて手と指で軽業師のアクロバット的な動きを面白く表現したり、小拍子でパチンと叩いて場面転換を表現したり、動きが激しい演目では乱れる膝元を隠すなど、様々な目的に用いられる。

「はめもの」は出囃子の演奏者たちによる、落語中の演出として演じられる、太鼓、笛、鉦

「はめもの」は出囃子の演奏者たちによる、落語中の演出として演じられる、太鼓、笛、鉦

【写真・左】舞台袖で様々な演出をする演奏者たち

東京の落語にはこの二つがありません。

現在の東京の落語では普通に行われている出囃子も大正のある時期からのもので、関東大震災後に、多くの寄席を焼失した東京の噺家が関西に出稼ぎに来て、その時に関西の出囃子のシステムを持ち帰って以来のことで、それまでは出囃子もありませんでした。

「よう言うた、そんならこのブログにその講釈を書け」の脅迫にはここで終わってもいいのですが、書いてるうちにだんだん調子に乗ってきて止められなくなってしまいました。

この講釈は、私がえらそうに言わずとも既にあちこちで説明や解説が為されてます。このことを探ってみれば、私の独善的見解として「東西の落語の形態上の違いだけでなく、落語そのものの本質上の違い、東西の文化意識の違いという、大げさなことの象徴でもあります…」というのが今回のブログのネタであり、僕のオリジナルであります。

そう言うことでしばらくのあいだお付き合い願います。

2.少しもったいぶって落語家と落語の起源

先学の研究では、落語家の起源は、豊臣期や江戸期の初めころに権力者の話し相手であったお伽衆の曽呂利

元禄期になって、京都の露の五郎兵衛や大坂の米沢彦八が、四条河原や北野などの道端、生玉神社の境内での仮小屋で大衆を相手にする辻噺が現れて、今に通じる落語家の起源らしき人たちが現れました。この時期の彼らの芸は、「落ちのある話」だけではなく、芝居や鳥獣の物真似、操り人形などの面白い動きの踊り、五七調の数え歌などなど、いろんな芸の集まりでした。昭和になっても高座で落語家が、落語の後に操り人形の踊りを見せたり、綴り方教室と称して五七調の数え歌を長々と披露するの見たことがあります。あの頃には落語家の伝統がまだ続いていたのでしょう。とは言え、この時期の彼らの「落ちのある話」は次に言う「落語の成立」の端緒であったと思われ、彼らを落語家の始祖と呼ぶ研究も多くあります。 【写真】仮設小屋で辻噺をする米沢彦八

元禄期になって、京都の露の五郎兵衛や大坂の米沢彦八が、四条河原や北野などの道端、生玉神社の境内での仮小屋で大衆を相手にする辻噺が現れて、今に通じる落語家の起源らしき人たちが現れました。この時期の彼らの芸は、「落ちのある話」だけではなく、芝居や鳥獣の物真似、操り人形などの面白い動きの踊り、五七調の数え歌などなど、いろんな芸の集まりでした。昭和になっても高座で落語家が、落語の後に操り人形の踊りを見せたり、綴り方教室と称して五七調の数え歌を長々と披露するの見たことがあります。あの頃には落語家の伝統がまだ続いていたのでしょう。とは言え、この時期の彼らの「落ちのある話」は次に言う「落語の成立」の端緒であったと思われ、彼らを落語家の始祖と呼ぶ研究も多くあります。 【写真】仮設小屋で辻噺をする米沢彦八

現在に通じる落語はどのようにして発生したのでしょうか? どんな文化や芸能も突然オリジナルで現れません。それに先駆けるものの模倣や発展によるはずです。

まず初めに私が考えるのは、<仏教のお坊さんの説教>です。鎌倉期から発生した浄土真宗をはじめ大衆を対象にした仏教のお坊さんは、多くの人を前に対面して座布団に正座し、面白くない説教の前に、いわゆる「つかみ」「まくら」として面白い話で大衆の関心を自分に向かわせました。お坊さん方は自分で笑いのネタを作っていたのです。次に<狂言>です。ストーリーを持った面白い演劇はすでに狂言で成立していました。狂言の定型である最後のドタバタは落語の落ちに通じます。これに、次に述べる落語という芸能の最大の特色を混ぜこねて、裏漉しにかけると落語のスタイルが出来あがります。

3.落語の特色と成立

講談・落語・浪曲は「日本の3大話芸」と称されてます。講談は落語の起源と共通し豊臣期や江戸期の初めころから元禄期にかけて起源があります。浪曲は遅れて幕末頃に発生し明治期に大発展しました。この独り舞台の3つの話芸に共通し、世界的にも希少な特徴があります。それは独りの演者が座布団に正座するなど、動き回ることができない制約された状態で、「上下

「上下を切る」とは、演者がセリフの前に(と同時に)左に首と視線を移して一人を演じ、右に首と視線を移してもう一人を演じるという表現形式です。落語では舞台の上手下手にならって、客席側から見て目上の登場人物は演者が左に切り、目下の登場人物は右に切ります。落語の序盤では大きめに上下を切って登場人物の上下関係・位置関係を示し、その後は少しの左右の動きと視線を変えるだけで話を進めていきます。また3人以上の大勢が登場する落語では、この上下を使っての個々の登場人物の表現はたいへん工夫が必要で、落語家の技術の見せどころです。この表現形式は「日本の3大話芸」独特のもので、私が少し調べたところでは同様の形式は海外の芸能でも見当たりません。(あるかもしれません。見つけたら教えてください。)

ちなみに「講談」は勇ましい武士・武将たちが主人公の軍記物が主で、張り扇で見台をパチパチ叩いて勢いをつけるのが特色です。「浪曲」は人情味のある庶民のヒーローを主人公にした物語で、三味線を伴奏に語りと浪花節で進行します。

落語のスタイルは<仏教のお坊さんの説教>と<狂言:ストーリーを持った面白い演劇>に、この<上下を切り複数の人物を演じる表現形式>を得て成立したと考えられます。

えらいざっくりした話になりますが、上方での大衆芸能・娯楽の元禄期の大発展から明治期にかけて、特に笑いを求めた大衆のニーズは、露の五郎兵衛や米沢彦八のいろんな芸の集まりから落語が独立し、落語家自身が作るネタが発達し、落語家で食べていけるようになり、弟子を取るようになり、一門が成立し、上方では繁華街や祭礼など人が集まる場所に一門が力を合わせて運営する「仮設の寄席小屋」ができ始めます。

このあたり、最も興味がわくところですが、残念ながら具体的なことをよく知りません。(これから勉強します)

(その2)に続く TOPへ

元禄期の米沢彦八は興業先の名古屋で死去しました。

もう彦八の時代から上方の芸人たちは銭を求めて各地へ遠征していたのでしょう。江戸では、大坂出身で塗師職人だった鹿野武左衛門が芝居小屋や風呂屋、あるいは酒宴など様々な屋敷に招かれて演じる「座敷噺」を始めて評判となりました。 彦八とは同年代と推察されていますが、この人が江戸の落語の起源とされています。彼が大坂出身ということから考えても、江戸の落語のルーツは上方にあったと考えられます。

彦八とは同年代と推察されていますが、この人が江戸の落語の起源とされています。彼が大坂出身ということから考えても、江戸の落語のルーツは上方にあったと考えられます。

【写真】屋敷に招かれて座敷噺をする鹿野武左衛門

上方の「仮設の寄席小屋」と江戸の「座敷」。この違いが落語の上方・江戸の本質的な違いに繋がっていきます。前回の米沢彦八の仮小屋と見比べてください。ど庶民な上方とセレブな江戸。観客を集める上方と観客に招かれる江戸。スタートからこの違いですから、この先がおもいやられますな。

5.「見台」と「はめもの」の登場

上方では、寄席小屋を一門が総出で運営し、近所のいろんな芸能小屋に負けないようアピールします。寄席のオープンと同時に演じられるのは、「東の旅」と呼ばれる長い旅話シリーズの一話目「東の旅発端」。若手が弟子入りしてまず初めに稽古する活舌

ここには例の「見台」がちゃんと登場していて、少し喋っては小拍子・張り扇でカチカチパンカチカチパン、喋ってはカチカチパパンパンパン。表の人通りに「寄席・落語がはじまりますよーー」と音でアピールします。通りの人は「お、落語かいな。今始まったとこやな。ちょっと覗いていこか」となり、「見台」の発する音は寄席小屋の象徴となります。

さらに、ウケて笑ってもらって盛り上げてなんぼの競争社会。落語家の登場には出囃子、落語の最中には賑やかに、時にはしんみりした例の「はめもの」。一門を挙げて賑やかに盛り上げます。いわゆる一門総力戦です。

上方の落語一門では、現在でも自分たち一門単独で寄席が運営できるよう太鼓、笛、鉦、三味線、唄、寄席文字などを弟子たちや家族が総出で稽古し、マスターします。(大きなホールなどでの落語会では、三味線だけは専門のプロに来てもらことがあります)。この伝統は現在の上方落語一門や、我が阪大をはじめとして、まじめな落語研究部に引き継がれています。

それに対して、江戸の落語の屋敷に招かれて演じる「座敷噺」では、師匠は弟子の1、2人を連れて庶民大衆ではなく、座敷という高級感・上品さを求められる場所で裕福な上流階級の客をも相手に芸を披露するわけです。懐の手ぬぐいと、扇子一本だけを持って、他の物はすべて排し、座布団の上で己れ独りで客に対し演じる、プライドに満ちた粋でスマートな、しゅーっとした落語と落語家像が定着します。そこには余計な「見台」も「はめもの」も、さらに出囃子もありません。

ここに、今に続く「落語は面白くて笑いを取ってなんぼ。盛り上げるためなら利用できるものは何でも利用し、皆で寄ってたかって盛り上げるべし」の上方落語に対し、「俺は落語家で、男一匹、誰の助けも必要としない『粋でかっこいい』存在である。その延長上には『芸術』としての落語があるのだ」という江戸の落語と上方落語との違いが現れてきます。

「見台は庶民的で人を呼び込む仮小屋興業」「はめものは一門揚げての総力戦」の伝統遺産です。今に続く落語の上方・江戸の本質的な違いを象徴しています。(溜息:ようやくここにたどり着いた)

6.むすび

小学生のころ、テレビで桂伸治(のち十代目 桂文治)の「道具屋」を見て、腹の底から大笑いした思い出があります。大学で落研に入ったころ、そのことを思い出し、少々江戸の落語に関心をもって、いろんなネタをテープで聞いたところ面白くありませんでした。「あの道具屋はどこいったんだろう?」。さらに評価の高い「人情噺」なるジャンルの「名人芸」も聞いてみましたが、「どこがおもろいねん?」(江戸の落語にも、笑えるネタもたくさんありますが、その多くは「道具屋」のように上方のネタを移植したものです。)

東京の落語とはなんぞやと、もやもやした思いで色々調べてみると東京には 「落語協会」とそれから分かれた「落語芸術協会」の2つの団体があることを知りました。

「落語芸術協会」と聞いて「さすが落語家の集まり。この名称は笑いに重きを置かず、知識人・芸術家ぶる、気取った落語家連中に反発し、『落語』『芸術』というミスマッチングな反語的名称を用いた落語家ならではの大胆なシャレと反骨心の表れか! さすがやな」。

ところがそれは私の勝手な思い込みで、協会の設立趣旨にもありますが、本気で落語は芸術で自分は芸術家でありたいと考える、マジな本心からの命名でした。(自分で自分を芸術家と呼ぶセンス!?)

なるほど、東京の落語のベースにはそういう意識が根付いているのかと気づきました。観客もそれにシンクロして落語を芸術と評価し、自分の評価眼・芸術性(?)を楽しんでいるように見えます。それ故に東京で評価の高い落語・落語家は、上方にはない「人情噺」なるジャンルでの「名人芸」となります。

桂米朝さんの「上方落語に人情噺というジャンルがないのは、上方では浄瑠璃をはじめとする人情を扱う他の芸能が発展していたからであろう」という発言があります。上方の落語ファンは、殊更に人情を主題にした落語を求めてこなかったのです。

物事の評価には「良し悪しや優劣」「好き嫌い」の二通りがあります。私の思う東西の落語の違いは、あくまでも私の「好き嫌い」が中心になったものであり、「良し悪しや優劣」を評価しているものでは、あんまりありません。

私は、落語の価値は笑いであると思いますから、上方の落語・落語家が好きです。

7.付け足し「関西芸人の粋」

ところで上方にはプライドに満ちた粋でスマートな、しゅーっとした芸人・落語家像は存在しないのでしょうか?

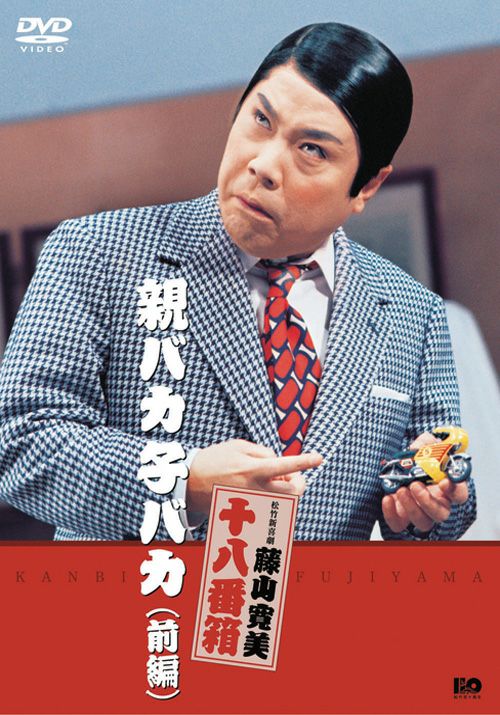

藤山寛美は昭和の関西を代表する芸能人です。彼は得意のアホ役で多くの観客を笑わせ支持を得ました。彼は舞台の上、カメラの前、ブラウン管(古いな)の中で思いっきりアホを演じ、時には観客に、芸とはいえ、あの人ほんまのアホかいなとの錯覚を与えるほどでした。しかし彼は、プライベートな時間の花柳界・お茶屋・飲み屋街などでは、これぞ芸人という粋な遊びで散財しました。大きな収入があるのに大きな借金をも抱え、時には若手の芸人の借金を肩代わりしたりして、お金にもしゅーっとしていました。

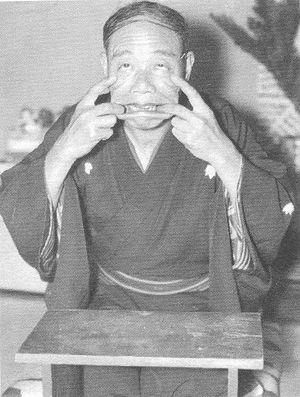

落語家では初代桂春団治。 大正から昭和にかけての伝説的爆笑落語家ですが、彼の落語は、伝統的な落語に強烈なナンセンス・擬音(ジョンジョロリンジョンジョロリン ベリバリボリバリドウトンボリ)や時代錯誤的な現代風物などを取り入れ、邪道とも評される落語でした。新聞記者のカメラの前でも、借金で差し押さえられた「差押札」を自分の口に貼って見せたり、鴨川に飛び込んだり、アホな変り者を演じ続けました。彼もプライベートでは「後家殺し」と呼ばれる粋な色男で、のちに映画や歌謡曲の主人公にもなりました。

大正から昭和にかけての伝説的爆笑落語家ですが、彼の落語は、伝統的な落語に強烈なナンセンス・擬音(ジョンジョロリンジョンジョロリン ベリバリボリバリドウトンボリ)や時代錯誤的な現代風物などを取り入れ、邪道とも評される落語でした。新聞記者のカメラの前でも、借金で差し押さえられた「差押札」を自分の口に貼って見せたり、鴨川に飛び込んだり、アホな変り者を演じ続けました。彼もプライベートでは「後家殺し」と呼ばれる粋な色男で、のちに映画や歌謡曲の主人公にもなりました。

【写真】左:初代桂春団治、右上:藤山寛美

まだ芸能ニュースもインターネットも発展していない時代でしたが、花柳界・お茶屋・飲み屋街や彼らの周りの人々からの口コミで評判が巷に伝わり、彼らの芸人としての粋さは十分に知れ渡っていました。

これが上方芸人の粋さの典型だと思います。上方の落語家も大御所に成れば成るほど、この粋さを体現しています。

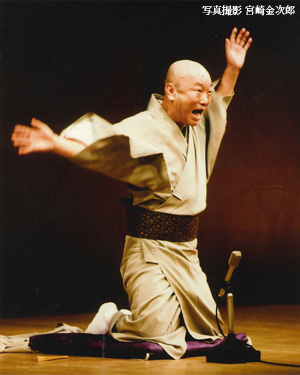

観客の前でアホを演じるのに躊躇はありません。芸術家を志向する必要などありません。 【写真】左:桂枝雀、右:五代目笑福亭松鶴

観客の前でアホを演じるのに躊躇はありません。芸術家を志向する必要などありません。 【写真】左:桂枝雀、右:五代目笑福亭松鶴

ただ最近の芸人で、アホを演じる自分の影響が、いじめの形で自身の子供に及ぶことを考慮して、家族を持たなかったり、芸名を本名から別名に変えざるを得ない人も出てきてます。悲しい現実です。

ところで、そんな上方落語でありますが、ほんとは『粋でかっこいい』んです。さんざんアホを演じて爆笑を取っておいて、最後に落ちでスコーンと突き放して、観客の反応には無関心で一礼、観客の拍手と笑いの余韻の中で、お囃子に乗ってわざと何事もない表情で羽織を抱えてしゅーっと舞台から下がる。

その時の爽快感とカッコよさ。これはやったことのある人にしか味わえません。

いっぺん やってみませんか

参照・引用:Wikipediaのあちこち及びインターネットのそこら中、落研の先輩から聞いた話

(2024年11月15日) TOPへ

皆さんは、四国遍路に行かれたことはありますか。私と四国遍路との出会いは、地域に根差した授業で四国遍路を担当することになり、従来の教室での講義形式の授業だけでなく、お接待などを通じて地域の人々とも交流する力を育むために、2泊3日の歩き遍路体験を組み合わせた授業を構想し、まず自ら身近な徳島県の遍路道を歩いたのがきっかけでした。そしてこの四国遍路の授業を大学院では2005年から、学部では2008年から実施しました。

【写真】大学院の授業、第21番札所大龍寺(筆者、右端3段目)

皆さんは、四国遍路に行かれたことはありますか。私と四国遍路との出会いは、地域に根差した授業で四国遍路を担当することになり、従来の教室での講義形式の授業だけでなく、お接待などを通じて地域の人々とも交流する力を育むために、2泊3日の歩き遍路体験を組み合わせた授業を構想し、まず自ら身近な徳島県の遍路道を歩いたのがきっかけでした。そしてこの四国遍路の授業を大学院では2005年から、学部では2008年から実施しました。

【写真】大学院の授業、第21番札所大龍寺(筆者、右端3段目)

さて四国遍路は町場の平坦な道もあれば、「遍路転

現在ではマイカーや観光ツアーバスで巡る方が多くなっていますが、今なお自らの思いを背負いながら一歩一歩歩いて巡る方もいます。白装束に身を包み倒れれば墓標ともなる杖を持つことから、四国遍路は「死出の旅路」ともよく言われています。 【写真】遍路道に点在する遍路墓

現在ではマイカーや観光ツアーバスで巡る方が多くなっていますが、今なお自らの思いを背負いながら一歩一歩歩いて巡る方もいます。白装束に身を包み倒れれば墓標ともなる杖を持つことから、四国遍路は「死出の旅路」ともよく言われています。 【写真】遍路道に点在する遍路墓

しかしこのような考え方に私は以前から疑問を持っていました。「死出の旅路」ではなく、むしろ「再生への旅路」だったのではないか、というのが今回のブログで皆さんにお伝えしたかったことです。

先行研究によれば、江戸時代、西国巡礼では、飢饉の際に巡礼者が皆無となるのに対して四国遍路は急増したと言われています。高野山参詣さえも飢饉時には激減するのに、なぜ四国遍路の巡礼者だけが急増したのでしょう。

最近の和泉国村方調査の研究で、生活困窮者が在所から一時的に離脱して四国遍路に出る状況が分かってきました。寛政2年(1790)池上村(現和泉市)の奥右衛門一家6人が生活困窮のために四国遍路に出ますが翌年には無事に帰村し、また寛政12年(1800)にも七兵衛女房が同じく四国遍路に出ますが6年後に帰村します。このように生活困窮者は生活再起のために一時的に四国遍路で命を繋いでいたとみられ、そのためか四国遍路は家族づれの巡礼者が多いのも特徴です。

和泉地域は西国三番槙尾山施福寺があり熊野街道が通る地域です。西国巡礼や熊野参詣の道筋でありながら和泉地域の生活困窮者は、なぜ遠方の四国遍路を生活再建の命を繋ぐ場として選んだのでしょうか。この疑問を解く鍵は、四国遍路特有のお接待(遍路者に宿・食事などを提供すること)にあると私は考えています。

四国遍路開創伝説として広く知られている「衛門三郎伝説」は、強欲な衛門三郎が空海の乞食行 この開創伝説で注目したいのは、遍路者へのお接待をしなければ仏罰の対象となるというメッセージです。元禄3年(1690)の真念著『四国徧礼功徳記

この開創伝説で注目したいのは、遍路者へのお接待をしなければ仏罰の対象となるというメッセージです。元禄3年(1690)の真念著『四国徧礼功徳記

【写真】四国遍路授業で、お接待について聞き取りをする学生たち

和泉地域だけでなく四国を囲む他の地域からも生活困窮者が四国遍路に訪れたとみられ、近世後期において四国遍路は生活再生のセーフティネットとして機能したのではないでしょうか。近世後期というプレ近代社会において四国遍路という宗教活動を介して民衆による困窮者救済システムが形成されていたのです。なお「四国遍路過去帳」や遍路墓が語るように多くの遍路者が願い叶わず命を落したのも事実です。しかし四国遍路は決して死出の巡礼ではなく、民衆が「生きる」ことに拘

現在、四国4県が協力して「四国八十八カ所霊場と遍路道」の世界遺産登録を目指して活動しており、私は四国遍路世界遺産登録推進協議会の「普遍的価値の証明」研究会の委員として、その活動に参加しています。

四国遍路の普遍的価値を考えるうえで、その価値が唯一無二である点が重要であり、その一つの例として近世の四国遍路が有する生活再生セーフティネットとしての機能に辿り着きました。

(2024年12月25日) TOPへ

◆江戸の成り立ち

豊臣秀吉の小田原攻めの後、徳川家康は関東へ転封させられます。その頃の江戸は、関東ローム層に覆われた武蔵野台地とその東端に葦原が広がる低湿地でした。太田道灌が築いた江戸城は荒れ果て、東側の低地や海辺に農村や漁村が点在し、海が城の近くまで入り込んでいました。 一方、西側は武蔵野の原野がどこまでも続き、川が台地を削ってできた谷間の渋谷や世田谷、五反田などのわずかな低地で稲作が行われていました。

一方、西側は武蔵野の原野がどこまでも続き、川が台地を削ってできた谷間の渋谷や世田谷、五反田などのわずかな低地で稲作が行われていました。

侘しい寒村だったというのが通説ですが、浅草寺、神田明神、日枝神社、増上寺、富岡八幡宮などの寺社は既にあり、2~3千人もの人々が暮らし、物流や交易なども盛んでした。

関東支配の拠点を探していた家康は、最終的に、軍事的に守りやすく、水運と陸運の要衝でもあった江戸のポテンシャルに賭けることにしました。しかし、三河からやって来た約2万人もの家臣や町人にとって、江戸はあまりにも手狭でした。平地は大半が湿地で地盤が弱く、居住空間としては最悪です。家康と家臣団は江戸城の修復と城下町の建設に邁進します。なによりも優先したのが平地の確保でした。運河を掘って平川・小石川や旧石神井川の流れを隅田川へと付け替え、神田山を削り、その残土で日比谷入江を埋め立て、平地を広げ、家臣と町人の家屋敷を配置しました。その結果、地盤が強固な台地には武家屋敷が造られ、湿地帯を埋めて嵩上げした平地には町人町が造られたのです。山の手と下町という呼び方は、文字通りこの高低差に由来するのです。

江戸城の拡張と城下町の建設は、3代将軍・家光の時代まで続いた壮大な土木事業でした。特に大阪夏の陣で豊臣氏が滅び、徳川の権勢が盤石になると、各大名に割り当てられた「大名普請」で城郭や水路や町の整備が進み、参勤交代で江戸に常駐するための大名屋敷が各所に造られて、江戸の町は現代の東京に近い姿になるのです。

◆吉原遊郭の誕生

初期の江戸は圧倒的に男性過多の町でした。年中、土木作業をする人夫たちで溢れ、大名普請で駆り出された武士たちが集団生活をしていました。突貫工事で埋め立てた町は、まだ地面が固まっておらず、乾燥して風が吹くと埃が舞い上がり、風呂屋が大繁盛しました。 風呂屋には、垢落としや洗髪の世話をする湯女

風呂屋には、垢落としや洗髪の世話をする湯女

その場所は、なんと城下の中心、日本橋のすぐ近くでした。当初は葦が茂る低湿地で、葦原の「あし」を「よし」に言い換えて「吉原」と名付けられました。ところが、城下の発展と共に武家屋敷や商家が吉原の周囲にまで迫ると、堀で囲まれているとはいえ、幕府にとって、あまり好ましい景色ではなくなってきました。

◆明暦の大火と新吉原の誕生

そんな折に起きたのが明暦の大火(1657年)です。別名「振袖火事」と呼ばれる大火災は江戸の大半を焼き尽くし、江戸城天守閣も焼け落ち、吉原一帯も焼失しました。

この大火を機に幕府は都市の再編を行いました。 道幅を広げ、延焼を防ぐための火除け地として上野や両国などに広小路を作り、町火消を設置しました。また防衛上、千住橋しかなかった隅田川に両国橋を架け、約10万人という焼死者を供養するために、本所

道幅を広げ、延焼を防ぐための火除け地として上野や両国などに広小路を作り、町火消を設置しました。また防衛上、千住橋しかなかった隅田川に両国橋を架け、約10万人という焼死者を供養するために、本所

そして大火の翌年、幕府は吉原を城下から離れた浅草寺北の浅草田んぼに移転させました。ここが「新吉原」と呼ばれるようになり、我々がイメージする江戸最大の遊郭となったのです。なお、それまでの吉原は、区別して「元吉原」と呼ばれました。

◆新吉原と蔦屋重三郎

浅草・浅草寺の北側に広がる田んぼの中に新たに作られた吉原は、元吉原の1.5倍の面積がありました。遊女の逃亡を防ぐため周囲を「お歯黒どぶ」と呼ばれた堀で囲み、出入り口は吉原大門

隅田川から吉原へ続く道は日本堤という土手で、江戸の町を洪水から守るために幕府が新たに築いた堤防です。 吉原を訪れる客は、日本堤を徒歩でしか行くことができませんでした。隅田川を舟でやって来る豪商も、山谷堀の今戸橋で舟を下り、約1kmの道を駕籠で行くのです。

吉原を訪れる客は、日本堤を徒歩でしか行くことができませんでした。隅田川を舟でやって来る豪商も、山谷堀の今戸橋で舟を下り、約1kmの道を駕籠で行くのです。

日本堤は完成して間がなく、まだ地盤が固まっていなかったため、男たちを通わせて堤を踏み固めさせたとも言われています。いつの世にも知恵者はいるものです。

浄閑寺は、病気や事故などで死んだ遊女が葬られた寺で、遊女の投げ込み寺として知られています。

また山谷堀口には、江戸時代末期の天保の改革で、中村座、市村座、森田座の歌舞伎三座が強制移転させられました。町名は、江戸歌舞伎の創始者とされる猿若(中村)勘三郎の名にちなんで猿若町となり、明治初期まで一大歓楽街を形成しました。この地は、まさに聖と俗が混然一体になった稀有な空間だったと言えるでしょう。

日本堤の小高い土手を歩いていくと、田んぼの彼方に桃源郷さながらの吉原遊郭が見えてきます。見返り柳の先の衣紋坂を左に下ると、S字状に曲がる五十間道(幅約9m、長さ約90m)、その先が吉原大門です。五十間道の両側には二十数軒もの引手茶店や料理屋が軒を並べていました。そのなかの一画が蔦屋重三郎の貸本屋です。ドラマ「べらぼう」で、横浜流星演じる蔦重

日本堤の小高い土手を歩いていくと、田んぼの彼方に桃源郷さながらの吉原遊郭が見えてきます。見返り柳の先の衣紋坂を左に下ると、S字状に曲がる五十間道(幅約9m、長さ約90m)、その先が吉原大門です。五十間道の両側には二十数軒もの引手茶店や料理屋が軒を並べていました。そのなかの一画が蔦屋重三郎の貸本屋です。ドラマ「べらぼう」で、横浜流星演じる蔦重

【図版】「よし原日本堤」(部分)歌川広重『名所江戸百景』(1857年)より

暮れ六つに開く吉原に向かう駕籠や遊客の群れ。堤にはよしず張りの編笠茶屋が並ぶ。堤の右端は見返り柳、その上は五百間道に軒を並べる商家の屋根、吉原は霞の中。

蔦重は、商業出版の祖と言われますが、それは発行者と編集者を兼ね、売れる本をプロデュースした初の人間だったからでしょう。読者のニーズを探り、企画を立て、書き手や絵師を発掘・育成し、原稿料も支払うという、現代にも通じるシステムをこの時代に作りあげたのは凄いと思います。

出版界では、江戸時代に使われていた言葉が今も生きています。出版社を表す版元、初版、重版、図版、目次、奥付、見出し、目録などのほか、印刷用語のケシタ、見当、アタリ、版下など木版画に由来する言葉もあります。

また書店の名前にも、江戸の書店や書肆

◆現代の吉原と武蔵野台地

現在の吉原は様変わりして、往時を偲ばせるものは、ほとんど残っていません。地図を見ると浅草寺の北に吉原、その北に小塚原刑場があったことが分かります。泪橋は江戸と地方との境界でした。漫画「あしたのジョー」で、丹下段平のジムがあったのもこのあたり。泪橋の南は、いわゆる山谷 ここに高度経済成長を底辺で支えた日雇い労働者のドヤ街ができたのも暗示的です。今では山谷という地名は廃止され、かつてのドヤは、リニューアルされて、外国人バックパッカー向けの簡易宿泊所に衣替えしています。

ここに高度経済成長を底辺で支えた日雇い労働者のドヤ街ができたのも暗示的です。今では山谷という地名は廃止され、かつてのドヤは、リニューアルされて、外国人バックパッカー向けの簡易宿泊所に衣替えしています。

江戸の町は、家康によって造られた軍事都市で、人工都市です。高台に武家屋敷が並び、低地に商家や町人長屋が造られ、人口増加と共に両国や本所など隅田川の対岸が開発されます。時代劇でお馴染みの鬼平や銭形平次が活躍したのは、神田、浅草、本所、深川などの下町から大店

一方、江戸城の西側の武蔵野台地は、幕府が整備した甲州街道や青梅街道沿いに宿場や村々が点在していたくらいで、ほとんど手つかずの状態でした。町といえるのは、せいぜい中野あたりまで、その先は将軍家の鷹狩場として、森の保全が村人に課せられていました。落語「目黒のさんま」で有名な目黒も、鷹狩りに行った殿様が、村人にさんまをご馳走になるという話です。中野も、犬公方綱吉が大規模な犬小屋を作らせて保護した所です。

その後、江戸の人口増加にともない食糧供給地としての武蔵野の重要性が高まると、新田開発が進み多くの耕作地や村々が生まれましたが、幕府の思惑もあり都市化はされませんでした。武蔵野の広大な大地が都市化され、現代のような姿になったのは、明治時代の鉄道の普及と延伸、さらに関東大震災による人口の西への大移動の後だったのです。

(2025年2月17日) TOPへ

大学卒業とほぼ同時に結婚し、以来47年近く「河田さん」としか呼ばれてこなかったので、熊見と自己紹介するのは多少こそばゆい気がします。

落語研究部で北浦さんと同期でしたが、落研とは名ばかりのお茶子

で? ということですが、今回は異文化体験のお話しを一席、いやいや、ご紹介させていただきます。

長女が英国の大学で開発学を勉強して、やっと日本に帰って来たと思ったらJAICA ボリビアはペルーとチリとアルゼンチン、パラグアイ、ブラジルに囲まれた、南米大陸の中央部にある国で、国土の西側はペルー・チリと接する標高3500mを越えるアンデス山脈が連なる山岳乾燥地帯、北から東のブラジルと接する地域はアマゾン川の支流が流れる熱帯雨林という、まったく異なる気候風土を合わせ持つ国です。公用語は主にスペイン語ですが、東京都と同じくらいの人口でありながら、先住民の割合が高く、ケチュア語、アイマラ語など、先住民族の言語も公用語として使われている多言語国家です。

ボリビアはペルーとチリとアルゼンチン、パラグアイ、ブラジルに囲まれた、南米大陸の中央部にある国で、国土の西側はペルー・チリと接する標高3500mを越えるアンデス山脈が連なる山岳乾燥地帯、北から東のブラジルと接する地域はアマゾン川の支流が流れる熱帯雨林という、まったく異なる気候風土を合わせ持つ国です。公用語は主にスペイン語ですが、東京都と同じくらいの人口でありながら、先住民の割合が高く、ケチュア語、アイマラ語など、先住民族の言語も公用語として使われている多言語国家です。

娘が派遣されたのはアマゾン川の支流ベニ川のそば、マディディ国立公園への入り口に位置するベニ県ルレナバケ(Rurenabaque)市という、市とは名ばかりの小さな町で、もちろん日本人はいません。娘は日本での研修中にスペイン語を学んだだけでボリビアに渡り、3ヶ月は首都ラパスでホームステイしながらスペイン語とボリビアの生活を学びましたが、戸惑うことも多かったことと思います。今のようにスマホもなく、Wi-Fi環境も十分には整っていなかった頃で、携帯電話はあったものの、日本との連絡も今ほど簡単ではありませんでした。

そんなボリビア生活2年目の娘の元を2004年3月に一人で訪ねました。当たり前ですが直行便などなく、大阪→成田→ニューヨーク→サンパウロ(ブラジル)→サンタクルス(ボリビア)という長旅。乗り継ぎの待ち時間も含めると短くても一日半はかかります。娘とはサンタクルス(Santa Cruz)の空港で待ち合わせ、まずはボリビアの首都であるスクレ(Sucre)へ。

ボリビアの首都は一般的には3800mの高地にあるラパス(La Pas)と思われていますが、本来の首都は今でもスクレです。ただし、大統領がいて、議会や政府機関等の首都機能はラパスにあります。スクレは名前だけの首都ということになりますが、ボリビアがスペインの支配から独立を果たしたのはスクレからで、独立戦争の英雄で初代大統領のアントニオ・ホセ・デ・スクレの名をつけた街だそうです。

本来の首都スクレは、白い壁にオレンジの屋根というスペイン様式の建物が多い大学街で、街の中心にはプラザ(Plaza)と呼ばれる中央広場があって、その周りは大聖堂や「自由の家」など白い建物で囲まれている美しい街です。この街では、美観を保つために建物を白く保存することが義務づけられているそうです。標高は2000m。娘は高地に弱い私のことを考えて、体を高地に慣らすためにまずはスクレ観光からと考えてくれたようです。

本来の首都スクレは、白い壁にオレンジの屋根というスペイン様式の建物が多い大学街で、街の中心にはプラザ(Plaza)と呼ばれる中央広場があって、その周りは大聖堂や「自由の家」など白い建物で囲まれている美しい街です。この街では、美観を保つために建物を白く保存することが義務づけられているそうです。標高は2000m。娘は高地に弱い私のことを考えて、体を高地に慣らすためにまずはスクレ観光からと考えてくれたようです。

【写真】首都スクレのプラザに面して建つ独立の象徴「自由の家」。プラザの中で娘と

スクレの郊外には、植民地時代の遺構であるスペイン風の宮殿が残っていて、そこへ行くのに乗り合いバスを使ったのですが、バスと言っても日本のバスとは大違いで、日本やアメリカなどの古くなったワンボックス車やワゴン車などが乗り合いバスとして使われているのです。 そのバスは行き先だけがフロントガラスに貼ってあって、バス停はなく道の途中でも、手を上げればどこからでも乗ることができ、降りたい時は「降りる」と大声で叫べばいいのです。便利なようですが、観光客には難しいシステムで私一人なら絶対に乗れませんでした。

そのバスは行き先だけがフロントガラスに貼ってあって、バス停はなく道の途中でも、手を上げればどこからでも乗ることができ、降りたい時は「降りる」と大声で叫べばいいのです。便利なようですが、観光客には難しいシステムで私一人なら絶対に乗れませんでした。

植民地時代の宮殿は、往時を偲ばせる豪華な装飾が残る立派な建物でしたが、いかんせん手入れが行き届かず、残念なことでした。敷地の一部は学校として使われていて、若い学生たちの姿は、時代の流れを強く感じさせます。 【写真】ゴシック、ルネサンス、バロックなどの建築様式が融合した植民地時代の宮殿

翌日は、スクレ近郊へ恐竜の足跡見学ツアーに参加しました。ツアーバスはやはり日本の古い路線バスをそのまま利用したらしく、ボディには日本語が書かれていて、降りるときに鳴らすブザーまでついたままで、不思議な感じでした。

そして山の中の工事現場のようなところを、ヘルメットをかぶって、ガイドについて行くと、切り立った崖のあちらこちらに草食恐竜や肉食恐竜の足跡が! 古代の湖の底が隆起して山になり、崖に恐竜の足跡がそのままに残されたものだそうで、崖の上からの水の浸食で、この壁も数十年の内に崩れてしまう可能性があるとのことでした。

そして山の中の工事現場のようなところを、ヘルメットをかぶって、ガイドについて行くと、切り立った崖のあちらこちらに草食恐竜や肉食恐竜の足跡が! 古代の湖の底が隆起して山になり、崖に恐竜の足跡がそのままに残されたものだそうで、崖の上からの水の浸食で、この壁も数十年の内に崩れてしまう可能性があるとのことでした。

観光地として整備されていないだけに、周りの山々も含めて恐竜たちが生きていた世界を想像させてくれます。

【写真】恐竜の足跡見学ツアーと切り立った崖に残された恐竜の足跡 その後に行った織物博物館では、味わいのある伝統的なボリビアの織物が展示され、実演もされていました。ボリビアの民族衣装の元になる織物と、昔からの生活の一部を見ることができました。でも、これはボリビアの山岳地帯の人々の生活で、娘が住むアマゾン川流域の人々の生活とは違っているようです。 【写真】ボリビアの伝統的織物の実演展示

その後に行った織物博物館では、味わいのある伝統的なボリビアの織物が展示され、実演もされていました。ボリビアの民族衣装の元になる織物と、昔からの生活の一部を見ることができました。でも、これはボリビアの山岳地帯の人々の生活で、娘が住むアマゾン川流域の人々の生活とは違っているようです。 【写真】ボリビアの伝統的織物の実演展示

まだまだ旅の前半でしかないのですが、長くなりそうですので、今回はこれくらいにしておきます。

また、機会があれば続きを書かせていただきますね。

(2025年3月27日) TOPへ