ミーシャ・アスターさんの『ベルリン国立歌劇場と激動の20世紀』を訳し終えてホッとしています。

この本は、シュターツオーパー(通称ベルリン国立歌劇場)と政治の関わりを描き、政治思想の歴史書としても読める真面目な本ですが、何年も付き合っていると、面白かったことや驚いたことがいくつかあって、それらを紹介したいと思います。

CONTENTS

第1回 シュターツオーパーと幻の5階席第2回 あまたの歌い手のなかで

第3回 オペラとワイン

第4回 シュターツオーパーと新旧の音楽総監督

第5回 アスターさんの著作との出会い(1)

第6回 アスターさんの著作との出会い(2)

第7回 アスターさんの著作との出会い(3)

第8回 映像『クラシック音楽と冷戦』について(1)

第9回 映像『クラシック音楽と冷戦』について(2)

第10回 映像『クラシック音楽と冷戦』について(3)

第11回 遠山音楽図書館を知っていますか?

第12回 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団とナチ時代

第13回 ドイツの歌劇場巡り(1)

第14回 ドイツの歌劇場巡り(2)

第15回 ドイツの歌劇場巡り(3)

第16回 ドイツの歌劇場巡り(4)

第17回 シュターツオーパー改修工事とピエール・ブーレーズ・ザール NEW !

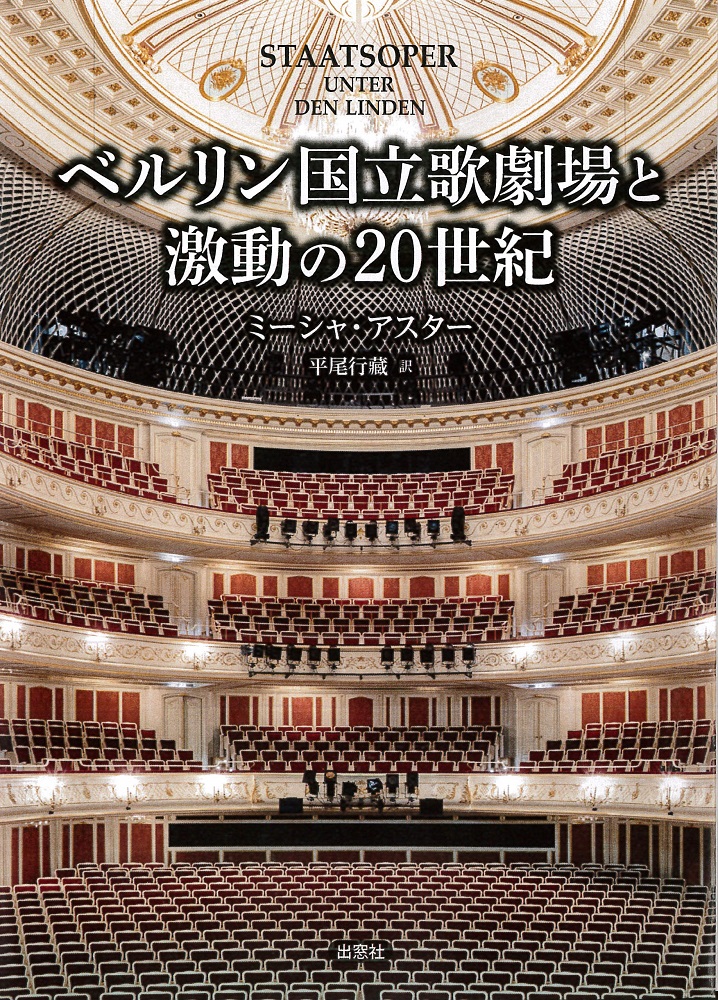

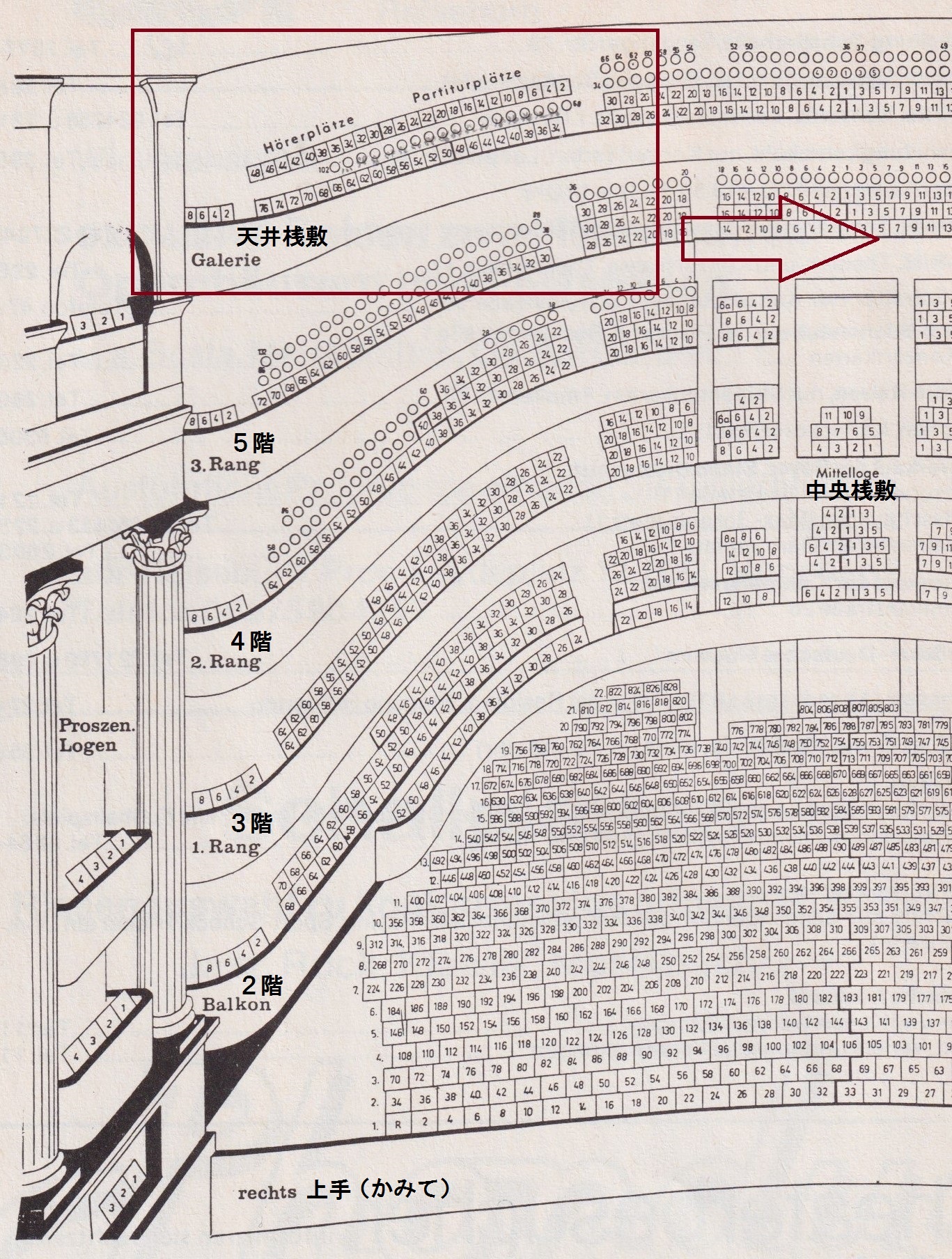

第1回は、建物としてのシュターツオーパーを取り上げます。シュターツオーパーの内部で大きな部分を占める観客席の5階についてです。

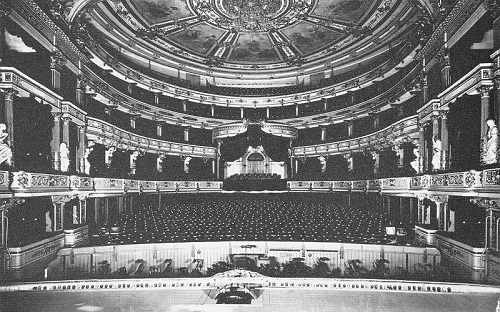

プロイセン共和国の時代からナチ時代の1941年12月12日の爆撃による破壊まで、シュターツオーパーには5階がありました。5階には座席と立見席があったのです。その時代の観客席の写真です。

あらゆるものが破壊された跡を受け、再建のほかに用途があったにもかかわらずドイツ民主共和国は1952年からシュターツオーパーの再建工事に着手しました。その工事にオーストリア人エーリヒ・クライバーの果たした役割は大きく、彼が「1742年に建築家クノーベルスドルフによって建てられ、『老フリッツ』がドイツ国民に贈ったのとまったく同じように」と言い、それを言質に彼をシュターツオーパーの音楽総監督にすると東ドイツ政府が決めたのでした。

彼はその設計時に「ものわかりのいい人の牙城」である5階席をなくして「建物をまたしても低くするのは、私は残酷だと思います」と言っています(1951年9月ne18日付。註144)。1953年6月13日に全土のストライキがありましたが、工事は影響を受けませんでした。そして着手から3年以上かけ、延期に延期を重ねた挙句の果てにシュターツオーパーは再開場されました。しかしその時に5階席はありませんでした。それが下の左半分の写真です。

2010年10月からドイツ連邦共和国は、バレンボイムなどの要請を受け、建物として時代に取り残されたシュターツオーパーの改築工事を行いました。この工事も延期を重ね、内容も追加されて大きくなり、完成まで足掛け8年を要しました。

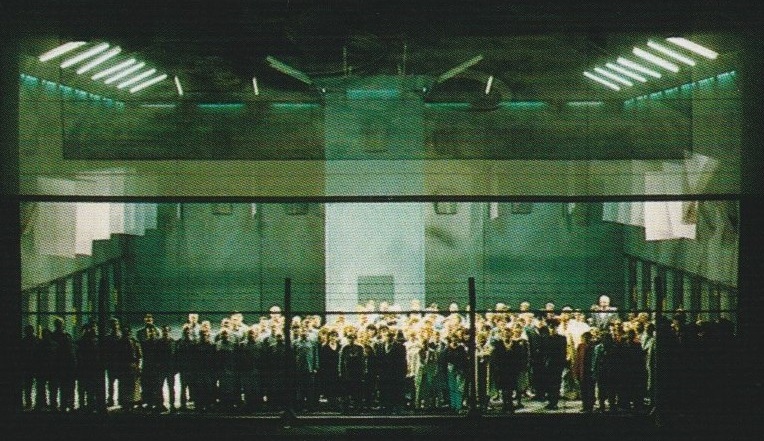

2017年10月3日に『ゲーテのファウストからの情景』(ユルゲン・フリム演出、ダニエル・バレンボイム指揮、ロマン・トレーケル、エルザ・ドライシヒ、ルネ・パーぺ、カタリーナ・カンマーローアー他座付の歌手たち、そして役者)で再開した際にも、5階はありませんでした。音響のための客席のスピーカー(隠されていて観客の目には触れない)を取り払い、残響が長くなるよう天井を高くして改善しましたが5階はないままでした。上の右半分の写真が現在の内部です。

5階にはそういう紆余曲折があります。劇場の構造にも歴史があったのです。 (2023年10月12日)

TOPへ

アスター氏は、本書の中で、たったいま思いついたように、しかしドンピシャのタイミングで歌い手の名前を挙げて話を盛り上げます。それらの歌い手を知っていて録音を聴いたことがある、あるいは実演に接して声を聴いたことのある人には堪らない登場の仕方です。

オペラを観るためシュターツオーパー・ウンター・デン・リンデンをしばしば訪ねていたのと同じように、シュターツオーパーから歩いて5分くらいの所にあり、コンツェルトハウス(旧シャウシュピールハウス)の真向かいのドイツ料理店ルッター&ヴェーグナーにも、昼ご飯、晩ご飯、観劇の後の一杯のためによく通いました。

ルッター&ヴェーグナーが入っているこのビルは、フリードリヒ通りの一本東のシャルロッテン通りとタウべン通りの角にあり、第二次世界大戦で廃墟になった後に再建されました。そして東ドイツ時代を経てドイツ連邦共和国時代にもう一度修復された建物です。右下に2014/10/11と撮影の日付が入っていますが、日本時間ですので8時間遡るとドイツ時間になります。撮影したのは10月11日のお昼でした。

ダニエル・バレンボイム(1942- )は、日本ではどういう訳かあまり評価されていません。それには彼がピアニストであったにもかかわらず指揮者にもなったことに対する批判が大きく影を落としているように思います。

支配人の交代あるいは「現国家体制の変更」があっても解約できない10年契約、音楽総監督という地位にともなうあらゆる権限、公演予定表から「彼が指揮したいと希望する仕事を選ぶ」権利、公演予定表・契約・解雇等における「共同決定権」、1楽季に2回は特定の作品を自ら演出する権利あるいはその作品の演出・舞台装置チームを選ぶ権利、オーケストラのリハーサルが3回ないし4回以下ではオペラの指揮はしない。…

シリングスはこの時点ではこれらの条件を検討する資格がなかったと言っていて、クレンペラーをシュターツオーパーに呼ぶ試みは実現しませんでした。実現したのはティーティエン(1881-1967)が彼をクロルオーパーに呼んだ4年後でした。

残念ながら、昨年来私の健康状態は目に見えて悪くなりました。私は、音楽総監督の権限に求められる仕事をまっとうすることができません。2023年1月31日をもってこの職を辞することにご理解を賜りますようお願いいたします。州政府文化大臣におかれましては、その時点で私たちの契約を解消されますようお願いいたします。

彼とシュターツオーパーとの31年は、シュターツカペレ終身指揮者を除いて、ここに幕を閉じました。

2023年9月27日に発表されたシュターツオーパー報道によるとバレンボイムの後任は、2024年9月1日からクリスティアン・ティーレマンです。ベルリン生まれでベルリンに住まいがあり、ドレスデンではゼンパーオーパーの目と鼻の先にある超高級ホテル住まいのティーレマンは、バレンボイムより19歳年下で、一昨年還暦を迎えました。シュターツオーパー・ウンター・デン・リンデン・ベルリンの新しい時代が始まります。 (2023年11月16日)

ドイツで18歌劇場、オーストリアでは5歌劇場でオペラを観たのですが、前述した理由により現地での歌劇場巡りは2016年で終了せざるを得なくなりました。

アスターさんのこの著作は、シュターツオーパーの職員による職務上の著作ではなく、彼の責任において書かれたということに、より大きな意義があるように思われます。

アスターさんは、歌劇場支配人の歴史だけでなくオペラについても深い知識と愛情を持っています。それは、本書の第1章から第9章の章扉を見ればわかります。

ドイツ民主共和国は1949年に建国され1989年まで存在したため、『ベルリン国立歌劇場と激動の20世紀』では、東ドイツ時代が大きな比重を占めています。特にベルリンのシュターツオーパーが社会主義の政治とどのように関わってきたのかが大きく扱われています。

シュターツオーパーが再建されるとき、まずエーリヒ・クライバーに白羽の矢が立ち、二人[大臣ベッヒャーとシュターツオーパー支配人レガール]がクライバーをピーク大統領と会わせました。シュターツオーパーは音楽総監督なしでは機能せず、[帰還した]クライバーはシュターツオーパーで大成功を納めた『薔薇の騎士』の指揮者だったので、諸手を挙げて迎えることになっていました。しかし[シュターツオーパー正面玄関の「フリードリヒ王がアポロとミューズに」という]碑文が撤去された

前回は主に劇場支配人のハンス・ピシュナーとギュンター・リムクスを取り上げましたが、今回は指揮者・歌手などの演奏家や劇場関係者のインタビューについて記します。彼らも、シュターツオーパー関係者と同じく、背景や環境そしてその人の歴史を離れては存在しませんでした。

今回のコラムの最後に、ベルリンの壁があった時代の個人的体験を紹介します。

今回は、1980年から81年にかけて西ドイツでの音楽図書館学の長期研修に派遣してくれた「遠山音楽図書館」について触れたいと思います。私は14年間ここに勤めました。日本の音楽図書館界で一時期、唯一無二の存在であったこの音楽図書館は現在ありませんが、かつてあったことを知っていただきたいと存じます。

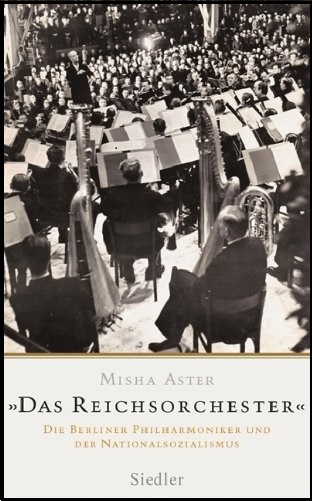

今回は、20世紀後半の東ドイツの一時代前の、1933年から12年間のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団とナチズムとの政治的関係を、アスターさんの著作と彼が関わった映像にしたがって取り上げてみたいと思います。

私の歌劇場巡りは、地理的配置から時間的ロスがないことを優先しました。西ドイツに住んでいる間も、住民というよりはやはり旅行者だったので、時間に追われるように歌劇場を巡ることになりました。

⑤ フランクフルト歌劇場

「ズーへカルテ Suche Karte (入場券求む)」とは、いろいろな理由でオペラに行けなくなった人の不要になった入場券を譲ってもらうことです。『トリスタンとイゾルデ』の入場券を求めるため、私も「Zwei Tristan」と書いて、劇場の入口でプラカードのように持って待ちました。幸い、その上演曲目を2枚買うことができて、嬉しかったですね。

⑨ ニュルンベルク市立劇場

⑭ ベルリン国立歌劇場、その後シュターツオーパー・ウンター・デン・リンデン

【写真】シュターツオーパー・ウンター・デン・リンデン内観。2010年1月1日撮影。

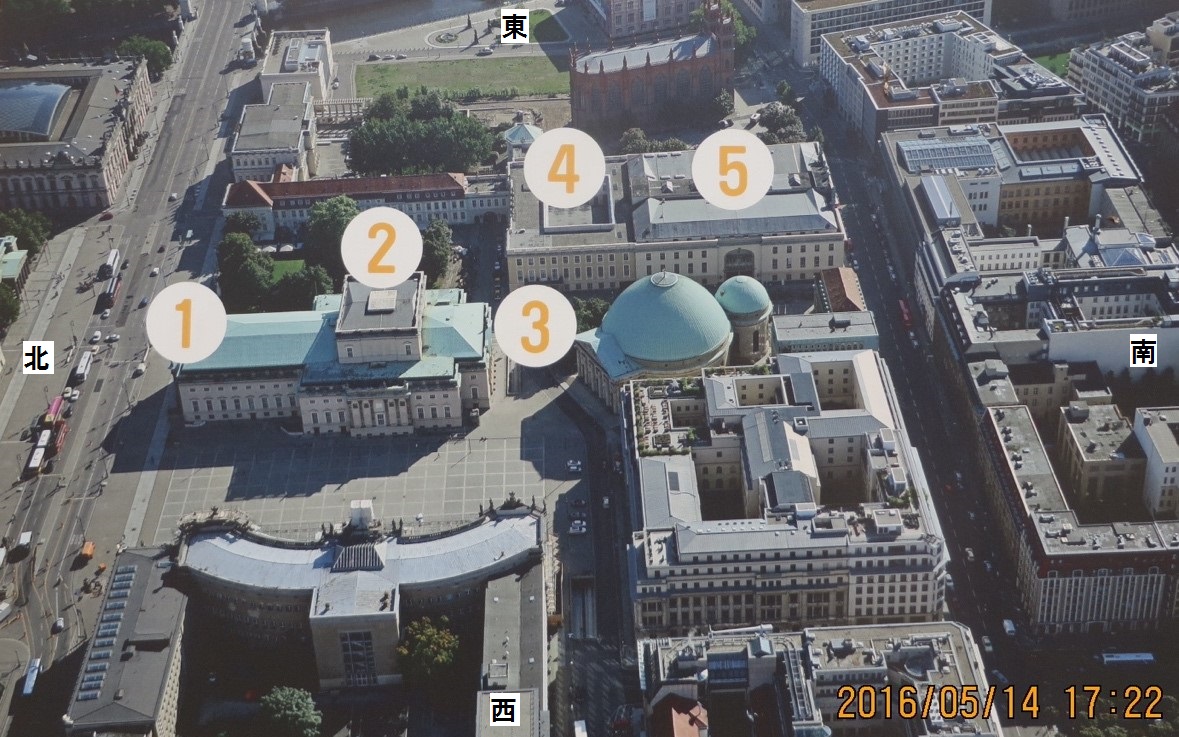

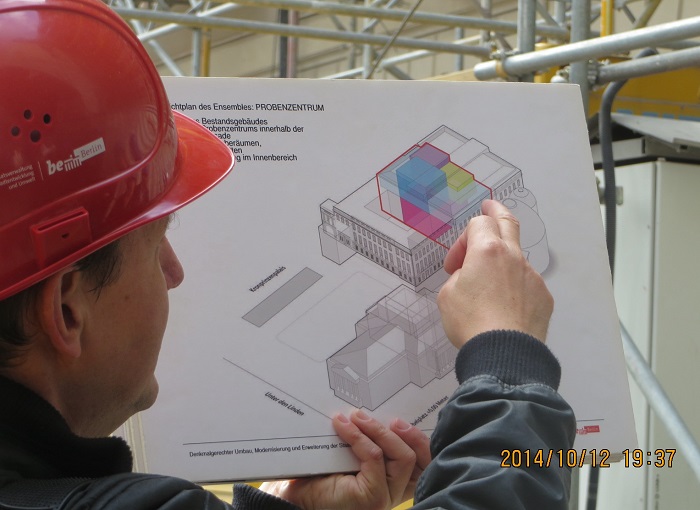

前音楽総監督ダニエル・バレンボイムと縁のあるピエール・ブーレーズ・ザールとバレンボイム=サイード・アカデミーは、2010年10月に始まったシュターツオーパーの修復・新築工事と一体になって、その一画に建設されました。3つの施設の地理的関係を紹介するのに打ってつけの航空写真がありました。この写真はシュターツオーパー修復工事中の壁に貼られていたもので、2016年5月に撮影しました。

本書には人名索引がありますので歌手の名前で簡単に検索できます。多くの歌手の名前が挙がっていて、述べなければならない人もいるのですが、私に親近感のある歌手を取り上げることにいたします。

1.ビルギット・ニルソン (ソプラノ)

2.ハンス・ホッター (バス)

3.エリザベート・シュヴァルツコップフ(ソプラノ)

4.ペーター・シュライヤー (テノール)

5.テオ・アダム (バス・バリトン)

6.ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(バリトン)

7.アンナ・トモーヴァ=シントウ (ソプラノ)

8.シルヴィア・ゲスツィ (ソプラノ)

これらの歌い手は誰もが座付の歌手から経歴を始めました。指揮者と同じく歌い手も、どこかの歌劇場に専属で雇われます。声の絶頂期を迎え、歌手として脂の乗り切った時期も代表的歌劇場の座付でした。1950年代から1960年にかけてはそうでした。

その後1960年代が進むにつれてジェット機が発達し、優れた歌手たちは歌劇場を離れて世界中を飛び回るようになりました。座付の概念が変わってきたのです。それから70年ほど経った現在では座付は一般的に駆け出しの歌手にしか該当せず、声の絶頂期を迎えた優れた歌手が座付のままでいるのは珍しくなりました。シュターツオーパー ・ウンター・デン・リンデンは、バレンボイムが音楽総監督を務めていたお陰で、少なくとも2020年代の初めまではその珍しい例の一つでした。女声ではカタリーナ・カンマーローアー、アンナ・サムイル、マリーナ・プルーデンスカヤ、男声ではルネ・パーぺ、ロマン・トレーケル、アルフレッド・ダーツァ、アンドレアス・シャーガーほかの歌い手が座付でいたのです。

それでは8人の歌手の話をしましょう。

1.ビルギット・ニルソン(1918-2005)が指揮者レオ・ブレッヒ(1871-1958)の秘蔵っ子だったということは知りませんでした。ユダヤ人の彼は、「極端に国粋的なバイロイトでは決して指揮しなかった。… にもかかわらず、生まれながらの音楽家だったブレッヒは、抗しきれず1948年にワーグナー家に書簡を送った。」彼は、「スウェーデンで若きソプラノ歌手を発見し、彼女が神からの使命を授かり、偉大になると見て、… 彼女がドイツ文化の中心地のバイロイトへ行くことを望んだ。彼女はブレッヒのお気に入りであり、彼からワーグナー家への贈り物だった。彼女は、名をビルギット・ニルソンといった。」

戦後バイロイト音楽祭のヴィーラント・ワーグナー演出で彼女がイゾルデを歌い、指揮者カール・ベーム(1894-1981)の下でトリスタンを歌い演じるヴォルフガング・ヴィントガッセン(1914-1974)と繰り広げた名演奏は20世紀の金字塔でした。

2.ハンス・ホッター(1909-2003)は、オペラ歌手として一斉を風靡しました。ホッターはシュターツオーパーのナチ党員一覧表に「ドイツで最も優れた独唱者数人」が含まれその中の一人でした。「かつてシュターツオーパーで活躍したマーリア・ミュラー … から、イルムガルト・ゼーフリート … 、若きハンス・ホッターまでが」いて、第二次世界大戦後の非ナチ化裁判を受けなければならなかったと書かれています。

非ナチ化の後ホッターは、1950年代、60年代のバイロイト音楽祭の『ニーベルングの指輪』でヴォータンを歌い演じて抜きん出た存在でした。晩年はオペラからリートに移って活躍し、オペラの世界とリートの小宇宙はホッターの代表的舞台でした。シューベルト作曲の連作歌曲『冬の旅』を歌う彼を、私は1960年代に神戸の国際会館で聴きました。

3.エリザベート・シュヴァルツコップフ(1915-2006)はオペラで大活躍をしました。彼女も、第二次世界大戦後に「罪有リ」のベルリン市立歌劇場アンサンブルの中に「エリザベート・シュヴァルツコップフという名の若きリリック・ソプラノ歌手がいた」とされています。彼女の録画で知られているのが、ヘルベルト・フォン・カラヤン(1908-1989)が指揮するリヒャルト・シュトラウス作曲『薔薇の騎士』の伯爵夫人を歌い演じていましたが、二人共にナチ党員だったという過去があります。

彼女は、EMIの敏腕ディレクターだったウォルター・レッグ(1906-1979)の夫人として、戦後オペラとリートで大活躍したのですが、第二次世界大戦時の黒い噂がつきまとっていました。1970年代に私は大阪のザ・シンフォニーホールで彼女のリートの夕べを聴き感動しました。

4.時代は下がり、現代の一つ前の世代で、ペーター・シュライヤー(1935-2019)とテオ・アダム(1926-2019)がルース・ベルクハウス(1927-1996)批判の急先鋒だったという話には驚きました。

シュライヤーはドレスデンで経歴を始め、東ベルリンのオペラ界で大活躍したテノール歌手で、モーツァルト、ロッシーニなどを歌って他の追随を許さない傑出した歌い手でした。オペラだけでなく、リートの世界そして受難曲の福音歌手として並ぶ者がいないほどの評価を受けました。シュライヤーは、指揮にも取り組み相応の評価を得ました。

訳者あとがきでも触れたように私は、モーツァルト作曲『イドメネオ』をベルクハウスが演出し彼が振るのを1981年6月6日に観ました。それはつい1ヶ月前の5月2日にプレミエを出したのと同じ指揮者と歌手での演奏でした。

シュライヤーにはそのオペラを振る選択の余地がなかったのかもしれず、またベルクハウスの演出もシュターツオーパーで最初期の41歳だった『セヴィリアの理髪師』から13年を経て同じ演出だったとは考えられません。変容していた演出とはいえ、シュライヤーがどのように考えて彼女の演出する『イドメネオ』を振ったのか天国の彼に訊いてみたいところです。

ちなみにベルクハウス演出のなかで初期の『セヴィリアの理髪師』(1968年)と最後の『ペレアスとメリザンド』(1991年)はいまもシュターツオーパーのレパートリーにあります。その2作品を遺し、ベルクハウスがいかに優れた演出家だったかを、公演を通じて示そうというシュターツオーパーの強い意志を感じます。彼女については本書で詳述されています。

5.テオ・アダムがプッチーニ作曲『トスカ』の悪役スカルピア男爵を演じたのを、1981年に私はミュンヘンで観ました。スカルピアの悪さはこのように演じなければならないというような、素晴らしい演技と歌唱に感動しました。その彼が、シュライヤーとともに東ドイツでは重鎮としてベルクハウスを批判していたのは、当然といえば当然かもしれません。彼らはナチ党員であったことはなく東ドイツでは一点の曇りなく罪ナシだったので、戦後東と西を行き来して、亡命することなく大活躍しました。ドレスデンで1985年のゼンパーオーパー再建記念公演の際には、シュライヤーとともに彼は東ドイツの国家主席エーリヒ・ホーネッカーに挨拶していました。

6.ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(1925-2012)を見出したのはベルリン市立歌劇場の支配人ハインツ・ティーティエン(1881-1967)だったというのは知りませんでした。フィッシャー=ディースカウは第二次世界大戦で捕虜となって苦労し、その後バリトン歌手としてデビューしたことは知っていましたが、ティーティエンが引き立てたからだという理由を本書によって知りました。

西劇場で上演された1949年の『ドン・カルロス』は、フェレンツ・フリッチャイ(1914-1963)が指揮し、ボリス・グレーヴェルス(1902-1964?)が主人公を歌って、フィッシャー=ディースカウがポーサとしてデビューを飾り、彼は瞬く間にスターダムにのし上がりました。

バリトン歌手の彼が50歳頃にピアニストのバレンボイムと出会い、双方の演奏理念を認め合ったのか、リートの仕事がはじまって次々と録音がなされました。フィッシャー=ディースカウは、それまでにもリートの伴奏者として高名なジェラルド・ムーア(1899-1987)、指揮だけでなくピアニストとしても秀でていたヴォルフガング・サヴァリッシュ(1923-2013)などと組んで演奏していましたが、1960年代末から1970年代にかけてバレンボイムと組み、シューベルト、ブラームス、ヴォルフなどの録音を遺しています。

私は、リヒャルト・シュトラウス作曲『影のない女』の、男性歌手の主役バラクを演じるフィッシャー=ディースカウを1981年にミュンヘンで観ました。その存在感に圧倒され「後光が射していた」と感じたのは私だけではありませんでした。公演後に立見席の日本人と「フィッシャー=ディースカウには後光が射していた」と言い合って確認したのを鮮明に思い出します。人の存在に後光を見たのは二人目でした(一人目は山田無文)。

7.アンナ・トモーヴァ=シントウ(1941- )が1980年代に東欧圏のブルガリアから社会主義圏では豊かな東ベルリンへやってきたのは、シュターツオーパー支配人のハンス・ピシュナー(1914-2016)が呼んだからだというのも新しい情報でした。当たるを幸いに彼女はソプラノ歌手の役どころを歌って一世を風靡しました。私が知っている彼女は、昔からシュターツオーパーにいるかのような大御所女性歌手として振舞っていて、バレンボイムとも仲が良いのでした。

8.シルヴィア・ゲスツィ(1934-2018)もトモーヴァ=シントウと同じで、ピシュナーに呼ばれて1980年代に東欧圏のハンガリーからシュターツオーパーにやってきました。ハンガリーにいるよりも東ベルリンを選んだのです。彼女のことを覚えているのは、彼女のピアニストが日本人で、その彼と私はドイツで知り合ったという理由によります。

というわけで、挙げていけばきりがないほどアスター氏はオペラに詳しい人でした。それも若かりし時に彼ら歌手がナチ党員であったかそうでなかったかという観点が大きな指標となっています。しかしあらゆる人がナチスと何らかの関係があり、十把一絡げにいかない複雑な事情があって、極東の私たちには測り知れないものがあるようです。また第二次世界大戦後の東ドイツにも壁の建設などの難しい時期があり、20年以上後に活躍していた歌手も、時代の波から何も影響を受けなかったとはいえませんでした。アスター氏はそれに対し、自分の思いはできる限り控え、資料が語るのに任せています。

彼が実際に聴いた、実際には聴いたことがなくて録音資料で聴いた、文字資料でしか知らない等々の事情は様々だと思われますが、アスター氏の血肉となっているのが素晴らしいところです。本書には、オペラとともに縦横無尽に政治と歴史を駆け巡る面白さがありました。 (2023年10月20日)

TOPへ

エルンスト・テーオドール・アマデウス・ホフマン(1776-1822)は100年前の1814年に法律の専門家として3回目となるベルリンへ移り、この建物に1815年からその死を迎える年まで住んでいました。多才なホフマンはオペラも作曲し、『ウンディーネ』は当時王立歌劇場と言っていたシュターツオーパーで成功し、評判が良かったということです。

E・T・A・ホフマンとルートヴィヒ・デフリーント(ドヴリアンとも表記)(1784-1832)は、同じ建物の、1811年にできたルッター&ヴェーグナーの常連で、しばしばそこで酒を酌み交わしました。オッフェンバック・アム・ライン生まれのジャック・オッフェンバック(1819-1880)はE・T・A・ホフマンの3つの短編、『大晦日の夜の冒険』、『砂男』、『クレスペル議員』に基づいて最後のオペラ『ホフマン物語』(1880)を作曲しました。それをギローが補作し、遠く離れたパリで1891年に初演されました云々。

ホフマンの伝記には翻訳があります。リューディガー・ザフランスキー著『E.T.A. ホフマン』(識名章喜訳、法政大学出版会、1994)(叢書ウニベルジタス 439)。その付録に、ホフマンが、ルッター&ヴェーグナーのこのビルの自分の住居から見える人たちと動物を、想像を交えて描いたペン画と(1815年7月18日手紙に同封)、解説があります。またルッター&ヴェーグナーの創業200年を記念した書籍もあります。Zimmermann, Matthias, Lutter & Wegner Gendarmenmarkt, 200 Jahre Berliner Geschichte und Geschichten. Berlin 2011.

ルッター&ヴェーグナーは所有者の変遷もありましたが、今日ではレストラン、いわゆるビストロ、飲み屋、バーを兼ねる複合施設として隆盛を誇っています。目的別のお店を備えた由緒ある本店のほかに支店もあります。一つは、現在のフィルハーモニーそばでポツダム駅近くのソニーセンターが入った複合施設の一角の新しい瀟洒なレストラン、もう一つは、それと少し離れた古ポツダム通りの、戦災にもめげなかったビルの一角の、古風だけれど粋なレストランです。私はベルリンへ行くたびにルッター&ヴェーグナーを訪れ、結局すべての店でワインを愉しみドイツ料理に舌鼓を打ちました。

ルッター&ヴェーグナーはワイナリーも持っているので訊いてみました。「グラウブルグンダー(ピノ・グリ)やリースリンクからのワインはあるのですが、他の品種では造らないのですか」と。その返事は「神をも恐れない所業の交配で生まれた品種からではなく、純粋種からしかワインは造りません」というものでした。製法から提供までお店がそういう確固たる方針で運営されていることを知って、納得しました。

2016年にもベルリンへ行きました。ルッター&ヴェーグナー本店の外に出ている気軽なテラス席に、リハーサルを終えたらしいバレンボイムがやってきて、1時間後にはシュターツカペレの演奏会があるというのに赤ワイン片手にゆったりしていました。そこへ第1ヴァイオリン奏者が現れてなにやら話が始まりました。話の内容は分かりませんが、シュターツオーパー音楽総監督として四半世紀を経て、信頼し合う仲間とのいつもの会話のように見えました。

その晩5月10日のフランス物の演奏曲目には、ドビュッシーとシュターツカペレのチェロ奏者を独奏者とするデュティユーの協奏曲そしてラヴェルがあり、またも完璧な演奏でした。ジャンダルマン広場にあるシンケル設計のシャウシュピールハウス(現コンツェルトハウス)は19世紀の理想形を思わせる、時代の雰囲気を持った音響の良いホールで、その日の演奏を盛り立てていました。

バレンボイムは、フィルハーモニーと翌晩のコンツェルトハウスで行われるシュターツカペレの演奏会も振りますが、なんといっても本領はシュターツオーパーのオペラで発揮されます。彼の棒でいくつかのオペラを観ましたが、それらのどれもが感動的で裏切られることはありませんでした。レパートリー公演では『ヴォツェック』2回と『トリスタンとイゾルデ』2回、新制作の公演では『皇帝の花嫁』と『トスカ』そして『パルジファル』、『シモン・ボッカネグラ』でした。彼以外の指揮者も多彩な顔触れが選ばれていて、いまが旬の指揮者たちですが、『魔笛』と『愛の妙薬』そして『仮面舞踏会』、『魔弾の射手』を観ました。

彼は音楽総監督です。しかしシュターツオーパーの歴史を紐解くと、支配人が別にいて采配を振るっていた時代もあり、ティーティエンは1925年から20年間、ピシュナーは1963年から21年間務め、その間は音楽総監督よりも支配人の力が大きく、シュターツオーパーは支配人でもっていたといえます。バレンボイム時代の支配人は6年から11年と彼より短命で、実質的にシュターツオーパーの責任者だったのはバレンボイムではないでしょうか。彼が音楽総監督(と藝術監督)になってから2023年で31年になります。 (2023年11月3日)

TOPへ

しかしピアニストであると同時に指揮者であるという二刀流の方が、海外では評価されています。彼はオペラとコンサートを指揮し、ピアノ独奏者としてシュターツカペレと和気藹々で演奏する、そして室内楽曲で演奏者たちと組んでピアノを弾いています。コンサートを成功に導くのはそう簡単なことではありません。

コンサートに輪をかけてオペラは更に困難を極めます。楽曲を暗譜するほど理解し、歌手と演出家そして技術部長や各工房の責任者、書割の技術者たちといった諸々の人との関係があり、オペラにはコンサート以上の大きなエネルギーが必要です。

一方セルジュ・チェリビダッケ(1912-1996)のようにオペラは振らず、コンサートだけに専念する指揮者もいます。コンサートとオペラには違いがあることを認識していて、彼の場合はオペラには手を出さないといった方が適切かもしれません。

バレンボイムはオペラとコンサートの両方を演奏します。彼が両方を指揮できることを喜ぶ人たちがシュターツオーパーとシュターツカペレの中にいます。日本ではオペラとコンサートの両方を指揮する人が少なく、日常的にオペラが公演されているわけではないので、オーケストラとオペラの両方を振るという意味がよくわからないところがあります。日常的にオペラを上演している常打ち小屋は東京にある新国立劇場だけです。1つだけでも常打ち小屋があることを感謝しなければいけませんが、ドイツの街には歌劇場と演奏会場があり、日本とは反対にオペラで成功を収めてからコンサートに乗り出すというのが指揮者の経歴として普通のプロセスです。

オペラとコンサートの両方で大きな成果をあげている指揮者に相応しい例がクレンペラーです。

オットー・クレンペラー(1885-1973)はマックス・シリングス(1868-1933)に対し1923年に次のような要求を出しました。

… 十分な回数の稽古に参加しない、いわゆる「賓客」(たとえばミヒャエル・ボーネン)が出るオペラを指揮する義務は音楽総監督にはない。様式と解釈の面で彼と意見の一致する客演者だけが出演するかどうかの考慮に値する。

オーケストラの規律と編成は音楽総監督の管轄下に属する。1つの同じ作品のリハーサルと本番で違う人がいてはならない。…

… きわめて保守的な演奏会聴衆の更新にあたっては、予約の解約ないし非更新で対応することが可能である。従来の定期会員は、現代の音楽的問いが抱える問題に理解を示して立ち向かう音楽総監督にあまり相応しくない。(p. 114)

40年以上前クロルオーパーの責任者に就くまでにはクレンペラーにはそういうやり取りがありました。クレンペラーの晩年にバレンボイムは第二次世界大戦後のイギリスでクレンペラーに呼ばれ、ベートーヴェンのピアノ協奏曲全5曲の録音に参加したことがありました(1967-1968年)。オーケストラはクレンペラーの手兵であるフィルハーモニア管弦楽団でした。

その時バレンボイムは、クレンペラーがシュターツオーパーの支所運営としてのクロルオーパーで1927年から責任者だったこと、またその4年前にはオペラのため良かれと考えた多くの要求を出していたことを知っていました。

バレンボイムがクレンペラーのその要求を思い出したのは、パリでの計画が政治問題となって頓挫した後、陰に隠れていた支配人ギュンター・リムクスの代理ヨアヒム・ロベルト・ラング(1940-2014)相手にシュターツオーパーで交渉をしていた時ではなかったでしょうか。

クレンペラーが出した条件と似て、時を経て中身は変わっていましたが、彼はシュターツオーパーに対し趣旨としてはほぼ同じような要求を出して交渉し、最終的に大統領リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカー(1920-2015)をはじめとするベルリンの関係者たちから支援を受けて、シュターツオーパーの藝術監督兼音楽総監督に就任しました。

藝術監督(彼はその地位を長くは務めませんでした。シュターツオーパーを立て直すまでだったと思います)と音楽総監督は公演予定表に責任を持つのが大きな仕事です。

新制作のプレミエを出すのはどのオペラか、誰に演出してもらうか、それを何年後に舞台に乗せるか、歌手のそれぞれに連絡して彼らと契約する等のことをしなければなりません。またレパートリーのどのオペラを取り上げて演目にするか、客演指揮者を呼ぶか、自分のところの楽長に振らせるか、自分の助手の副指揮者にあのオペラで一晩任せてみようか、どのオペラにどの歌手がよくて彼あるいは彼女と指揮者や演出家と相性がいいのだろうかなど、1年間をどのように組み立てていくかの公演予定表を決めなければなりません。

新制作をはじめとしてレパートリーのオペラも自分一人では決められず、支配人や演劇制作部主任(ドラマトゥルギー部々長)、主席演出家などと合議制で決めていきます。

長く音楽総監督を続けるためには、行なっていることが評価され、周りから賛同を得なければなりません。なにより音楽総監督として自分自身が振るオペラに評価が得られなければ続けることはできず、オペラに関わる人たちをまとめ上げる力がなければ新制作のプレミエを迎えることはできません。

コンサートの指揮者は音楽家の普通の在り方ですから評価を加え批判することができますが、オペラとコンサートの指揮者・ピアニスト・歌手の伴奏ピアニスト・室内楽奏者そして歌劇場の管理者としてのバレンボイムを評価することは私たちには難しいのかもしれません。

私はシュターツオーパーでオペラを観るだけでなく、そのショップにも度々寄りました。日本では買えないものをそこで買うことができました。

2017年2月下旬、突然病に襲われました。脳梗塞は比較的軽度で3ヶ月で退院できましたが、長時間飛行機に乗り、時差のあるベルリンへは行けなくなりました。シュターツオーパーのショップを楽しんでいたのですが、悲しいかなその楽しみは奪われてしまいました。

しかしいまは現地に出かけなくても情報を得る手段(インターネット検索)があります。2017年の秋頃からはシュターツオーパーのホームページでショップを見るようになりました。何度もショップをチェックしては電源を切ることを繰り返していました。

2018年の11月のある日のことショップを検索していてアスターさんの本と出会いました。すぐに購入しました。アスターさんの本を通読し、翻訳して出版物にしようという考えが固まってきたのは、読みはじめて3年くらい経った2021年の暮れ頃ではないでしょうか。

この本の序文を書いているのはバレンボイムです。しかし彼も寄る年波には勝てず、2022年にはシュターツオーパーでキャンセルを繰り返していました。その年の夏に彼がウエスト=イースタン・ディヴァン・オーケストラを指揮したザルツブルクでの公演は日本でも放映され、観られた方も大勢いらっしゃったと思います。その映像を見て胸を衝かれたのは、バレンボイムが老翁になっていたということでした。豈に図らんや、彼は2023年1月6日に、その月一杯でシュターツオーパー音楽総監督を辞すると表明しました。

私は、1992年以来シュターツオーパー・ウンター・デン・リンデン・ベルリンの音楽総監督として活動してまいりました。その年月は、あらゆる点で音楽的にも人間的にも私たちにとって素晴らしい年月でありました。シュターツオーパーとお互いが大いに幸せであったと私は思っています。とくにシュターツカペレが私を終身首席指揮者にされたのは喜ばしくまた誇らしいことでした。私たちは、その年月を越えて音楽上の家族となりまたそうあり続けたいと願っております。私は、この間の退職者たちを含めシュターツカペレのすべての団員を高く評価し、またシュターツオーパーの独唱者と合唱団員そしてすべての職員、とくに私付きの職員アンティ・ヴェルクマイスターに敬意を表します。

とりわけ私が喜ばしく思うのは、アンジェラ・メルケル連邦首相とヴォルフガング・ショイブレ連邦大統領がこの上なく誠実に対処してくださったことです。私はまた、困難な時期に手を差し伸べてくださったクラウス・レーデラー州政府文化大臣にも感謝申し上げます。いうまでもなく、命ある限り私は音楽と緊密に結びついており、そして指揮者としてシュターツカペレ・ベルリンとまた一緒に働くのはやぶさかではありません。 ダニエル・バレンボイム

シュターツオーパーは一人の音楽総監督を失っても存続を続けます。人は誰しも老いを避けることはできません。しかし団体は生き続けます。

開演を待つシュターツオーパーの観客席 ®Ebener

TOPへ

しかしいまは劇場に行かなくても情報を得る手段(インターネット)があります。2018年の11月のある日、ショップを検索していてアスターさんの本と出会いました。すぐに購入しました。他にもシュターツオーパー関連の書籍を購入しました。例えば、『シュターツオーパー・ウンター・デン・リンデン 275年間の貴重な瞬間』(München : Carl Heuser, 2017)、『…そしてまた七年経った シラー劇場での2010年から2017年までのシュターツオーパー 記録』(ユルゲン・フリムとデトレフ・ギーゼ編、Berlin : Dom, ©2017)。

しかし翻訳しようと強く心が動いたのはアスターさんの書籍だけでした。翻訳して出版したいという考えが固まったのは、読みはじめて3年くらい経った2021年の暮れ頃でした。

しかし翻訳しようと強く心が動いたのはアスターさんの書籍だけでした。翻訳して出版したいという考えが固まったのは、読みはじめて3年くらい経った2021年の暮れ頃でした。

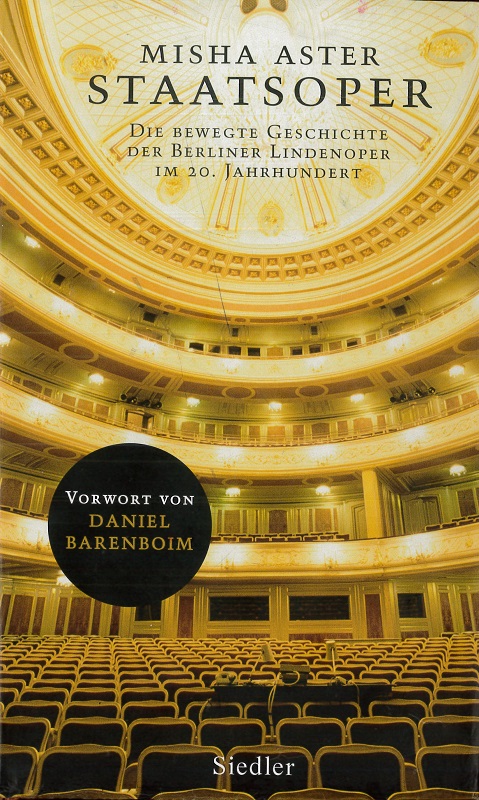

2018年12月13日に手にしたアスターさんの『シュターツオーパー 20世紀におけるベルリーナー・リンデン歌劇場の激動の歴史』は、前出の2著作と違って、独創的で、同歌劇場の体制と歌劇場を支える基盤との関わりという、聴衆の目には見えない部分に焦点を当てており、歌手、指揮者、合唱団、オーケストラなどの聴衆の目に見える部分を扱っている音楽書とは、根本的に違っていました。

本書は、オペラに登場する指揮者や歌手の名人芸、あるいはアリアの魂を揺さぶる感動の背後にあって、それらを成り立たせる支配人と政治家との駆け引きや緊張関係、あるいは支配人と音楽総監督の葛藤などが歌劇場を動かしていることを明らかにした歴史書です。目に見える部分ではなく、歌劇場が置かれている状況の背後にある目に見えない部分を対象にした画期的書です。

一般的に、観客は演目と歌手、場合によっては指揮者を調べてから歌劇場を訪れます。しかし観客の目から離れて歌劇製作の現場をみると、まず演目は何にするか、誰がそれを演出するか、それを誰が指揮し歌うかという順序で考えていきます。それを決定するのは支配人と音楽総監督、演劇制作部長たちによる協議です。時の支配人と音楽総監督によって力関係は変わりますが、基本的には演目が決まるのが先でその逆はありません。演目が決まると、上演予定表に組み込まれて年間計画が出来上がります。

ベルリンのシュターツオーパーでは第二次世界大戦前には、ハインツ・ティーティエンが1925年から20年間にわたって支配人をしていました。彼の相棒となる指揮者には、レオ・ブレッヒとエーリヒ・クライバーその後ヘルベルト・フォン・カラヤンがいました。

エーリヒ・クライバーやカラヤンの名前と彼らが創る音楽に親しんでいましたが、支配人のティーティエンについてはまったく知りませんでした。

エーリヒ・クライバーやカラヤンの名前と彼らが創る音楽に親しんでいましたが、支配人のティーティエンについてはまったく知りませんでした。

彼はワイマール共和国時代の途中から支配人となり、1933年にナチスが政権を取り、敗戦で全てが瓦解する1945年まで支配人でした。

直属の上司ゲーリングとゲーリングの好敵手ゲッベルスは、政治的権力のみならず文化政策においても常に張り合っていましたが、ティーティエンはゲーリングの忠実な部下としてシュターツオーパーを盛り上げ、ゲッベルスとの間で危ない綱渡りをしていました。

バイロイトでは、ジークフリート・ワーグナーの未亡人ヴィニフレッドに気に入られ、党員ではなかったにもかかわらずヒトラー・ナチスに同調した協力者と見なされました。

ジークフリート・ワーグナーの長子ヴィーラントと弟ヴォルフガングが異なった育てられ方をしたというのは、アスターさん独自の説です。

ヴィーラントはバイロイト祝祭の主宰者となるべく、ヒトラーの庇護のもと兵役も免除されてワーグナー作品に邁進することが許されていました。

一方、弟のヴォルフガングは、ヴィニフレッドの依頼でティーティエンに預けられます。ティーティエンはヴォルフガングをシュターツオーパーで引き受け、舞台監督見習から演出家見習という下積みから演出家として独り立ちするまで育て上げました。

ヴォルフガングは、父ジークフリートのオペラをシュターツオーパーで演出するために、ナチ時代末期の騒然とした中で稽古を重ねて育ちました。一方、ヴィーラントは、母ヴィニフレッドとティーティエンの親密な関係を見かね、母親を非難して何度も声を荒げたそうです。同じ兄弟でも時代の流れの中で対照的な環境にあったことは、読み手の興味を掻き立てます。

第二次大戦後、ティーティエンは、東ドイツの為政者だったソヴィエトから一時期ベルリンの全オペラハウスの責任者に任じられましたが、「罪アリ」と断罪され西ベルリンへ逃れていきました。罪アリとは、ナチスの協力者を断罪する言葉で、戦後のドイツ社会を猜疑心で覆い尽くし、劇場内の人間関係も切り裂いたのです。

ティーティエンが去った後、短期間の支配人だったのはクルト・パルム、その後エルンスト・レガールの途中から、ドイツ民主共和国が建国されました。その時代に、マックス・ブルクハルトそしてハンス・ピシュナーが支配人となって、シュターツオーパーの舵取りをしました。レガールの支配人時代には確固たる指揮者を欠いていましたが、ブルクハルトにはフランツ・コンヴィチュニー、ピシュナーにはオトマール・スイトナーがいました。

私たちはコンヴィチュニーとスイトナーの名前と彼らが創る音楽に親しんでいますが、支配人のブルクハルトとピシュナーが何をしたかについては疎いところがあります。ブルクハルトの時代に、指揮者ホルスト・シュタインが、東西ドイツの狭間で悩みに悩み、その挙句に亡命したという本書の記述に出会い驚いたくらいです。またルース・ベルクハウスやデッサウの仕事のこともよく知りませんでしたし、支える側から見た裏側のことは、言われるまで分からないものです。

ティーティエン、レガール、ブルクハルト、ピシュナーという支配人、そして演出家、さらに作曲家に照明を当てたのがアスターさんでした。この点こそが本書の大きな魅力であり、私がなんとしても翻訳をして、皆さんへお知らせしたいと願ったことなのです。(続く)

(2023年12月27日)

TOPへ

1989年までベルリンのシュターツオーパーは、40年近くドイツ民主共和国の権力下にあって、職員による職務上の著作、つまり部内出版物を数多く世に送り出してきました。

本書の参考文献に挙げられている部内出版物は、シュターツオーパーの検閲のもとで、シュターツオーパーの優れた上演を挙げていて、それは一読に値します。しかし、なぜその演目を取り上げ、なぜそのように取り上げられているのかを慎重に見極める必要があります。なぜなら、書かれない、あるいは敢えて触れられないシュターツオーパーの側面もあるからです。

例えば、ライプチヒのヨアヒム・ヘルツやバイロイトのパトリス・シェローの『ニーベルングの指輪』に対抗してシュターツオーパーが打ち出した同作の演出は、初めはルース・ベルクハウスに委ねられました。しかし彼女が演出した同楽劇の序夜『ラインの黄金』は3回上演されただけで、それ以降の『ワルキューレ』以下を彼女が演出することはありませんでした。結局、シュターツオーパーは『ラインの黄金』以降の3作品を彼女に演出させず、シュターツオーパーとして『ニーベルングの指輪』はレパートリーとして持たないと決めたにもかかわらず、そのことに部内出版物では触れていません。

部内出版物は、時の支配人あるいは支配人から委嘱を受けた演劇制作部長等によって書かれますが、いつの時代であっても、書かれない面があることを想定して読まなければなりません。

アスターさんは、本書の中で、何故書かれなかったかの理由を明らかにしていません。書かれなかった理由は読み手の解釈に委ねることにしているようです。

彼は1978年カナダ生まれで、実は私の息子よりも若く、私の一つ後の世代に属しますが、1990年代後半からはカナダだけでなくヨーロッパ各地の歌劇場で経験を積んだようです。

彼は1978年カナダ生まれで、実は私の息子よりも若く、私の一つ後の世代に属しますが、1990年代後半からはカナダだけでなくヨーロッパ各地の歌劇場で経験を積んだようです。

しかしウィーンの国立歌劇場、ロンドンのコヴェントガーデンにあるオペラハウス、パリのオペラ座、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場ではなく、なぜベルリンのシュターツオーパーについて著作を著すことにしたのでしょうか。

これは推測の域を出ませんが、ベルリンのシュターツオーパーには、他の劇場と一味違った一貫した演目、統一性のある公演予定表があったからでないでしょうか。

シュターツオーパーの公演予定表は、次のような観点などから構成されています。

① 常に新陳代謝を考え、新しい演目が並ぶようにする。

② 過去の傑出した演出は、時代を超えてレパートリーに残す(例えばルース・ベルクハウス演出『セヴィリアの理髪師』)。

③ オペラ愛好家が求める作品への要望を満たしつつ、演奏機会の少ない作品に光を当てる(例えば『皇帝の花嫁』)。

④ 複数年にわたる企画も併せて計画する(例えばワーグナーの10作品)。

⑤ プレミエの指揮は音楽総監督が行う。

⑥ レパートリーは副指揮者を含めこれからの指揮者に指揮する機会を与える。

⑦ 18世紀(除モーツアルト)とそれ以前のオペラは、専門とする指揮者と演奏家に任せる。

世界を見渡してみると、どこの歌劇場も公演予定表を組み立てることには全力を投じています。それが歌劇場の存続する生命線だからです。しかし①から⑦のような様々の観点などから綿密に計画された全てを、シュターツオーパーのように30年も継続的に行っているところはありません。

アスターさんが各地の歌劇場巡りをした時期を考え合わせると、支配人と音楽総監督の考えがシュターツオーパーの公演予定表に反映されていた一つの黄金時代であった言って過言ではありません。 彼は2000年代の初めからシュターツオーパーに出入りするのを許され、著者紹介にあるように2009年11月15日にはシュターツオーパーの歴史について講演をするまでになりました。その内容次第では出入りを禁止することもできたのに、シュターツオーパーはそうしませんでした。

彼は2000年代の初めからシュターツオーパーに出入りするのを許され、著者紹介にあるように2009年11月15日にはシュターツオーパーの歴史について講演をするまでになりました。その内容次第では出入りを禁止することもできたのに、シュターツオーパーはそうしませんでした。

彼は、2007年にベルリン・フィルハーモニー管弦楽団とナチスとの関わりを調べた初の著作『国家オーケストラ ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の1933-45年』(邦題『第三帝国のオーケストラ』)を公刊し、そして満を持して、2017年に本書の原書を出版しました。公文書館、シュターツオーパー史料室、個人文庫などで格闘し、出版に当たってはジードラー社との紆余曲折を経て、初めて本書として結実したのです。シュターツオーパーの100年の歴史を明らかにするには、俯瞰的観点と10年という歳月が必要だったのです。

本書がこのように世に出ることになった要因は案外簡単なところにあったかもしれません。彼の持っている対象への深い愛情や溢れる情熱、それを理解し、彼を信用して10年という長きにわたって出入りを許可したシュターツオーパーの懐の深さ、そしてその恩に報いる気持ちが彼にあったからでしょう。(続く)

(2024年1月12日)

TOPへ

これらの章扉には、各章のタイトルと別に、9つのオペラから引用されたそれぞれの歌詞と作曲者・作詞者が表示されています。

第1章 シュターツオーパー ―― 革命の展示窓

第1章 シュターツオーパー ―― 革命の展示窓

時というものは不思議なものなの(『薔薇の騎士』第1幕より)

(リヒャルト・シュトラウス曲、フーゴー・フォン・ホフマンスタール詞)

第2章 共和主義の歌劇場

親方にはならないで幸せになりたい

(『ニュルンベルクのマイスタージンガー』第3幕より)

(リヒャルト・ワーグナー曲と詞)

第3章 ワイマール共和国の実験歌劇場

俺たち貧乏人は(『ヴォツェック』第1幕より)

(アルバン・ベルク曲と詞)

第4章 足並みを揃えた歌劇場

悪魔め、鬼め(『リゴレット』第2幕より)

(ジュゼッペ・ヴェルディ曲、フランチェスコ・マリア・ピアーヴェ詞)

第5章 ウンター・デン・リンデンのマクシミリアン・サーカス

嫉妬に駆られて親友の私を裏切り(『トリスタンとイゾルデ』第2幕より)

(リヒャルト・ワーグナー曲と詞)

第6章 シュターツオーパー ―― 表看板と生き残りの狭間で

復讐の呪いが私の編んだ網を蝕む(『神々の黄昏』プロローグより)

(リヒャルト・ワーグナー曲と詞)

第7章 戦後ベルリンの歌劇場

通りすぎたり行ったり来たり(『カルメン』第1幕より)

(ジョルジュ・ビゼー曲、アンリ・メイヤックとルドヴィク・アレヴィ詞)

第8章 分断都市の国民歌劇場

虹は黙って静かに下界を眺め 昔の日々を映し出す(『フィデリオ』第1幕より)

(ベートーヴェン曲、J.F.v.ゾンライトナーとS.v.ブロイニングとG.F.トライチュケ詞)

第9章 鉄のカーテンの背後で

民衆の道が力強く切り開かれた(『ボリス・ゴドゥノフ』第4幕より)

(モデスト・ムソルグスキー曲と詞)

例えば、第5章の内容と引用されているオペラの歌詞の関係を見てみましょう。

第5章は、カラヤンが、ナチ時代にルドルフ・フェッダーの支援を受け、支配人ティーティエンも加担し、新聞記事「カラヤンの奇蹟」が掲載されるなどの権謀術数によって、シュターツオーパーの音楽総監督に上り詰めたものの、結局はナチ時代末期にイタリアに逃れざるを得なかったことが書かれています。

この内容に最も相応しい歌詞をアスターさんは考え、ワーグナー作曲『トリスタンとイゾルデ』第2幕の言葉を選択したのです。

それは、『トリスタンとイゾルデ』第2幕の、政略結婚を強いられた王妃イゾルデとトリスタンの逢い引きの現場を王に見せる手引きをした親友のメロート(密かにイゾルデに思いを寄せていた)に、トリスタンが言い放つ言葉「嫉妬に駆られて親友の私を裏切り」という歌詞でした。それは、この章でカラヤンに裏切られるティーティエンを思い起こすのに最もふさわしい歌詞でした。

また第7章で引用されたオペラの歌詞は「通り過ぎたり行ったり来たり」です。

第7章は、ベルリンに進駐したソ連軍がティーティエンを一度は全オペラハウスの責任者にしたにもかかわらず、ナチスに協力したという嫌疑で罷免します。後任の支配人エルンスト・レガールはシュターツオーパーの復活に努力していましたが、やがて社会主義政権が確立され、一地方自治体の管轄下にあったシュターツオーパーは国立の施設となります。レガールが抱いていたドイツ統一の望みは断たれ、東にソ連に支援された国家、西に戦勝4カ国に支援された国家が創設されました。統一に逆行する歴史は、ソ連とアメリカの駆け引きにより分断されるドイツの姿を描いて余すところがありません。

それに相応しいとアスターさんが考えた歌詞は、ビゼー『カルメン』第1幕の言葉でした。

『カルメン』は幕が開くと、そこはスペイン南部の都市セヴィリアです。カルメンらの女工が働くタバコ工場と竜騎兵伍長のドン・ホセらのいる衛兵詰所の舞台装置があります。そこで兵隊たちはなんの希望ももたず、ただ「通り過ぎたり行ったり来たり」する通行人を見ているのです。「通り過ぎたり行ったり来たり」という歌詞は、その時代のドイツを表すのにまさにピッタリでした。

二つの例を挙げましたが、このように各章の内容に相応しい歌詞を当意即妙に選び出すには、すべてのオペラの筋書きと内容を知悉していなければできることではありません。オペラを一つ観るだけでもゆうに3時間はかかります。場合によってはオペラ史の知識も必要となります。アスターさんには、各章の内容に相応しい歌詞をオペラの中から選び出してくる十分すぎるほどの知識の蓄積とセンスがありました。

ちなみに原書の目次では、オペラの歌詞が第1章から第9章までのタイトルになっています。しかし、訳書では、わかりにくいので、原書の副題を各章のタイトルにしました。その代り、省略されたオペラの歌詞は、各章扉で、それと分かるように配置しました。

ちなみに原書の目次では、オペラの歌詞が第1章から第9章までのタイトルになっています。しかし、訳書では、わかりにくいので、原書の副題を各章のタイトルにしました。その代り、省略されたオペラの歌詞は、各章扉で、それと分かるように配置しました。

例)原書

第5章 嫉妬に駆られて親友の私を裏切り

ウンター・デン・リンデンのマクシミリアン・サーカス

訳書

第5章 ウンター・デン・リンデンのマクシミリアン・サーカス

原書から訳書となる過程で他にもそれと似た箇所があり、例えば書名に通称を用いること、註を一部省略することがそれに属します。また、日本の読者の便宜をはかるため、本書関連地図として新たにベルリンの市街図を画き起こし、歌劇場用語の解説も加えました。横のものを縦にするにはそういう決断が必要でした。

最後になりますが、僭越ながら日本語訳を果たすことでアスターさんの力になっているとすれば、訳者の望外の喜びとするところです。

(2024年1月26日)

TOPへ

トーマス・ズィントゥル監督は映像『クラシック音楽と冷戦』(©2009)を作る際に、アスターさんと同様に、社会主義の政治と音楽との関わりを映像の軸にしました。映像の副題が『ドイツ民主共和国における音楽家たち』であることからもそのことが推測できます。

映像『クラシック音楽と冷戦』は、日本では2012年にDVDが発売されました。

映像『クラシック音楽と冷戦』は、日本では2012年にDVDが発売されました。

この映像が作成され、日本で発売された時点では、アスターさんの原書はまだ出版されていませんでした。私は、原書を読む前に一度、翻訳完成後にもう一度映像を見ました。同じ映像を見たにもかかわらず、インタビューを受けたシュターツオーパーの人たちがまるで別人に見えました。それは、アスターさんの原書を翻訳したことで、一人ひとりがなぜそういう発言をするのかが理解でき、彼らの発言に、背景や環境とその人の歴史が見えてきたからでしょう。

映像『クラシック音楽と冷戦』は、全体がインタビュー形式で構成されています。インタビューの登場人物は、存命の人々の中から厳選され、ドイツ民主共和国が崩壊してから数十年後の21世紀初めに作成されました。

インタビューをされた人には、東ドイツだけでなく西ドイツの人も含まれていますが、ここでは、特に東ドイツにあったベルリンのシュターツオーパー関係者に焦点を当ててみましょう。

西ドイツの元首相ヘルムート・シュミット(1918-2015)のインタビューの後に続いて、元劇場支配人だったハンス・ピシュナー(1914-2016)とギュンター・リムクス(1928-2015)が登場します。2人は、1963年から東ドイツ時代のシュターツオーパー(ドイツ国立歌劇場)で、合わせて30年近くにわたり支配人でした。ピシュナーの前任者マックス・ブルクハルト(1893-1977)は、映像作成時点では既に故人で、インタビューは不可能でした。

ピシュナーは東ドイツでは頂点まで上り詰めた人物で、シュターツオーパーの支配人をリムクスに譲った後も出世を続けました。戦後2週間も経たない時に、占領軍ソ連の援助のもとティタニアパラストで開かれたレオ・ボルヒャルト指揮のベルリン・フィルの演奏会のことをよく覚えていると、彼は映像の中で語っています。その後、彼は、十二音音楽や抽象画は形式主義であると非難されて禁止されたこと、社会主義に基づく独自の文化を創り出さねばならなかったこと、あるいは藝術家代理人(エージェント)は文化省の管轄下にあり国外公演を一手に取り仕切っていたことなどを語っています。

リムクスは、前任者ピシュナーとは違い、一貫して国家公務員で、演劇制作部員(ドラマトゥルク)から主任を経て内部昇進し、支配人に上り詰めました。彼と上司のピシュナーとの間には確執がありました。リムクスは、25年間にわたって国家公安省(シュタージ)の勤勉な非公式協力者でもありました。暗号名は「ハンス・ザックス」でした。あろうことか、ワーグナー作曲『ニュルンベルクのマイスタージンガー』の主人公の名前です。社会主義国でワーグナーは禁句のはずなのに、シュタージにどういう意図があったのでしょう。シュターツオーパーの支配人に昇任する前に非公式協力者を辞めたとアスターさんは言っていますが、彼とシュタージとの深い関係は壁崩壊まで続いたと推測できます。

映像のインタビューでの彼の発言は次のようなものでした。([ ]は『ベルリン国立歌劇場と激動の20世紀』の記述、あるいはリムクスの発言を解釈した補記です)。

ことを理由に彼は辞職しました[代わりの碑文は「ドイツ国立歌劇場」です]。

ことを理由に彼は辞職しました[代わりの碑文は「ドイツ国立歌劇場」です]。

[1961年の壁建設により西ベルリンに住んでいた構成員が大量に辞めたので]シュターツオーパーはドレスデンやワイマール、ハレ、ライプチヒといった東ドイツ国内の声楽と器楽の演奏家また技術者などを大量に採用しました[その時に採用された新たな人々が半分近くを占めました] 。

[コーミッシェ・オーパーはシュターツオーパーからすると目障りだったのですが]シュターツオーパーで活躍したテオ・アダムやペーター・シュライヤーはいくら高額のギャラを提示されてもヴァルター・フェルゼンシュタインのコーミッシェ・オーパーには出演しませんでした。

[ウルブリヒトの後任の]国家主席ホーネッカーは、新路線によって自由化しようとしたのですが、それを期待した人は裏切られました。藝術家は国家の威信や情宣活動と不可分であり、外交成果をあげるため宣伝塔として国に使われただけでした。

[東ドイツを出て外国で客演した際に誰かが亡命すると支配人は事情を訊かれます。]音楽家は刻苦勉励ののちに例えばシュターツオーパーに採用されます。亡命ではなくこの国に引き留めておくことが私たち支配人の任務でした。

【写真】碑文DEUTSCHE STAATOPERは、かつての碑文FRIDERICUS REX APOLLONI ET MUSISに代わり取り付けられた。

□リムクスは、過去にはシュタージの非公式協力者として誠実に義務を果たし、最後は再統一までシュターツオーパーの支配人となってドイツ民主共和国に一生を捧げ、東ドイツでの仕事を肯定的に捉えていたことが、インタビューからわかります。

□この歴史的証言者の肉声を聞くと、後世の私は感動すら覚えました。リムクスがズィントゥル監督の望みに応えてインタビューに登場したのも、彼は東ドイツで生きたことに誇りを持っていると思われたからです。

(2024年2月14日)

TOPへ

映像では、オペラ演出もするテレビ・ディレクターのゲオルグ・ミールケが第二次世界大戦後すぐにソ連軍が入ってきたドイツの社会状況を、作曲家ジークフリート・マッテスが藝術を含むその後の時代を説明しています。

指揮者ではヴォルフ=ディーター・ハウシルト、クルト・マズア、ハンス=ヨアヒム・ロッチュ、聖歌隊の合唱指揮者では聖トーマス教会合唱団藝術監督のゲオルグ・フリードリヒ・ビラー、ドレスデン聖十字架合唱団藝術監督のローデリヒ・クライレがインタビューに登場しています。

特にロッチュのインタビューでは、シュタージに協力を求められて震え上がったが、否応なく協力せざるを得なかったという発言がありました。シュタージを通じての国家への協力であり、それも単なる協力でないことがわかっていても同意したのには、彼の性格と深い関わりがあったと思われます。次で述べるように、シュライヤーがそのことについてインタビューで触れています。

歌手兼指揮者ペーター・シュライヤーは、第2回でも取り上げましたから覚えておられるでしょうが、インタビューにいろいろ答えています。ここで注目したいのは二つです。

一つは、ベルリンの壁の存在は積極的に評価できる部分もあったという発言です。ドレスデンの歌手である彼がベルリンのシュターツオーパーに呼ばれたのは壁ができてからのことでした。壁が建設されてから、西ベルリンに住んでいた多くの人が辞めて空席となった部署へ、シュライヤーを含む才能のある歌い手、楽器奏者そして技術者などの人々が、国中からシュターツオーパーへ集められたということを言っていると思われます。

もう一つは、シュタージとのつきあい方には性格や人格が深く関係しているのではないかと考えている発言です。ドレスデンの聖十字架合唱団藝術監督で指揮者だったハンス=ヨアヒム・ロッチュがシュタージに協力を求められて断れなかったのは、生来彼が嫌とは言えない性格だったからではないかと彼は言っています。

バス・バリトン歌手ジークフリート・ローレンツ(1945- )はベルリン国立歌劇場で活躍し、東のフィッシャー=ディースカウと称されるほど才能ある歌手でした。彼は、藝術家代理人(エージェント)が藝術家の成功をどのように認めるかのランクによって手数料率を任意に変えたと言っています。また、外国公演には常に東側から西側への亡命行為がないように藝術家代理人の監視があったそうです。外国公演は亡命を計画している藝術家にとって大きな好機だったからです。

印象的だったのがカウンターテナー歌手として西側でもよく知られたヨッヘン・コヴァルスキー(1954- )の発言です。

1989年の壁崩壊の少し前10月7日に、彼は、シュプレー川に面する共和国宮殿(その後取り壊されベルリン城が復元された)に招かれました。窓の中では、東ドイツの誕生40周年の祝宴が開かれていたにもかかわらず、窓の外では、東ドイツを否定するデモ隊のシュプレヒコールが繰り返されていました。彼は、身の危険を感じたと言っています。コヴァルスキーのその日の状況を話す内容には緊張感があり、臨場感に溢れたものでした。

シュターツカペレ・ベルリンのチェロ奏者ローランド・クンツエは、シュタージから非公式協力者にならないかと勧誘され、それを機に亡命を決意したと述べています。

ジャーナリストのブルクハルト・ラウクヴィッツも登場し、演奏旅行のたびに音楽家たちなどから亡命者が出て、東側は屈辱を味わうばかりで、亡命をさせず必ず帰国させるため監視が常に行なわれていたと証言しています。

レコード会社の重役も多くの人たちが出演しています。国策で作られたレコード会社「エテルナ」の初めてのLPレコードは、アルコール中毒症のフランツ・コンヴィチュニー(1901-1962)が指揮し、シュターツカペレ・ドレスデン演奏によるベートーヴェン作曲交響曲第3番『英雄』でした。東ドイツの人々は国外へ出られなかったので、その録音は貴重だったのでしょう。売れ行きは国内で爆発的に大きかったそうです。また東側のエテルナや西側のドイツ・グラモフォンに勤めていた当時の重役たちはインタビューで様々な発言をしています。中でも「共同制作」という彼らの合意には、強い印象を与えられました。当時は東ドイツと西ドイツの緊張関係がありました。彼らは、異なる原理の中で、それぞれの社会の利益に動かされ、「共同制作」という合意に達しました。東ドイツが崩壊したその後の時代には、彼らの努力がその場では有効だったと判明しました。彼らの発言は歴史的証言でした。

映像の最後に登場するのが、ドイツ民主共和国建国40周年記念に『フィデリオ』をドレスデンで上演した支配人ロルフ・ヴォルラート(1938-2022)と首席演出家クリスティーネ・ミーリッツ(1949- )です。

ベートーヴェン作曲オペラ『フィデリオ』は、時が18世紀、所がスペインのセヴィリアにある国事犯監獄です。主役のレオノーラが同監獄に幽閉されている夫フロレスタンを救い出すため男性に変装し て潜り込み、大臣ドン・フェルナンドの協力を得て、無事夫を救い出すという筋書きです。

て潜り込み、大臣ドン・フェルナンドの協力を得て、無事夫を救い出すという筋書きです。

ト書きではそうなっていますが、時は20世紀、所は社会主義国の収容所へとミーリッツは読み替えました。レオノーラとフロレスタンの夫婦、大臣ドン・フェルナンドが登場するという設定はそのままに、しかし四角張った箱のような監視塔、高い塀とその上の有刺鉄線、煌々とした照明、お仕着せの帽子と看守服、囚人服などの舞台装置・衣装は変えられました。社会主義国は、聴衆の祖国であるドイツ民主共和国だったかも知れません。幕切れは、圧政に声を挙げて抗議する囚人そして看守を含む人々の合唱でした。

【写真】Fidelio / Beethoven. Semperoper Dresden, Spielzeit 2014/15.

『フィデリオ』を演出したミーリッツは、1989年10月7日のプレミエが合唱で幕を閉じると、聴衆の嗚咽がしばらくの間止まなかったと言っています。

2014年10月16日にミーリッツ演出126回目の『フィデリオ』公演を私が観た時でさえ、感銘を受け涙腺が緩んだくらいですから、東ドイツに統治されていたドレスデンでの当時の反響は、想像を超えるほど大きかったであろうと想像されます。

【写真】(左)ドレスデンのゼンパー・オーパー外観。/(右)同ゼンパー・オーパー内観。『フィデリオ』126回目公演の開演12分前。

【写真】(左)ドレスデンのゼンパー・オーパー外観。/(右)同ゼンパー・オーパー内観。『フィデリオ』126回目公演の開演12分前。

ヴォルラートは「オペラが社会や世の中を動かしたのは初めてのことだった」と言っています。『フィデリオ』プレミエの後、ベルリンの壁が翌月11月9日に崩壊し、シュタージが翌年12月に解体される運命にあったとはいえ、ドレスデン・シュターツオーパーは、公演予定表によくぞミーリッツ演出の『フィデリオ』を載せ上演したものです。

(2024年2月28日)

TOPへ

私は、1980年から81年にかけてドイツ学術交流会DAADの支援を受けて西ドイツで音楽図書館学の長期研修をしました。まずシュトゥットガルト図書館学校の音楽図書館学講座に半年間通い、同時にヴユルテンベルク州立図書館音楽部門で音楽資料の研修をしました。その後ミュンヘンのバイエルン州立図書館音楽部門では、5ヶ月間手書き楽譜の研修をしました。印刷楽譜の記録法とは異なり手書き楽譜には特別の研修が必要なのです。

ミュンヘンにいる間に1ヶ月だけ西ベルリンへも行きました。西ベルリンでは、フランクフルト・アム・マインに本館があるドイツ図書館の音楽部門ドイツ音楽アルヒーフでコンピュータを使った全国書誌の音楽篇(楽譜と音楽録音資料)の編集作成の仕事を行いました(『ベルリン国立歌劇場と激動の二十世紀』ではアルヒーフを公文書館、文書館、史料室、文庫としましたが、ここではカタカナ形です)。全国書誌とは、一国内あるいは一言語圏での出版物の網羅的な記録のことです。日本でいえば、国立国会図書館編の『全国書誌データ』です(『日本全国書誌』を改称)。

本書の訳者あとがきに書いたように、『イドメネオ』と『フィガロの結婚』そして『サロメ』をシュターツオーパーで観たのはその間のことです。同じく東ベルリンにあるコーミッシェ・オーパーにも行き、そこではカルル・ミレッカー作曲の『乞食学生』を観ています。

当時西ベルリンから東ベルリンに行くには環状の高架鉄道S-Bahnに乗り、フリードリヒ通り駅でしか降りることができず、加えて25マルクを1対1で強制的に東の通貨に換えさせられました。1981年当時でも貨幣価値は西と東とで相当な格差がありました(アスターさんは、10倍に達したので、1対1は虚構に近かったと言っています)。東ベルリンでは「西のマルク(ドル?)を持っていないか?」と通りすがりの男に声をかけられました。それはシュタージの罠かも知れず、即座に断りました。1ヶ月の間に少なくとも4回、西ベルリンから東ベルリンに通ったので、その意味では私は単なる旅行者ではなかったと思います。

有名なシーメンスのヴィラはベルリンに3つあり、その1つがベルリンの中央部南のランクヴィッツ駅から西方のゲルトナー通りにあります。音楽愛好家で指揮もしたヴェルナー・フェルディナンド・フォン・シーメンス(1885-1937)は、小編成のオーケストラ演奏会を行うことのできる大きな部屋があったので、1925年にコレンス領主館を買い取る際の決め手としたのかもしれません。そのヴィラの別の部屋にドイツ音楽アルヒーフが入っていました。1981年はまだ冷戦が真っ盛りで、一つの施設がひとたび西ベルリンに置かれると、東ベルリンへの対抗上、その施設が西ベルリンから撤退することはありませんでした。ドイツ音楽アルヒーフがシーメンス・ヴィラにあり続けたのも政治的要素が強かったかもしれません。ちなみにシーメンスは1847年にベルリンで電信機器の会社として創業され、今日ではミュンヘンに本社があり、電子機器、情報産業、医療機器、電車産業などの大企業として全世界に名を知られています。

【写真】(左)シーメンス・ヴィラ南外観と筆者、1981年9月23日撮影。/(右)同ヴィラ北外観、2012年3月15日撮影。

【写真】(左)シーメンス・ヴィラ南外観と筆者、1981年9月23日撮影。/(右)同ヴィラ北外観、2012年3月15日撮影。

シーメンス・ヴィラの大きな部屋で、ダニエル・バレンボイム指揮・ピアノ、ベルリン・フィルハーモニー演奏でモーツァルトの後期ピアノ協奏曲8曲が、1986年11月から録画(録音)されました。協奏曲集だというのに当初は演出家ジャン=ピエール・ポネルがDVDの監修者として招かれました。バレンボイムはバイロイトの『トリスタンとイゾルデ』で5年前にポネルと知り合っていました。残念なことにポネルは、8曲のうち第21番ハ長調K467だけを撮ったところで急逝しました。そのため一度は頓挫しかかったプロジェクトでしたが、1989年1月に撮り終えその後発売されました。この協奏曲集のDVDを見ると第21番と他の7曲のカメラワークの違いは歴然としていて、バレンボイムが演出家を入れたかった理由が分かるような気がします。

ドイツ再統一は、当然ながら図書館界にも影響を及ぼしました。ドイツ音楽アルヒーフも例外ではありません。フランクフルト・アム・マインに1946年に創立されたドイツ図書館Deutsche Biblothekと、第二次世界大戦の前からライプチヒにあったドイツ図書館Deutsche Büchereiの2つは、再統一後にドイツ国民図書館Deutsche Nationalbibliothekとなりました。そこで、シーメンス・ヴィラにあったドイツ音楽アルヒーフは、2010年にライプチヒへ引っ越してドイツ国民図書館ライプチヒの下部組織となり、元々あった音楽部門に吸収されました。組織改変を経てドイツ音楽アルヒーフという名称の部門は、現在もあります。

そのURLです(ドイツ語または英語):https://www.dnb.de/DE/Ueber-uns/DMA/dma_node.html

シーメンス・ヴィラを訪問したその足で、私はベルリンのノルマンネン通りにあるシュタージ博物館を訪ねました。2012年3月15日のことです。シュタージが解体されてから22年になり、シュタージ時代の建物をそのまま使った外観は立派でした。

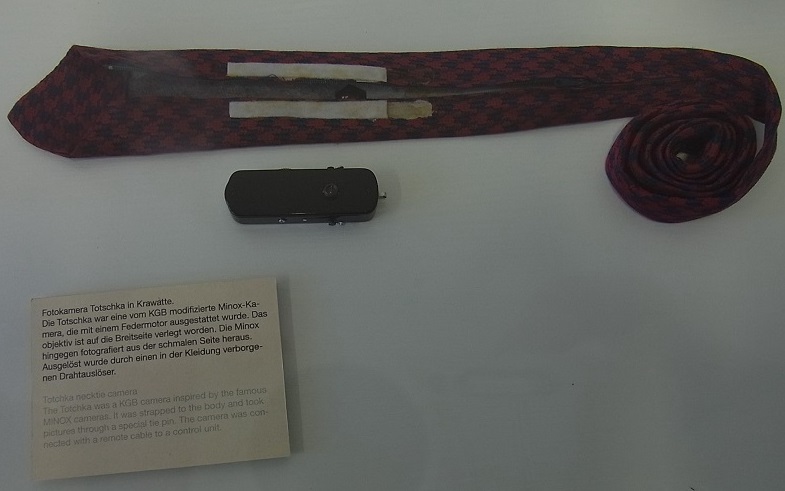

博物館には、シュタージがどのような細工をして情報収集していたかが如実にわかるような道具が多数展示されていました。例えば、隠し撮りする装置を裏に入れたネクタイ、あるいは上着のポケットのマイクロ録音機が腕時計のリューズとコードで繋がり文字盤にマイク機能のある一見普通の時計、また隠し録音用のアタッシュケース等々。シュタージは、そうまでして手に入れた情報にどのような価値を見出していたのでしょうか。その社会機構そのものにも暗澹としたのを覚えています。

【写真】(左)シュタージ博物館(中央の建物)と正面玄関。/(右)同展示の一例。ネクタイの裏に隠し撮り装置。

【写真】(左)シュタージ博物館(中央の建物)と正面玄関。/(右)同展示の一例。ネクタイの裏に隠し撮り装置。

シュタージ博物館を訪問したことには、見学の他にもう一つ目的がありました。それは、シュタージ廃止後にシュタージが集めた人物情報を調査してもらえる体制があるのを知っていたので、私が調査対象となっていたかどうかを調べてもらうことです。

博物館から外に出て別の入口から入り(上左写真の右の建物の右奥)、調査を依頼しました。そして「1981年に東ベルリンを訪ねた際の私の人物資料がシュタージにあるのではないか」という趣旨を所定の用紙に記入しました。

シュタージ博物館は、図書館でよく見られるカード目録と同じような目録の人物資料を、展示等とは別の場所に保管しています。目録カードの枚数は3900万枚に達します。ちなみに1989年の人口統計によると、西ドイツの6220万人に対し東ドイツは1643万人でした。東ドイツ国民の2倍以上のカード枚数です。5ヶ月後に「ベルリン本部のカード目録には貴殿の人物資料はありませんでした」という回答がありました。

回答を受けて驚いたのは、その時点でも破棄・焼却されずに目録が現存するということ、調査自体が公的事業として行われているということでした。その時、全てを水に流す日本と異なるドイツの在り方を、身をもって知りました。

アスターさんは2007年に完成したエンリケ・サンチェス・ランシュ監督の映像『帝国オーケストラ』に監修者として参加しましたが、この映像『クラシック音楽と冷戦』が世に出た2009年(日本語字幕付きは2012年)には本書はまだ執筆中でした。映像は、トーマス・ズィントゥル氏による東ドイツの捉え方であり、アスターさんの著作がなくともそれなりの感銘を与えたと思われます。しかし最初に述べたように、ただ単に通り一遍の映像だったかもしれません。

いま私たちは、映像と書籍の2つの資料に接することができます。アスターさんの『ベルリン国立歌劇場と激動の20世紀』を読むと『クラシック音楽と冷戦』がさらに深く理解されるのではないでしょうか。(2024年3月14日)

TOPへ

遠山音楽図書館の話の前に、まず少しだけ日本の音楽図書館の歴史に触れておきます。

第二次世界大戦が終わり、世の中が落ち着きを取り戻して、1950年代中頃に始まった日本の高度経済成長期の30年も前に、専門の音楽図書館がありました。大正14年(1925年)に発足したいわゆる南葵音楽図書館です。徳川家の第16代当主徳川頼貞(1892‐1954)が設立者です。名称にある南葵とは、南にある紀州徳川家という意味です。南葵音楽図書館は、所蔵内容はもちろん研究者に広く公開しているといる点でも、先進的な存在でした。しかし創設されて7年後に事情により閉鎖されました。その後再開されましたが、経営主体が転々とし紆余曲折を経て現在は、和歌山県立図書館南葵音楽文庫として公開されています。

第二次世界大戦の敗戦後に日本でも国立国会図書館が発足しました。モデルはアメリカの議会図書館Library of Congressです。納本制度により音楽関係資料が納本されても国会図書館には音楽の専門性を持った図書館員はいないので、音楽図書館としての機能を持つことは難しかったと思われます。

世界の最先端技術あるいは藝術等を取り入れるため、高度経済成長期に日本人は外の世界へ、海外へと出かけていきました。その中にクラシック音楽の演奏家と学者も数多くいました。

在野の研究者だった遠山一行(1922‐2014)に、音楽図書館を作ろうという構想が生まれたのは1950年代末のことでした。1962年にまず遠山音楽財団を創設して、図書・楽譜・録音資料などの資料集めをし、その附属図書室を東京都渋谷区広尾に開室したのは1966年のことです。創設者遠山一行の構想に与って力が大きかったのが、旧知の平島正郎(1926‐2009)と皆川達夫(1927‐2020)でした。3人ともに東京大学文学部美学美術史学科の卒業生であり、高度経済成長期の少し前あるいはその只中で留学経験を持っていました。彼らは、それぞれの留学先で音楽資料を調べるに当って、国立または州立の公共図書館あるいは大学附属の図書館なしに研究はできないことを身に沁みて感じていました。

1960年代の日本の音楽図書館はどういうものだったでしょうか。まず、南葵音楽図書館は再開されていました。また、上野にある東京文化会館音楽資料室(東京文化会館4階)は、1961年に地方自治体東京都の施設として開館し、一般に広く利用されてきました。東京藝術大学附属図書館は、美術学校と音楽学校が統合された1949年から主に所属員のために存在していました。国立音楽大学、武蔵野音楽大学、桐朋学園大学、東京音楽大学、大阪音楽大学、エリザベト音楽大学など私立音楽大学の図書館は、外部の研究者の利用を引き受けつつも基本的には所属員のためにサービスを提供していました。それらの音楽図書館は1960年代以降には充実した所蔵資料、音楽研究を支える力を持ってきました。

しかし遠山一行はもちろんのこと平島正郎(当時桐朋学園大学教授)と皆川達夫(立教大学教授)は、自らの経験もあり、それらの図書館と研究者が対象としない資料集めに奔走しました。彼らは、それらの資料がやがて図書館に納められ、すべての人たちに広く利用されることを知っていたからです。日本での出版物あるいは日本語の資料はまだ不十分で、資料とすべきはヨーロッパ諸語あるいは英語の文献と楽譜や録音資料等でした。それらの資料がこれから日本の将来を担う音楽研究のために必要であるという清新な精神がそこにあったと思われます。

遠山音楽財団附属図書室が広尾から西麻布に1969年に引っ越し、遠山氏旧宅を改造して書庫のある「遠山音楽財団附属図書館」となりました。通称遠山音楽図書館。この西麻布の図書館は、もともと個人住宅として建てられていたので、1階と2階そして書庫を合わせて337平方メートルのこじんまりした施設でした。しかし利用者は東京在住の研究者にとどまらず全国的な広がりを見せるようになりました。

私が遠山音楽図書館に就職したのは、引っ越しをして室から館へと改称した1969年から2年後の1971年3月のことでした。もし私が神戸大学法学部を卒業した後に東北大学文学部に学士入学せず、美学美術史学科で恩師平島正郎氏(当時宮城学院女子大学教授、東北大学講師)に出会わず、氏が私に「遠山音楽図書館で働かないか」と声を掛けてくださらなければ、図書館に入ることはなかったでしょう。人生は幾多の偶然の重なりによって動くとはいうものの、それは必然であるかも知れません。

図書館を運営するのは並大抵ではありませんでした。音楽書・楽譜・録音資料のための購入予算、人件費、税金や光熱水費などの経費等々の図書館運営費が必要です。必ずしも潤沢とはいえない資料購入予算でも、年々図書館資料は充実し、遠山音楽図書館の世間における認知度も高まっていきました。それが可能だったのは、遠山一行氏に先代からの経済的蓄積があったこと、そして音楽批評を独立した一分野として確立した彼の社会的影響力があったことによると思われます。

1970年代には、後の日本近代音楽館へと成長する芽が生まれていました。遠山音楽図書館には、日本の近現代音楽の資料として、山田耕筰の自筆楽譜などをはじめ大中寅二、外山國彦、橋本國彦、早坂文雄、深井史郎、水野修孝等の日本人作曲家の資料が数多く受け入れられていました。西洋音楽一辺倒ではなく、日本の郷土音楽資料館として自国の音楽を助成し保存することが以前から考えられていたのです。存命の、あるいは遺族がいらっしゃる日本人作曲家については、自筆楽譜をマイクロフィルムに収めて保存する作業も始められました。国からの補助も文化庁を通じてありました。

しかし二兎追うもの一兎を得ずという諺があるように、私立の施設で、西洋の中世ルネサンス音楽・近現代音楽と日本の近現代音楽の2つを目指すことは徐々に難しくなり、どちらかに専念せざるを得なくなりました。遠山音楽図書館の選択は後者で、前者は開かれた性格を持つ慶應義塾大学に寄贈することが決断されました。慶應義塾大学への寄贈は1985年のことで、西洋音楽以外の日本音楽の施設としての「日本近代音楽館」への改称は1987年に行われました。私は、なんと寄贈資料と一緒に慶應義塾大学へ移りました。資料の寄贈とは別に一人の人間が一緒に移るという問題には、慶應義塾大学と遠山一行との交渉に難しさがあったと想像されます。

寄贈された音楽書・楽譜・LPレコードの資料規模は約23,400点でした。ちなみに慶應義塾大学三田メディアセンター(図書館)の蔵書は約2,290,000冊です(6地区合計で約3,760,000冊。2022年度統計による)。

三田の文学部には美学美術史学科があり、音楽美学も講じられていましたので、三田メディアセンターに設置された「遠山音楽文庫」の発足を機に、音楽分野についても専門図書館の名に値する体制が出来ました。期せずして法律(三田の法学部)、医学(四谷の医学部)、音楽(三田の文学部)という3分野の専門図書館が一私立大学で実現される契機となりました。

1985年から四半世紀後、遠山理事長は日本近代音楽館を永続的な機関が担うのが望ましいと考えられました。慶應義塾大学も候補とされましたが、最終的には明治学院大学への寄贈となり、2010年に日本近代音楽館の資料は全て明治学院大学に収められました。2015年の創立者一周忌には「遠山一行記念日本近代音楽館」となり現在に至っています。

1962年の財団設立から始まり、個人が運営責任を負う遠山音楽図書館と日本近代音楽館が、20世紀の60年代から半世紀にわたって日本に存在したのは稀有なことでした。1985年以降、中世ルネサンス音楽・近現代の西洋音楽については慶應義塾大学三田メディアセンターの遠山音楽文庫が、2010年以降、西洋音楽の手法による日本の音楽については明治学院大学の遠山一行記念日本近代音楽館が存在を続け、後代の人々に門戸を開いています。

(2024年3月28日) TOPへ

アスターさんの最初の著作は、英文原稿をドイツ語に翻訳し『国家オーケストラ ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団と国家社会主義』(Siedler , 2007)として出版されました。英文原稿をドイツ語に翻訳して出版するのは、10年後の2017年に出版されたベルリンのシュターツオーパーを題材にした書籍と同じです。2007年の書籍は8ヶ国語に翻訳され、日本でも『第三帝国のオーケストラ ベルリン・フィルとナチスの影』として訳されています(松永美穂・佐藤英訳、早川書房、2009年。翻訳書表紙は第6回参照)。英語版は2010年にアスターさん自身によって出版され、同書では冒頭のヴォルフ・レペニース執筆部分(日本語版ではp.7-30)がなくなりましたが、日本語訳のある2007年ドイツ語初版と基本的には変わりません。

アスターさんの最初の著作は、英文原稿をドイツ語に翻訳し『国家オーケストラ ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団と国家社会主義』(Siedler , 2007)として出版されました。英文原稿をドイツ語に翻訳して出版するのは、10年後の2017年に出版されたベルリンのシュターツオーパーを題材にした書籍と同じです。2007年の書籍は8ヶ国語に翻訳され、日本でも『第三帝国のオーケストラ ベルリン・フィルとナチスの影』として訳されています(松永美穂・佐藤英訳、早川書房、2009年。翻訳書表紙は第6回参照)。英語版は2010年にアスターさん自身によって出版され、同書では冒頭のヴォルフ・レペニース執筆部分(日本語版ではp.7-30)がなくなりましたが、日本語訳のある2007年ドイツ語初版と基本的には変わりません。

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団が正式にヨゼフ・ゲッベルスの宣伝省の傘下に入ったのは1933年11月1日です。それ以降の変化について、2010年の英語版『国家オーケストラ ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団と国家社会主義』には7項目の要約がありますので(同書p.ix)、以下に訳してみます。

1.ヒトラー政府の宣伝省傘下にあるベルリン・フィルハーモニー管弦楽団はそれまでと組織構造が変ったことについて

2.音楽共同体および政治共同体としてのベルリン・フィルに属していた音楽家たちの横顔

3.宣伝省によりベルリン・フィルの財政条件が変容したことについて

4.宣伝省の目的に沿って開催地と聴衆が決められたことについて

5.演奏曲目の構成には藝術的制約と政治的強制があったことについて(有名あるいは犠牲となった作曲家・指揮者・演奏家も含む)

6.プロパガンダへの奉仕と藝術面の業績との危うい二元性を兼ね合わせた国際的演奏旅行

7.敗戦直後のベルリン・フィルの混乱状況

ベルリン・フィルとナチズムの関わりについて、日本ではごく普通のこととして論じられていますが、英語(とフランス語)を母国語とするカナダ人のこの書が、ドイツ語で世に出た2007年には大きな話題となりました。しかし、西ドイツでそれまでこのことについてあまり問題にされなかったのはどうしてでしょう。推測の域を出ませんが、1954年から35年間ベルリン・フィルの音楽監督だった常任指揮者ヘルベルト・フォン・カラヤンが2度ナチ党々員となった経歴の持ち主であったこと、またドイツの人々とナチズムとの関係が第二次世界大戦後から半世紀近くの間、なぜか西ドイツでは曖昧にされていたという事情、あるいはもう触れたくないという国民感情があるのかもしれません。西ドイツと違い、東ドイツではナチズムとの関わりは「罪アリ」として断罪され、多くの人が追放の憂き目に遭いました。追放された人々、そしてその中の音楽家たちは、地位と自由を求めて西ドイツやアメリカなどへ亡命しました。

ベルリン・フィルとナチズムについて必見の映像は、エンリケ・サンチェス・ランシュ脚本・監督の『国家オーケストラ ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団と第三帝国』(Eikon Media,©2007) 20歳代後半の若きミーシャ・アスターを共同制作者(あるいは監修者)に選びました。この映像は、日本ではタイトル『ベルリン・フィルと第三帝国 ドイツ帝国オーケストラ』として発売されました(なお字幕は日本語ではなく英語をお勧めします)。

20歳代後半の若きミーシャ・アスターを共同制作者(あるいは監修者)に選びました。この映像は、日本ではタイトル『ベルリン・フィルと第三帝国 ドイツ帝国オーケストラ』として発売されました(なお字幕は日本語ではなく英語をお勧めします)。

映像は、全体がインタビューで構成されています。それらのインタビューによって、ドイツには他に多くのオーケストラやオペラハウスがあったのだということに思い至りました。しかし、他にもオーケストラとオペラハウスがあったにもかかわらず、ベルリン・フィルだけがゲッベルスから兵役を免除され演奏を続けたのです。彼の発令した1944年の全面戦争で、他のオーケストラとオペラハウスは解散命令を受け、所属していた楽員は徴兵されたにもかかわらず、ベルリン・フィルだけは解散されることなく敗戦まで演奏を続けることができました。宣伝省の傘下で、ナチ政府の力を誇示するためにベルリン・フィルは利用されたと言っても過言ではないでしょう。

インタビューに登場する音楽家たちは、撮影が行われた2004年には現役を引退して久しく、また高齢でした。一人はハンス・バスティアーン(1911年生)で、1934年に入団したコンサートマスターのヴァイオリン奏者です。もう一人はエーリヒ・ハルトマン(1920年生)で、1943年入団のコントラバス奏者です。ハルトマンは、フィルハーモニーが爆撃された1944年1月29日から30日にかけては、当番だった7人の当直員の一人でした。その爆撃で、1882年から存在したフィルハーモニーは破壊されました。

ベルリン・フィル団員の子女たちも数多く登場しています。第1ヴァイオリン奏者(コンサートマスター)エーリヒ・レーンの息子アンドレアス・レーンなど9名。その9名の中にヴィオラ奏者ヴェルナー・ブーフホルツの息子クリスティアン・ブーフホルツ博士と娘クリスティアーネ・ヴァイスフィンガーがいます。

ヴェルナー・ブーフホルツは、ナチ党々員番号2641027で(ヒトラーによる権力掌握後の1933年5月1日入党)、1936年ニュルンベルク党大会と国際演奏旅行を賛美する文章を残しています。息子は父親とは別の人格であるとはいえ、幼い頃の思い出を語ると肉親の情から離れがたいのか、舌鋒も鈍りがちです。娘は父親のかつての申し開き書などを読み上げ、彼がナチ党と関わったのは形式的だったから非ナチ化されたのだと弁明しています。10年以上の時を経て、アスターさんは、子女たちのインタビューに理解を示しつつも、ベルリン・フィルから退職させられたヴェルナーが1946年秋にベルリンのシュターツオーパーに入団できたのは、ソ連地区で大目に見てもらえるように「政治的色彩を変え」たからだと批判しています(『ベルリン国立歌劇場と激動の20世紀』、p.315)。惻隠の情もなく冷厳に思えるかもしれませんが、それは彼にとって譲ることのできない価値判断でした。

また戦後にベルリン・フィルへ入った楽員の2人もインタビューされています。一人は、1955年入団のヴィオラ奏者のディートリヒ・ゲルハルトです。彼は自分の鮮明な記憶に基づき戦前の何人かの団員について話をしています。もう一人は、ベルリンの壁が建設された1961年に入団した第1ヴァイオリン奏者ヘルムート・シュテルンです。彼はユダヤ人のため、ナチ時代の父母の代から人並み以上の苦労をしてきました。

最後に、コンサートマスターだったハンス・バスティアーンと娘のアンヌマリーが、ベルリン西部のナチ時代に作られたオリンピック村のホールを訪ねる映像が出てきます。そのホールは、当時野戦病院で、ベルリン・フィルが慰問演奏に出かけて傷病兵たちを相手に演奏した場所でした。その頃の余韻を漂わせながら映像は終わります。

原版の書籍と映像は、タイトル『国家オーケストラ』が同じで、副タイトルの後半が『国家社会主義』と『第三帝国』というように違っているだけの、まるで双子のような作品です。アスターさんは、ドイツを1933年から12年にわたって牛耳っていたナチズムについて、書籍では彼の解釈を示し、映像では全体の構成などについてランシュ監督に助言をしています。

ナチ政府は、悪の政権として世に蔓延り、社会全体を巻き込んで突き進んでいったのに対し、戦後の東ドイツ社会主義政権は、過去を否定し、民主主義に基づく善の社会を目指しました。誕生の事由からして2つの体制は異なっていたにもかかわらず、アスターさんは、東ベルリンのシュターツオーパーの義務がナチ支配末期のそれと酷似し、「自由ドイツ労働組合連合文化会議といった組織は、ナチ組織の『歓喜力行団』と不気味なほど似ていた」と分析しています(『ベルリン国立歌劇場と激動の20世紀』、p.317)。

ここで、西ドイツ元首相ヘルムート・シュミットの言った言葉が思い出されます。第8回で取り上げた映像『クラシック音楽と冷戦』での発言です。――「いつの世にも政治状況に無関心で、音楽するだけの藝術家はいた。平穏に音楽するため音楽家によっては入党する人もいた。しかし、いまの時代にそれを批判するのは誤りだ。」

彼はこれを社会主義政権の時代について言ったのですが、その発言は、誰にも関わりのあったドイツのナチズムについても当てはまります。

20世紀中頃のこれら2つの時代には、何が正しくそして何が正しくなかったかという個人の判断はあっても選択肢はなく、日和見主義の人も転向する人もいました。それは、あまりにも辛く哀しい時代であったと、翻訳している過程で考えさせられました。

(2024年4月12日) TOPへ

今回、『ベルリン国立歌劇場と激動の20世紀』を再読後、巡った18劇場の当時のプログラムと上演日の配役表を仔細に見返してみると、いままで見えていなかった20世紀後半のドイツ社会の現実が見えてきました。例えば、演出を含めた配役表からは、東ベルリンのシュターツオーパーが各地の歌劇場になんらかの影響を及ぼしていたのが分かり、音楽を通じて歴史を知るという経験が本書の翻訳を通じてできました。それは、口で言うほど簡単なことではありません。

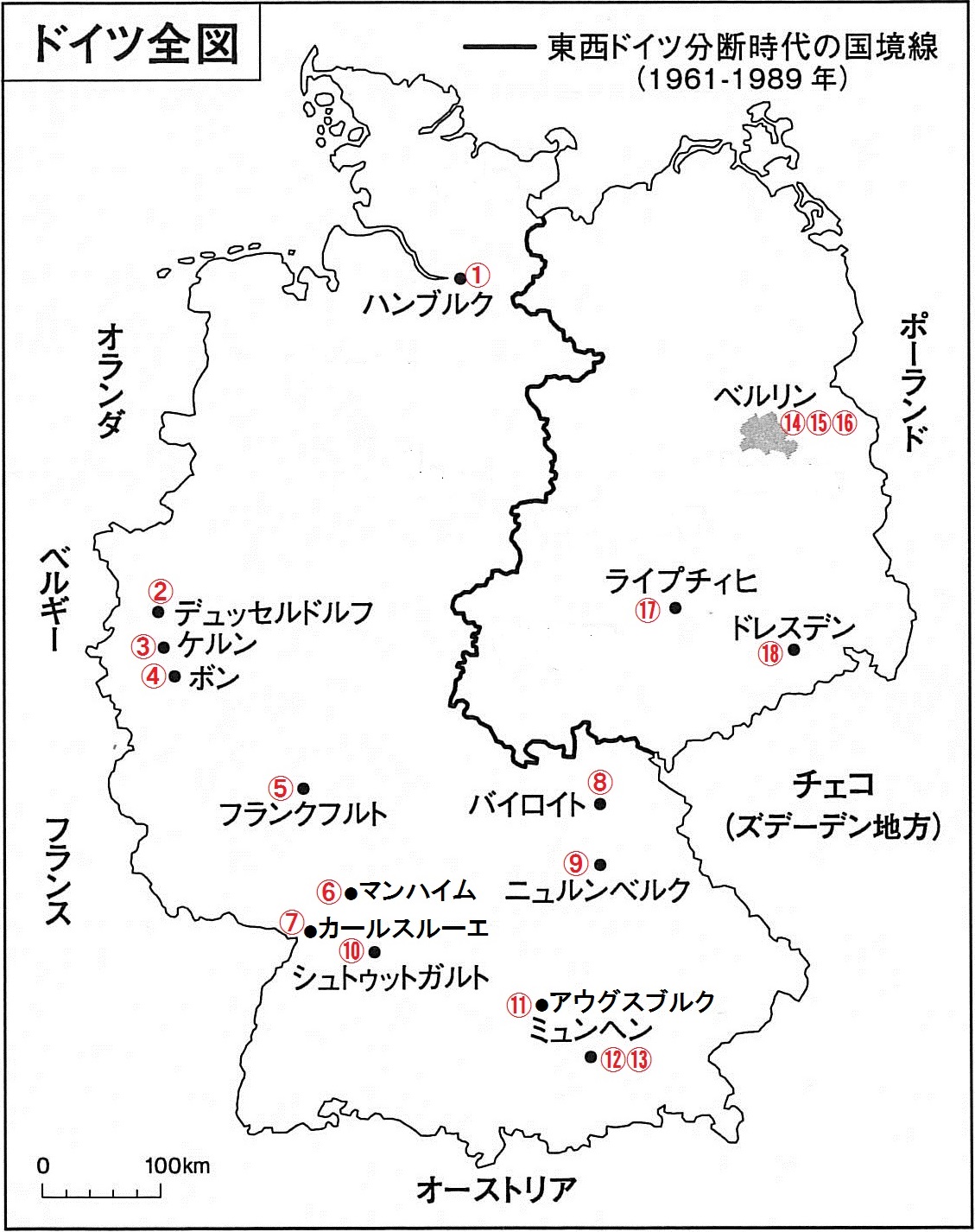

1980年から2016年までの間に、私はドイツ国内の18の劇場でオペラを観ましたが、今回は、訪れた時間順ではなくドイツの地図の北から南への地理的順序に従って劇場を挙げることとしました。本書との関連があればそれも含めるつもりです。また本書に掲載した地図(p. [10])を少し加工して、訪ねた劇場のある都市に北から順に番号を振り、番号順に特記事項を記してみました。

① ハンブルク ハンブルク州立歌劇場(シュターツオーパー)

① ハンブルク ハンブルク州立歌劇場(シュターツオーパー)

② デュッセルドルフ ドイツ・オーパー・アム・ライン

③ ケルン ケルン市立劇場

④ ボン ボン劇場オペラハウス

⑤ フランクフルト・アム・マイン フランクフルト歌劇場

⑥ マンハイム マンハイム国民(ナツィオナル)劇場

⑦ カールスルーエ バーデン州立劇場(シュターツテアター)カールスルーエ

⑧ バイロイト バイロイト祝祭劇場

⑨ ニュルンベルク ニュルンベルク市立劇場

⑩ シュトゥットガルト ヴュルテンベルク州立劇場(シュターツテアター)シュトゥットガルト

⑪ アウグスブルク アウグスブルク州立劇場(シュターツテアター)

⑫ ミュンヘンI バイエルン州立歌劇場(シュターツオーパー)国民(ナツィオナル)劇場ミュンヘン

⑬ ミュンヘンII バイエルン州立劇場(シュターツテアター)アム・ゲルトナープラッツ

⑭ ベルリンI ベルリン国立歌劇場、その後シュターツオーパー・ウンター・デン・リンデン

⑮ ベルリンII ドイツ・オーパー・ベルリン(通称ベルリン・ドイツ・オペラ)

⑯ ベルリンIII コーミッシェ・オーパー・ベルリン

⑰ ライプチヒ ライプチヒ歌劇場

⑱ ドレスデン ザクセン・シュターツテアーター=ゼンパーオーパー・ドレスデン

なお、①、⑦、⑩、⑪、⑫、⑬にあるシュターツという言葉は、20世紀を通じて国立だった時代はないので州立としました。また歌劇場の座席数やオーケストラの定員などは、少し古いのですが大きな変更はありませんので、1979・80年楽季の統計によりました。

① ハンブルク州立歌劇場(シュターツオーパー)

ハンブルクの歌劇場は、戦災に遭い、1955年に新しい様式にしたがって建てられ、観客席が1675席あります。そこでは『蝶々夫人』、『椿姫』、『エウゲニー・オネーギン』を観ました(1981年5月22日、23日、9月24日)。

『エウゲニー・オネーギン』の指揮者ハインツ・フリッケ(1927-2015)は東ドイツの生まれで、ベルリンの壁ができた1961年にシュヴェーリンから国の命令によって異動させられ、それ以降長くベルリン国立歌劇場で活躍しました。1961年は壁建設があって、西ベルリンに住む400人以上の歌劇場構成員が辞めました。その欠員を埋めるため、東ドイツ国内と社会主義圏の同盟諸国から多くの人が雇われてきました。1955年から音楽総監督だったフランツ・コンヴィチュニー(1962年まで)そしてヘルムート・ザイデルマンと並び、フリッケは1961・62年楽季に音楽総監督を務めました。彼は、ザイデルマンとともに、独唱者や合唱団員、演奏家たちの半分近くの新人をシュターツオーパーに馴染ませ、まとめ上げ、演奏水準を守ることに力を尽くしました。「おそらく私たちは … 藝術的理由から、毎日演奏してはいけないかもしれなかったが、政治的理由からそうした。私たちは … 冷戦に対する戦いを遂行していた。その戦いで負けるわけにはいかなかった」(p. 445f)。フリッケは、シュターツオーパーに30年にわたり在籍し、1992年まで指揮を続けました。その間の1981年に、彼はシュターツオーパーでの地位のためでしょうか、西ドイツのハンブルクへ客演するため東ベルリンからへ出ることができました。

港町自由ハンザ都市(州でもある)ハンブルク市は、西ドイツの元首相ヘルムート・シュミット(1918-2015)の生まれた街でもあり、音楽通の彼は、出身地の歌劇場によく通ったということです。なぜ彼が映像『クラシック音楽と冷戦』のインタビューに登場するのかと疑問を抱く向きもあろうかと思われますが、彼にはそういう個人史があることをトーマス・ズィントゥル監督は知っていたのです。

ハンブルク州立歌劇場は1984年に日本に来たことがあります。ソプラノ歌手の釜洞裕子さんが、不調のカルラ・デル・レの代役として『魔笛』の夜の女王を歌い、コロラトゥーラの喉を披露したのを、私は大阪の先代フェスティバル・ホールで聴きました。素晴らしいコロラトゥーラでした。

② ドイツ・オーパー・アム・ライン

戦災に遭ったのちに新しい様式にしたがって建てられた歌劇場は、1342席の収容能力があります。デュッセルドルフではパウル・ヒンデミット作曲のオペラ『画家マティス』を観ました(1981年5月21日)。

ベルリンのシュターツオーパー支配人エルンスト・レガールは、ヒトラーのナチ政府が1935年に禁止した『画家マティス』を1948年に取り上げましたが、観衆から思ったほどの反響は得られなかったと言っています。「昔の時代に想定できた聴衆が、今はもういないということです。」(p. 319f)

デュイスブルクとデュッセルドルフという2つの都市から成るドイツ・オーパー・アム・ラインでは、1981年当時、支配人グリシャ・バルフュス(1917-1995)が若杉弘(1935-2009)を音楽総監督に登用して一時代を築いていました。若杉弘は、ドレスデン・シュターツカペレ常任指揮者も務め、1989年にはシュターツオーパー=ゼンパーオーパーの次期音楽総監督が決まっていました。しかし、東ドイツ崩壊によりその人事案件は白紙になり、その後彼がゼンパーオーパーの音楽総監督になることはありませんでした。

③ ケルン市立劇場

ケルン市立劇場は歌劇と演劇そして舞踊の3つから成っています。戦災を受け1957年に新装なった歌劇場は1330席、演劇のための劇場は918席あります。そこでは、『ローエングリン』、『魔笛』、オッフェンバッハ作曲『盗賊たち』を観ました(1981年9月25日、2000年12月25日、26日)。

ケルン市立劇場の歌劇は日本ではケルン歌劇場と呼ばれていて、1992年には支配人ミヒャエル・ハンペ(1935-2022)に率いられて来日し、音楽総監督ジェイムス・コンロン(1950- )以下の引越し公演を行いました。その時2人の音楽助手の中に、13年後にハンブルクの支配人兼音楽総監督になったシモーネ・ヤング(1961- )がいました。

④ ボン劇場オペラハウス

旧称は連邦首都ボン劇場。戦災を受け、1965年にライン河畔に新装なった劇場は896席あります。ドイツの再統一後首都はボンからベルリンへ移ったので名称もその時に変わりました。新劇場で2000年12月27日に『ドン・カルロ』を観ました。終演後、劇場員が舞台に現れ、首都移転に伴う2004年そして2008年と段階的な予算削減への反対を聴衆に訴えるという一幕があり、日本ではなかなか見られない行動が強く印象に残っています。(続く)

(2024年4月27日) TOPへ

フランクフルト・アム・マインへは2度行きました。そこで『アイーダ』と『薔薇の騎士』を観ました(1981年2月7日、2000年12月26日)。建物は戦災を受け、新しい様式で1951年に建てられたもので、187席あります。

オペラ演出家としての出世作となったハンス・ノイエンフェルス(1941-2022)演出の『アイーダ』は、指揮がフランクフルト歌劇場の音楽総監督ミヒャエル・ギーレン(1927-2019)でした。彼は、父ヨーゼフの亡命先アルゼンチンについて行き、そこで同じく亡命していたエーリヒ・クライバーと出会って、後に彼から指揮法を学びました(p.192)。1977年から11年間彼はフランクフルト・アム・マインの音楽総監督を務めました。『アイーダ』は、ノイエンフェルス一流の読み替えに、同劇場のクラウス・ツェーライン演劇制作部(ドラマトゥルギー)主任も加わり、聴衆のブーとブラヴォーが相半ばする問題作でした。

「指揮者ミヒャエル・ギーレンが、1977年にフランクフルトの音楽総監督になった時、… 彼の最初の事業の一つは、ノーノ作曲『愛に満ちた偉大な太陽に向かって』だった。そして、その演出をルース・ベルクハウスが担当する予定だった。東ドイツの官庁は、『彼女は当面の間とどまって、社会主義的文化政策との意見の相違に決着をつけなければならない』と理由をつけて、フランクフルトからの招聘を妨害した。」(p.459f)

1977年にフランクフルトに行けなかったベルクハウスは、ベルリンの壁が崩壊しドイツが再統一された後にフランクフルトに招かれ、『薔薇の騎士』を演出し、そのプレミエは1992年12月23日に行われました。私が2000年12月に観たのは、1996年に彼女が亡くなった後、彼女の演出に基づきアウレリア・エッガースが舞台を補った再演で、クラウスペーター・ザイベルが指揮しました。それは彼女へのオマージュでした。

ミヒャエル・ギーレンは、演出家だった父親の縁もあって(p.191f)、ベルリンのシュターツオーパーで長年首席客演指揮者を務めていました。ミヒャエルを首席客演指揮者に任命するにあたっては、バレンボイムの力が働いたかもしれません。

⑥ マンハイム国民(ナツィオナル)劇場

マンハイムには1154席の国民劇場があります。マンハイム国民劇場では、同劇場歌劇監督兼音楽総監督ヴォルフガング・レンネルトの指揮で、ルース・ベルクハウスの新演出『エレクトラ』を観ました(1981年2月26日)。

ヴォルフガング・レンネルト(1922-2012)は、1968年にハンス・ピシュナー(第8回参照)に呼ばれて東ベルリンのシュターツオーパーの客演指揮者となり、1972年からは楽長となりました。彼は、1973年にピシュナーが、「レンネルトは既に1968年以降 … 藝術的信条からも、また特に政治的信条からも、ドイツ民主共和国市民となることを望んでおられます」(p. 467)とドイツ社会主義統一党中央委員会に対して弁明したにもかかわらず、シュターツオーパー時代には一貫して西ベルリンに住み、そこから東ベルリンに通っていました。そしてレンネルトは、1980年に西側のマンハイム国民劇場の歌劇監督兼音楽総監督となり、5楽季の間その地位を務めました。

レンネルトとルース・ベルクハウスは、1970年代に揃ってベルリンのシュターツオーパーにいました。ベルクハウスは、1960年に『ルクルスの断罪』の演出家としてはじめてシュターツオーパーに呼ばれました。 もともとの版である『ルクルスの審問』は、非公開プレミエのあと「うるさ型の人たち、官僚、教条主義者にとって、… 労働者と農民の国の第一のオペラハウスには受け入れられない先例」として差し止められました(p.364)。ブレヒトとデッサウは、東ドイツで名声と地位があったにもかかわらず、『ルクルスの審問』を改訂しました。改訂版を演出したのがベルクハウスです。そのほか、シュターツオーパーには枚挙に暇がないほど彼女の演出したオペラがあります。しかし彼女の演出は、独唱の歌手には不評だったようです(p.463)。

もともとの版である『ルクルスの審問』は、非公開プレミエのあと「うるさ型の人たち、官僚、教条主義者にとって、… 労働者と農民の国の第一のオペラハウスには受け入れられない先例」として差し止められました(p.364)。ブレヒトとデッサウは、東ドイツで名声と地位があったにもかかわらず、『ルクルスの審問』を改訂しました。改訂版を演出したのがベルクハウスです。そのほか、シュターツオーパーには枚挙に暇がないほど彼女の演出したオペラがあります。しかし彼女の演出は、独唱の歌手には不評だったようです(p.463)。

ベルクハウスは、⑤フランクフルト歌劇場の項目で述べたように、1977年にギーレンに呼ばれたのに東ドイツの官庁に妨害されて西側に行けませんでした。しかし彼女の演出には独自性があり名声も高まってきていましたので、東ドイツ国内ではなくミュンヘンのバイエルン州立歌劇場とかパリ・オペラ座などで演出を行う国際的な契約が成立するまでにそんなに時間は要しませんでした(p.460)。果たせるかな3年後に、彼女はシュターツオーパーの同僚レンネルトに呼ばれ、西ドイツのマンハイム(当時国外の都市でした)へ行って演出を担当しました。

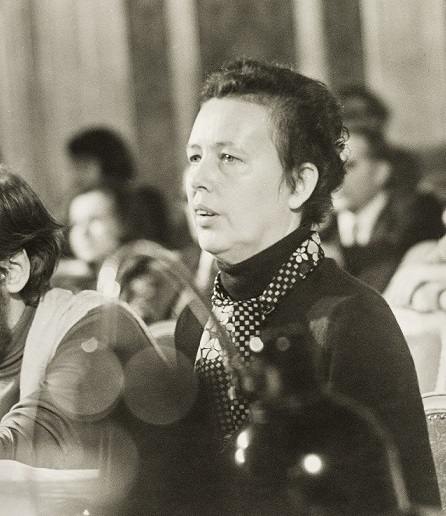

【写真】「アインシュタイン」のリハーサルを見守るルース・ベルクハウス(1974年)(『ベルリン国立歌劇場と激動の20世紀』より)

彼女は、部下(マルグリート・シュテーガー)を伴ってマンハイムに行き、『エレクトラ』を演出しました。そのプレミエは、レンネルトが指揮して1980年10月5日と7日に行われました。通常、演出助手は出先の座付職員がやるのですが、この時の演出助手は、マンハイムの座付職員と同行してきた部下のシュテーガーの2人でした。アスターさんが言うには、「数十人の非公式協力者が、演出家[ベルクハウス]の自由奔放な独自の思想と行動を監視するためにつけられた。その中には、彼女と最も緊密に働く藝術職員が数人」いました。いま振り返ると、東ドイツから来た演出助手の女性はシュタージの非公式協力者の一人で、密命を帯びてマンハイムに同行したのかもしれません。「その時までルース・ベルクハウスは外国で働いたことがなかったが、彼女もいつか出て行くかもしれないという危惧と、広く知られた藝術家(かつドイツ民主共和国で最も有名な作曲家の[二番目の]夫人)のそのような別離がドイツ社会主義統一党政権の評判に与える損害とは心配の種だった」(p. 458f)。マンハイム国民劇場での演出から月日が流れ、シュタージが雲散霧消してドイツが再統一され、フランクフルトから晴れて招聘され、ベルクハウスが『薔薇の騎士』を演出したことは⑤フランクフルト歌劇場で触れました。

私は、レンネルトが1980年にマンハイム国民劇場の歌劇監督になった翌年の6月16に、東ベルリンのシュターツオーパーで彼が指揮するクップファー演出の『サロメ』を観ました。彼は、西側で重要な地位を得たと同時に東側のシュターツオーパーとの繋がりを持ち続け、その後は再統一されたドイツのドレスデンでも指揮者として活躍しました。ミュンヘンなどで活躍した演出家のギュンター・レンネルト(1911−1978)はヴォルフガングの11歳年上の兄です。

⑦ バーデン州立劇場(シュターツテアーター)カールスルーエ

戦災を受けて1975年に新しく建て直された劇場の大劇場は席数1002、小劇場は639でした。カールスルーエでは大野和士の指揮でヴェルディの『レクイエム』を聴きました(2001年1月1日)。

20年にわたって支配人であったギュンター・ケーネマン(1931- )に呼ばれた大野和士は、1996年から6年間音楽総監督を務めました。日本人で音楽総監督を務められる人が現れたと、現地では当時大きな話題となりました。演奏会またはオペラで客演し、あるいはオペラの音楽助手を務める日本人はいますが、それらとオペラの音楽総監督は一線を画します。音楽総監督は、支配人等とともに公演予定表の作成に参加し、演目、演出家、歌手などに決定権を持ち責任を負っています。弱冠36歳の大野には世界の音楽人に伍して音楽総監督を務める能力がありました。

彼は、常任指揮者であった東京フィルハーモニー交響楽団の「オペラコンチェルタンテ・シリーズ」を主宰し、カールスルーエ(1996年~2002年)、ベルギー王立歌劇場(モネ劇場)(2002年~2008年)、フランス国立リヨン歌劇場(2008年~2014年)で、多言語を流暢に話しながら音楽総監督を務めました。そして国立リヨン歌劇場の後彼は、バルセロナでオーケストラの常任指揮者を務め、2018年から東京で新国立劇場オペラ藝術監督に就任しました。大野は、世界にまたがる人脈を駆使して新国立劇場の展開に力を発揮しています。

⑧ バイロイト祝祭劇場

バイロイトを訪れたのは1981年8月下旬のことで、私が観たのは『ローエングリン』、『パルジファル』、『トリスタンとイゾルデ』でした(8月25日、26日、27日)。

『ローエングリン』は演出がゲッツ・フリードリヒ(1930-2000)、指揮がウォルデマール・ネルソン(1938-2006)でした。3人いる音楽助手の1人に飯守泰次郎(1940-2023)の名前がありました。

『トリスタンとイゾルデ』は演出がジャン=ピエール・ポネル(1932-1988)

バレンボイムは、1980年代のバイロイトでヴォルフガング・ワーグナーから大きな影響を受けたと言っています。「半世紀前に若きヴォルフガング・ワーグナーが、シュターツオーパーでの修業時代に学んだひな形とぴったり合致するオペラの理想型も彼[バレンボイム]に提示した」(p.486)。バレンボイムは、前年の西ベルリンでゲッツ・フリードリヒ演出の同作品を振りましたが、私はそれをバイロイトに詣でたあと西ベルリンでも観ました(1981年9月20日)。

『パルジファル』の演出者ヴォルフガング・ワーグナーは、かつてベルリンのシュターツオーパーで下積み生活をしていました。「1940年から1944年まで、シュターツオーパーでの徒弟時代を過ごし、カリスマ性のある兄に欠けていた基本的な方法論を身につけた。… ヴォルフガング・ワーグナーは、彼自身を形成する本質的特性の多くを身につけ、最終的にバイロイトでの主宰を引き受ける時、彼自身に役立たせた」(p.259)。彼はシュターツオーパーのバレリーナであったエレン・ドゥレクセルと[最初の]結婚をして結ばれ、二人の間に生まれたエーヴァ・ワーグナー=パスキエは後にバレンボイムに招かれて藝術顧問ないし歌劇監督になるはずでした(p.504,512)。

『パルジファル』の指揮者ホルスト・シュタイン(1928-2008)は、東ベルリンのシュターツオーパーで楽長であり音楽総監督に昇進する予定であったにもかかわらず、壁建設直後に亡命しました。「シュタインは、1961年9月にバイロイトでの契約が終わっても帰らず、西ドイツの報道機関に書簡を送り、その中でエーリヒ・クライバーを範とし、ドイツ民主共和国には帰らないという彼の意志を明らかにした」(p.444)。彼は、バイロイトで指揮をしただけでなく、その後東側にいたことすら忘れられるほど、西側でオペラと演奏会またNHK交響楽団などの指揮で大活躍しました。

愛称と音楽的感動とは別物ですが、実はホルスト・シュタインの私の密かな愛称は「福助さん」でした。「福助さん」といっても、今の人にはなんのことやら分からないかもしれません。福助さんは日本の足袋の一大メーカー福助足袋の広告キャラクターで、頭の大きな小僧さんが黒い裃を付け両手をついて挨拶しています。参考までに、福助足袋HPの左上端にある図柄を見てください。そのおでこの出具合がシュタインの風貌にそっくりなのです。

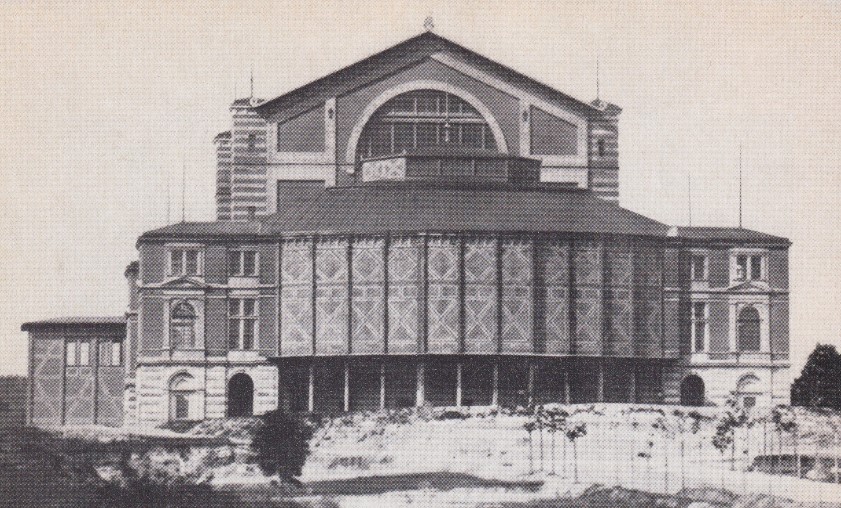

バイロイトにある全館木造のオペラハウスは、リヒャルト・ワーグナー作品上演を目的にしてリヒャルト自身が設計し、バイエルン王ルートヴィヒ二世の後援の下、1872年に着工され、4年の歳月を経て1876年に完成されました。最初に上演された作品は『ニーベルングの指輪』でした。バイロイト祝祭は夏の間だけ開催され、オペラファンにとっては憧れの歌劇場です。【写真】竣工したばかりの祝祭劇場、1876年春。Bayreuther Festspiele. Bayreuth, ©1981.

祝祭劇場は木造の劇場で、しかもオーケストラ・ピットが舞台の下に潜り込む設えになっています。天井、壁、床は木、背凭れも座面も客席の椅子は木製、すべてが木で造られ、聴者を包み込むような音響が異様に素晴らしく、唯一無二だったのを覚えています。

隣に座っているドイツ人から「日本人のあなたたちにワーグナが分かるの?」と訊かれ、曰く言い難い気持ちがしたのを覚えています。それは歌舞伎座で日本人が「ドイツ人に歌舞伎が分かるの?」と言うのと等しいかもしれません。今ならその問いかけに、「どこの国の人かではなく、どれほど好きで、どれほど深く知ろうとしているかによります」と答えたでしょう。(続く)

(2024年5月13日) TOPへ

ニュルンベルクの街はミュンヘンからバイロイトに行く途中にある街で、城郭の中などは爆撃を受けた後にまた昔の姿そのままに再建され、一瞬にしてタイムスリップしてしまいます。しかしニュルンベルク市立劇場は戦災を受けず、外観は1905年建設当時のままです。劇場の中は修復され1253席の観客席があります。ニュルンベルクでは『ニュルンベルクのマイスタジンガー』を2度観ました(1981年5月16日と2000年12月30日)。

ニュルンベルクの街はミュンヘンからバイロイトに行く途中にある街で、城郭の中などは爆撃を受けた後にまた昔の姿そのままに再建され、一瞬にしてタイムスリップしてしまいます。しかしニュルンベルク市立劇場は戦災を受けず、外観は1905年建設当時のままです。劇場の中は修復され1253席の観客席があります。ニュルンベルクでは『ニュルンベルクのマイスタジンガー』を2度観ました(1981年5月16日と2000年12月30日)。

【写真】戦災を受けなかった歌劇場外観。Wulf Konold, Deutsche Oper-einst und jetzt. Bärenreiter, 1980.

⑩ ヴュルテンベルク州立劇場(シュターツテアーター)シュトゥットガルト

戦災を受けなかった大劇場は1426席、戦災を受けた小劇場は851席、室内劇場は240席あります。大劇場は1982年から1984年まで修復作業を行なって昔の形を保ちながら一新され、小劇場は新しく建て直されて1962年に開場しました。

最初にペンデレツキ作曲の『失楽園』、続いて『セヴィリアの理髪師』を観ましたが、半年間に38回観たオペラの演出家、指揮者、主役の歌手たちを挙げるのは割愛します。ここでは、ゲッツ・フリードリヒ演出の『コジ・ファン・トゥッテ』を観て、オペラで演出の果たす役割について目から鱗が落ちる体験をしたことと、5回観た『ドン・カルロ』にも私のオペラ遍歴の原点があったこととを挙げるにとどめます。

パリ初演のフランス語5幕版『ドン・カルロス』、その後のイタリア語の4幕版、5幕版、3幕仕立ての『ドン・カルロ』の4つは、その後1986年から20年ほど続いた慶應義塾大学文学部の音楽情報リテラシーの私の講義でも例題として取り上げました。そのオペラ作品について話をした後で、ヴェルディの作品目録、そして例題を離れケッヘル編のモーツァルト主題作品目録、その他の音楽に関する参考文献に何が書かれているかを話しました。例えば、主題作品目録では作品の成り立ちと、楽譜の形で出だしあるいは主題が書かれていること、そして自筆譜・筆写譜の存在、出版譜の出版年などに触れ、 その他の参考文献では主題作品目録がどのように作られているかなどを話しました。そして教室備え付けのパソコンでインターネット回線と学内LANを使って、無料の全国大学図書館等所蔵目録、個々の大学図書館等が契約する有料の雑誌論文・各分野の索引データベースなどにアクセスし、求める資料を探すという各種の検索実習をしたことを思い出します。

その他の参考文献では主題作品目録がどのように作られているかなどを話しました。そして教室備え付けのパソコンでインターネット回線と学内LANを使って、無料の全国大学図書館等所蔵目録、個々の大学図書館等が契約する有料の雑誌論文・各分野の索引データベースなどにアクセスし、求める資料を探すという各種の検索実習をしたことを思い出します。

オペラと一体になって上演されている公演予定表でバレエも観ました。シュトゥットガルト・バレエ団はジョン・クランコ(1927-1973)に率いられ、マルシア・ハイデ(1937- )が踊っている時代がありました。ハイデが、マルグリート・ゴーティエを踊る『椿姫』、そしてオデットを踊る『白鳥の湖』を観ました。

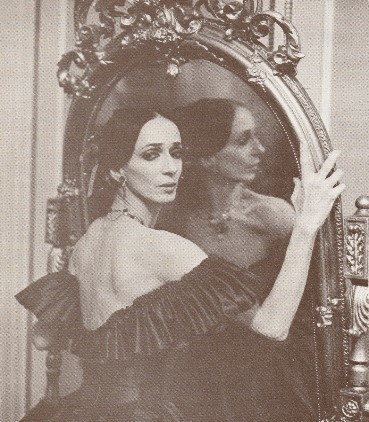

【写真】『椿姫』のマルグリート・ゴーティエに扮したマルシア・ハイデ。Kameliendame. Württembergische Staatstheater Stuttgart, [1978?].

私がシュトゥットガルトにいる1981年でも公演予定表にクランコ演出の『じゃじゃ馬馴らし』があり、トリプル・キャストの一人にハイデがいて主役を務め、毎晩のように上演されていました。この『じゃじゃ馬馴らし』の演出は演劇的な要素があり、台詞がなくて観ているだけで楽しいバレエですが、彼女のプリマドンナとしての素質は飛び抜けて素晴らしいものでした。その先にある彼女の素晴らしさに気づかず、『じゃじゃ馬馴らし』を観なかったことが今更ながら悔やまれます。

⑪ アウグスブルク州立劇場(シュターツテアーター)

オペラは994席の音楽劇場で上演されています。1981年当時はアウグスブルク市立劇場と称していましたが、現在はアウグスブルク州立劇場となっています。州立劇場の定員は合唱32名、オーケストラ70名なのでエキストラで増員しなければならず、中規模の歌劇場が大編成の作品を上演する苦労が偲ばれます。当時の『神々の黄昏』の配役表には、合唱がエキストラを入れていると明記されていました。

⑫ バイエルン州立歌劇場(シュターツオーパー)国民(ナツィオナル)劇場ミュンヘン

国民劇場ミュンヘンは戦災に遭い、1962年に昔の外観そのままに再建されました。観客席は2101席あります。そのほかに立見席・聴音席・スコア席が369席あって最も大きな部類に属し、しかも豪華さでは群を抜いています。ミュンヘンには461席のキュヴィリエ劇場というもう一つの華麗な劇場が王宮内にあり、モーツァルトの『イドメネオ』初演劇場として有名です。

【写真】(左)国民劇場ミュンヘン内観。立見席は4~6階。2015年4月15日撮影。/(右)キュヴィリエ劇場内観。2009年12月27日撮影。

【写真】(左)国民劇場ミュンヘン内観。立見席は4~6階。2015年4月15日撮影。/(右)キュヴィリエ劇場内観。2009年12月27日撮影。

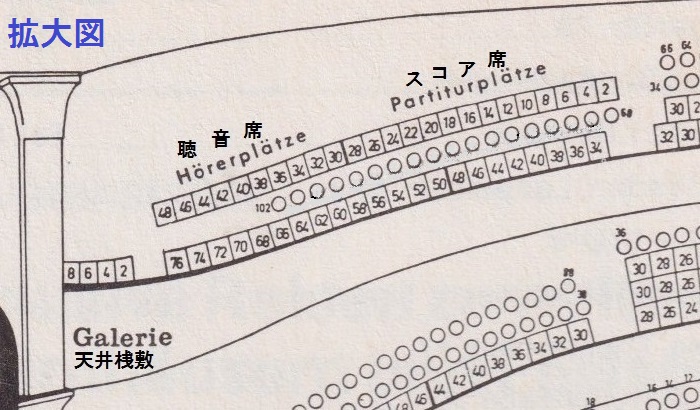

国民劇場ミュンヘンの最上階の6階(天井桟敷)には、普通の座席のほかに立見席があり、左右の立見席(○印)の後ろに聴音席と灯り付きのスコア席があります。下の図版は、舞台から見て左半分の座席表とその拡大図で、拡大図では6階(Galerie)の詳細を示しています。

【図版】(左)国民劇場ミュンヘンの座席表(一部)。Sitzpläne, Theater + Konzertsäle-München. Siegel Concerts, [197-?]. /(右)6階(Galerie)部分の拡大図

【図版】(左)国民劇場ミュンヘンの座席表(一部)。Sitzpläne, Theater + Konzertsäle-München. Siegel Concerts, [197-?]. /(右)6階(Galerie)部分の拡大図

舞台が見えない場所(Ohne Sicht)が出来てしまうのは馬蹄形劇場の宿命ですが、それを逆手にとって国民劇場ミュンヘンでは、最上階の立見席の後ろに聴音席とスコア席と称する座席が設けられています。スコア席は、舞台で演奏されている音楽を耳で聴くだけの聴音席とは別に、周りに影響及ぼさないよう配慮された灯りを点け、音楽を聴きながら目でスコアを追うことができる席です。音楽大学の学生や指揮者志望の人は、この廉価な席で最高の演奏を日々勉強することができます。

国民劇場ミュンヘンでの『薔薇の騎士』は、カルロス・クライバー(1930-2004)の指揮で2回観ました。その二晩は、劇場が興奮の坩堝と化しました。クライバーに馴染みの独唱者、同じ顔ぶれのオーケストラ、端役に至るまで2回とも同一の歌手、技術者たちもすべて同じ人といった長年にわたる信頼関係の中で、彼が『薔薇の騎士』を指揮すると、劇場全体が湧き上がるように興奮しました。毎晩の上演に責任を持ち、場合によっては上演を指揮することもある音楽総監督サヴァリッシュにはできない芸当で、彼にないオーラがクライバーにはありました。数多くのオペラを観た中でも私にとっては稀有な体験で、忘れがたい名演でした。

『薔薇の騎士』の第2幕は、オックス男爵が「俺がいりゃ、毎晩あんたを退屈させない! Mit mir, mit mir keine Nacht dir zu lang!」と歌い、最低音でlangを長く伸ばして幕切れとなります。スコア席にいて灯りを点け、ピアノ・ヴォーカル・スコアを見ていた友人は、オックス男爵を歌ったバス歌手クルト・モルの、その最低音が圧倒的であったことに感に堪えない様子で、後に話してくれたことを思い出します。さらに彼には、カルロス・クライバーの表現の妙について、「こんなふうに演奏するんだ」と感動した箇所が他にも多々あったと思われます。後に彼はドイツ語圏スイスの歌劇場でコレペティトールになりました。馬蹄形になっている国民劇場ミュンヘンのスコア席と聴音席の存在は、ある意味で贅沢なかけがえのない席であると私は密かに思っています。

⑬ バイエルン州立劇場(シュターツテアーター)アム・ゲルトナープラッツ

ミュンヘンのゲルトナー広場にある州立劇場には6回訪れました。観客席は932、立見席が77あります。演目は多岐に渡りますが、原テクストがイタリア語やフランス語のものはドイツ人の母国語に翻訳されて歌われていました。そこは誰もが気軽に訪れることのできる民衆歌劇(フォルクスオーパー)でした。

1980年代にヨアヒム・ロベルト・ラング(1940-2014)は、ベルリンのシュターツオーパーで藝術部門担当としてギュンター・リムクスの代理を務め、重要な仕事の一つとしてバレンボイムとの交渉を進めました。「ラングの会談要約に基づき支配人[リムクス]は、『財源があることを条件に、ダニエル・バレンボイムを雇用することを了承した』と震える手で書いた」(p. 502)。リムクスを含む三人は、シュターツオーパーにおける社会主義統一党体制への協力者としてベルリン市文部大臣ウルリヒ・ロロフ=モマン(1934- )から1991年に辞職させられました。アスターさんはこう言っています。「リムクス、ラング、シュティスカはドイツ社会主義統一党体制に近いのではないかという疑いがあったが、彼らのうち二人は何ヶ月もしないうちに新しい地位に就いた。シュティスカはカルル・マルクス市(現ケムニッツ)の市立歌劇場の支配人に、ラングはミュンヘンのゲルトナープラッツ州立歌劇場の藝術監督になった。それは、そんな状況の中のことで、注目すべきだった」(註199)。さらにあろうことか彼は、2005年に65歳で退職したあと、劇場の名誉会員にもなりました。(続く)(2024年5月31日) TOPへ

ドイツ民主共和国時代のベルリン国立歌劇場には、長期研修中の1981年5月から6月にかけて何回か訪れました。その後シュターツオーパーを訪れたのは、28年後の2009年12月末から翌年1月初めにかけてでした。その時にはもうドイツは再統一され、バレンボイムが音楽総監督になり17年経っていたので、モーツァルト&ダ・ポンテ三部作新制作、ベルリン・フェストターゲの創設、ワーグナー全作品上演などがなされていました。下の写真は、恒例になった大晦日と元旦の演奏会で、ダニエル・バレンボイム指揮ベートーヴェン交響曲第9番ニ短調作品125の元旦の演奏後の情景です。

ちなみに前日の大晦日の終演後には、演奏会の聴衆のうちの希望者が晩餐会に行くのが恒例になっています。その会場は聖ヘドヴィッヒ大聖堂の西隣にあるローマ・ホテルにあり、歩いて3分の至近距離です。晩餐会は極めて高額で、文化活動に理解のある裕福なベルリンの人々が楽しむようになっているのでしょう。

2010年夏には、シーズン(楽季)が終わると同時にシュターツオーパーの常打ち小屋で近代化工事が始まりました。仮劇場は西の方の少し離れたシラー劇場でした。そこからもう少し西に行くとドイツ・ベルリン・オペラがビスマルク通りを挟んだ反対側にあります。

シラー劇場は戦災後に建て直されました。客席は1113席です。ここには2012年から2016年まで毎年のように通い、たくさんのオペラを観たことを思い出します。

【写真】(左)シラー劇場外観。/(右)同劇場内観。『シモン・ボッカネグラ』上演後のカーテンコール。いずれも2016年5月11日撮影。

【写真】(左)シラー劇場外観。/(右)同劇場内観。『シモン・ボッカネグラ』上演後のカーテンコール。いずれも2016年5月11日撮影。

シラー劇場では、戦後に再建された1951年9月5日の柿落としにヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮ベルリン・フィルが独唱者と合唱団と一緒にベートヴェン作曲交響曲第9番ニ短調作品125を高らかに演奏して再開を祝いました。翌9月6日はシラー作『ウィリアム・テル』の演劇公演でした。当時の支配人ボレスラフ・バルローク(1906-1999)は、いつものようにドイツ民主共和国東ベルリンの同僚4人の招待者を予定していたところ、当日になって当局から招待取消を命令されました。彼は、招待を取消したことと私的購入もできないことを4人に連絡しなければなりませんでした。「私は深く恥じております。… その時初めて、人間としての礼儀に反していると思わざるを得ないことを上からの命令でしました」とバルロークは述べています(p. 355f)。彼にとってそれは、当時の東西対立を反映した辛い決断でした。「シラー劇場の敗北と[エーリヒ・]クライバーの敗北は、それらの施設と社会全体が、共産主義に支配されている施設と関係を持たないようにすることで、西ベルリンの施設も政争の具にされていることを示した。」(p. 373)(エーリヒ・クライバーの敗北はp. 390ff参照)

⑮ ドイツ・オーパー・ベルリン

ドイツ・オーパー・ベルリン(市立歌劇場)は、「1961年9月24日、ビスマルク通りに『ドン・ジョヴァンニ』の特別上演で開場した。この出来事は文化的抵抗でもあった」(p. 439)。建物は、戦災で灰燼に帰し新しく建てられました。劇場はそれまでのような貴賓席がなく、誰でも平等に座れる1865席(その後1885席)となっています。9月24日の直前8月13日にベルリンの壁が出来たので、市立歌劇場はドイツ・シュターツオーパー・ベルリン(通称ベルリン国立歌劇場)の向こうを張ってドイツ・オーパー・ベルリン(通称ベルリン・ドイツ・オペラ)となりました。

【写真】(左)ベルリン・ドイツ・オペラ外観。2016年5月8日撮影。/(右)同内観。演奏会形式のオペラ上演後のカーテンコール。2016年5月12日撮影。

【写真】(左)ベルリン・ドイツ・オペラ外観。2016年5月8日撮影。/(右)同内観。演奏会形式のオペラ上演後のカーテンコール。2016年5月12日撮影。

ベルリン・ドイツ・オペラは柿落とし公演の翌々1963年に、村野藤吾設計の日生劇場の柿落としに引っ越し公演を実現しました。その後グスタフ・ルドルフ・ゼルナー(1905-1990)時代、1981年からその死まで支配人を務めたゲッツ・フリードリヒ(1930-2000)時代には何度も来日公演を行いました。1997年からはクリスティアン・ティーレマンが2004年まで8年間音楽総監督を務めました。ティーレマンは、その後もドレスデンのゼンパーオーパーなどで要職に就きましたが、2024年9月にはベルリンのシュターツオーパーで音楽総監督バレンボイムの後任になることが決まっています。彼がベルリン・ドイツ・オペラの音楽総監督を辞し、シュターツオーパー・ウンター・デン・リンデンの音楽総監督になるまでに20年の月日が流れました。

⑯ コーミッシェ・オーパー・ベルリン

コーミッシェ・オーパー・ベルリンは、パリのオペラ・コミックをお手本に、第二次世界大戦後の1947年にベルリンにできました。ソヴィエト連邦の支援を受け、あるいはコネによりオーストリア人の演出家ヴァルター・フェルゼンシュタイン(1901-1975)によって建物も施設も新たに造られました。1964年から1966年にかけ建物はクンツ・ニーラーデ(1901-1976)の設計に従って改築されました。観客席は1270席です。

コーミッシェ・オーパー・ベルリンは、パリのオペラ・コミックをお手本に、第二次世界大戦後の1947年にベルリンにできました。ソヴィエト連邦の支援を受け、あるいはコネによりオーストリア人の演出家ヴァルター・フェルゼンシュタイン(1901-1975)によって建物も施設も新たに造られました。1964年から1966年にかけ建物はクンツ・ニーラーデ(1901-1976)の設計に従って改築されました。観客席は1270席です。

【写真】コーミッシェ・オーパー・ベルリン外観。2012年3月12日撮影。

その死まで支配人の地位にあったフェルゼンシュタインのコーミッシェ・オーパーは、シュターツオーパーの好敵手でした。彼は、ゲッツ・フリードリヒ、ヨアヒム・ヘルツ、ハリー・クップファーほか多くの演出家を育てました(p. 457ff)。オットー・クレンペラーが指揮したこともあります。「オットー・クレンペラーは、1949年3月にシュターツオーパーを選択するのを決めかね、その後契約を破棄し、アドミラルパラスト[シュターツオーパー]へ帰還する計画のあったほんの一カ月前に、ヴァルター・フェルゼンシュタインの新しいコーミッシェ・オーパーでの最初の『カルメン』を指揮した」(p. 337)。その他コーミッシェ・オーパーに関係する人物には、クリスティーネ・ミーリッツ(第9回参照)

⑰ ライプチヒ歌劇場

ライプチヒ歌劇場も戦災を受け、劇場建築の専門家クルト・ヘンマーリング(1898-1977)とクンツ・ニーラーデの構想により、東ドイツ好みの新古典主義の装いで再建されました。ライプチヒ歌劇場が完成したのは1960年のことで、それに先立つ1955年に竣工した ドイツ・シュターツオーパーの建築家リヒャルト・パウリーク(1903-1979)とヘンマーリングは「緊密な関係」(p.384)にあったということです。2007年には148席分減らして観客席の居心地をよくするなどの修復が行われました。現在の観客席は1273席です(1264席以上とも)。

ドイツ・シュターツオーパーの建築家リヒャルト・パウリーク(1903-1979)とヘンマーリングは「緊密な関係」(p.384)にあったということです。2007年には148席分減らして観客席の居心地をよくするなどの修復が行われました。現在の観客席は1273席です(1264席以上とも)。

まだベルリンの壁が厳然とある東ドイツ時代に、オペラではなくバレエを観に訪ねたことがあります(『リーズの結婚』または『無益な用心』あるいは『御しがたい娘』、1981年9月18日)。独立したオーケストラは持たず、ライプチヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団がコンサートとオペラの両方を担当しています。

【写真】ライプチヒ歌劇場外観。2014年10月17日撮影。

⑱ ザクセン・シュターツテアーター=ゼンパーオーパー・ドレスデン

ゼンパーオーパーもドレスデン絨毯爆撃の際に焼け落ち、東ドイツ時代の1985年に、外観は昔の姿のまま再建されました。席数は1600から300近く減らされて1323席となり、2階正面桟敷は貴賓席を持っています。ゼンパーオーパーには2013年、2014年、2015年と3度訪ねました。

クリスティアーネ・ミーリッツ演出の『フィデリオ』を観たことは第9回に書きましたが、同オペラの1989年のプレミエは、ベルリンの共和国宮殿でドイツ民主共和国建国49周年記念行事が行われているのと同じ10月7日にありました。10月7日に建国記念行事が挙行されることが予め分かっていて、『フィデリオ』のプレミエをその日に持ってきたのには、支配人ヴォルラートと主席演出家ミーリッツの深謀遠慮がありました。その1ヶ月後11月9日にはベルリンの壁が崩壊し、翌年10月3日にドイツは再統一されました。

*

私の巡ったドイツの歌劇場は以上です。ドイツのオペラ劇場というのは、ドイツ全土に分散していて、整った地方分権制度を目の当たりにするようでした。座付の歌劇場構成員は、歌手や演出家などの客演者とは異なり、すべて地方公務員です。1989年までのドイツ民主共和国時代のドイツ・シュターツオーパー構成員は国家公務員でした。歌劇場に出入りする観客は全人口の7%に過ぎないにもかかわらず、各地の歌劇場経費の約60~40%は税金で賄われていることに、日本人の私には大きな驚きがあります。歌舞伎はもちろんのことオペラ公演に関しても成立過程がまるで違うとはいえ、日本では考えられられない事情だからです。そういう事情が分かったうえで、歌劇場を廃止するなどという公約を掲げれば、地方自治体の次の選挙では当然のように落選するだろうと言われる風土です。

また歌劇場巡りがドイツ語圏ということであれば、オーストリアのウィーン国立歌劇場とフォルクスオーパー、ザルツブルグの祝祭大劇場とフェルゼンライトシューレ(騎馬学校)の劇場、モーツァルト劇場にも行きました。さらにオペラ鑑賞ということでつけ加えるならば、イタリアのミラノ・スカラ座、アメリカのメトロポリタン歌劇場、イギリスのグラインドボーン音楽祭も訪れました。

これらの劇場は、各国の異なる歴史と現在の体制のなかで活動しています。各国の歌劇場を取り上げ、社会におけるあり方を政治との関わりにおいて論ずることは、おいそれとはできず、資料・史料集めなどにそれなりの時間を要します。アスターさんは、『ベルリン国立歌劇場と激動の20世紀』をまとめ上げるのに、10年以上の時間をかけて公文書館、文書館、史料館、図書室等のすべてを調べ上げ、多くの関係者とのインタビューを行なって、自分の中に取り込み体系化されました。

あまたの既存の書物では、オペラの演目、公演予定表、歌手、指揮者、演出家、そして支配人、演劇制作部員(ドラマトゥルク)、舞台監督、プロンプター、コレペティトール、技術者などの裏方を支える人々、そして予算などが、多くの場合音楽の観点から取り上げられます。いずれの国の社会であるかによって、オペラで果たす税金あるいは寄付金の役割も異なります。音楽の枠にとどまらず、各国の事情に基づいて社会と政治の中で音楽を論ずることは、やはり残念ながら少なく、既存の書物で明らかにされる事象には限りがあるようです。アスターさんの著書のようなあるいはそれを超える書が必ず現れる日を、心から待ち望んでいます。

(2024年6月20日) TOPへ

① シュターツオーパー正面入口:ウンター・デン・リンデンに面していて、建物の北がシュターツオーパーの入口です。

② シュターツオーパー舞台上部:白い線が引かれた、①②の下(西)の場所が、ナチ時代に焚書が行われたベーベル広場です。

③ 舞台装置地下倉庫:地下倉庫は演奏者や技術者などの②と④を結ぶ地下の渡り廊下にもなります。

④ 管理棟:支配人室、事務室、オーケストラ・合唱団・バレエなどのリハーサル室(稽古部屋)、衣装倉庫などが入っています。

⑤ ピエール・ブーレーズ・ホールとバレンボイム=サイード・アカデミー

もう少し詳しく①~④を写真で説明します。写真は、特に明示のない限り、2014年10月12日のシュターツオーパー工事現場ツァーで撮影しました。工事現場ツァーは、数ヶ月間にわたって週に何回か行われ、ベルリン市民の関心の高さもあって、毎回参加者でいっぱいでした。シュターツオーパーの修復・新築工事は2010年秋に開始され、当初3年で完成すると言われていたのに、延期に延期を重ねて足掛け8年もかかりました。

① シュターツオーパー正面入口

① シュターツオーパー正面入口

2017年10月に修復工事が完了し、この入口玄関上部に1990年代まであったドイツ民主共和国時代の碑文「ドイツ・シュターツオーパー」(p.391)に代わって、1742年から存在していた「フリードリヒ王がアポロとミューズに」が元通りに復元されました。

【写真】シュターツオーパー工事中の外観

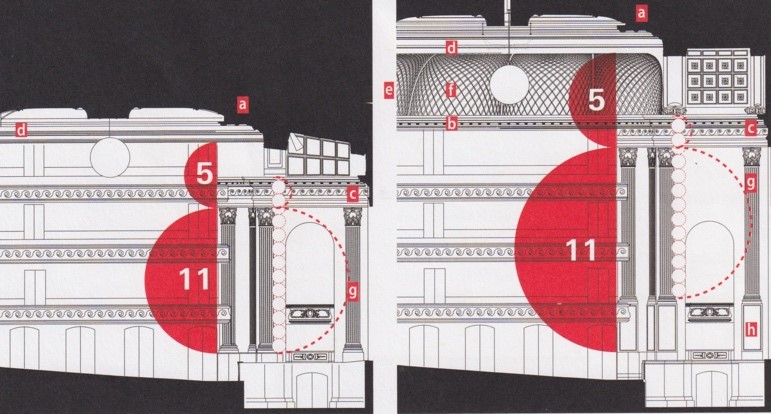

② 舞台と客席の改善は次のように行われました。下の図版を見てください。観客席の2階席と3階席の天井高は変わりません。左図面のように舞台開口部の床から天井までの高さと、舞台の天井から4階席

の天井までの比率は11:5です。工事では、右の図面のように、比率が11:5となるように、舞台の天井を上げ、それに合わせて4階の天井を高くしました。 左図面のaと右図面のaの高さの差は5mあります。

左図面のaと右図面のaの高さの差は5mあります。

【図版】Staatsoper Unter den Linden, Information zur Generalinstandsetzung. Berlin : Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwlt, 2014.

南北の長さを拡張して延ばすことはできないので、高くなって空間が広くなりました。それはシュターツオーパーの音響を改善するためでした。1.1 秒しかない残響を、観客に見えないスピーカー30個で改善するのではなく(バレンボイムの言う「人工心肺」)、劇場の残響時間として現在標準とされている1.6秒とするため、現代技術を駆使して音響設計を行なった結果です。

③ 舞台装置地下倉庫

下左写真の中央にある青緑色の丸屋根2つが聖ヘドヴィッヒ大聖堂で、その東が掘削され工事中です。工事は深さ8.5mの地下で、舞台装置の大倉庫が造られています。地下倉庫は、劇場舞台とリハーサル舞台の中間という天の恵みのような好位置にあります。しかもここは倉庫であるだけでなく、渡り廊下の機能も果たしています。舞台装置の運び込みなどに好都合なだけではなく、天候に左右されない行き来も可能にしました。右写真の右の建物は管理棟です。

【写真】(左)②と④の間から、南向きに撮影した舞台装置地下倉庫。/(右)聖へドヴィッヒ大聖堂の東袂のフランス通りから、左写真の同所を北向きに撮影。2016年5月14日。

【写真】(左)②と④の間から、南向きに撮影した舞台装置地下倉庫。/(右)聖へドヴィッヒ大聖堂の東袂のフランス通りから、左写真の同所を北向きに撮影。2016年5月14日。

④ 管理棟

下左写真では、工事現場ツァーのガイド担当カイ・ケスナーさんが管理棟の南側を指さしています。そこには、青、紫、黄、赤で色分けされたオーケストラ・同楽器別・合唱団・バレエ団などのリハーサル室(稽古部屋)などができる予定です。管理棟の北側には支配人室、事務室、衣装倉庫などが入っています。

【写真】(左)管理棟の内部構造の説明中。/(右)左写真の青部分のオーケストラ・リハーサル室。

【写真】(左)管理棟の内部構造の説明中。/(右)左写真の青部分のオーケストラ・リハーサル室。

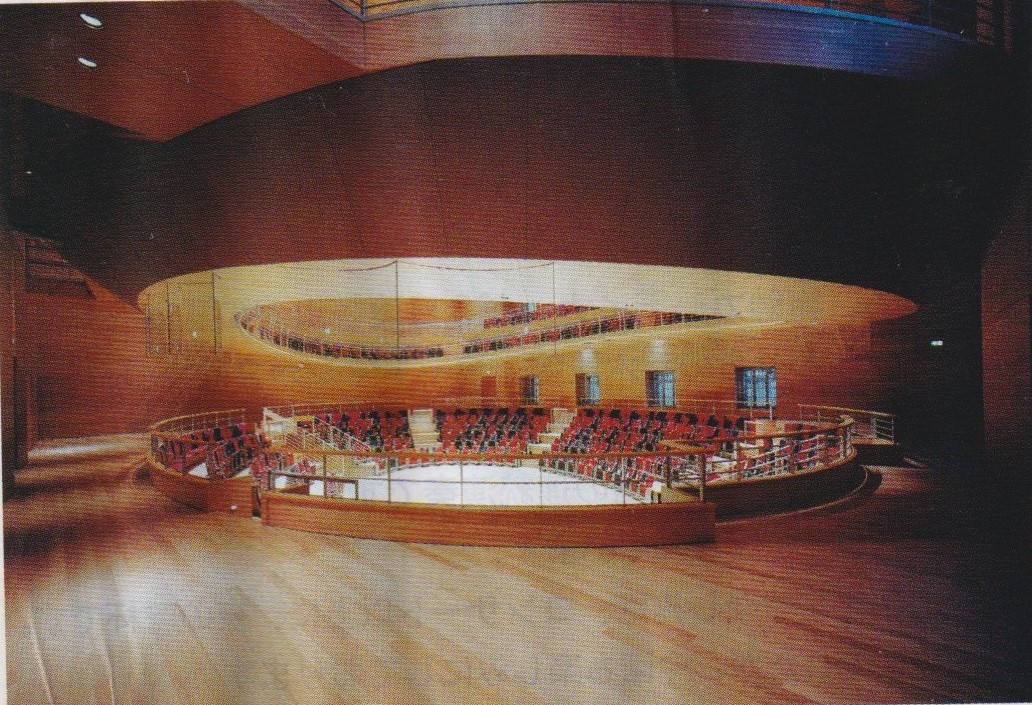

⑤ ピエール・ブーレーズ・ホールとバレンボイム=サイード・アカデミー

シュターツオーパー倉庫の旧外観を保ちながら⑤は修復され、南側の正面入口はフランス通りに面しています。内部にピエール・ブーレーズ・ホールが入りました。この建物にはホールの他にバレンボイム=サイード・アカデミーがあり、アカデミーに関連するリハーサル室、講堂、図書室、カフェテリアなど21室が入っています。

ピエール・ブーレーズ・ホールは伝統的なシューボックス型とは違って、下右写真に見られるように設計者フランク・ゲーリィの意図に従い、底にある平らな床の演奏者のいわば舞台を取り囲んで、底から徐々に上に向かって観客の席が配置され、全体が楕円形を成しています。ホールの音響設計は永田音響設計の豊田泰久です。ここでは室内楽や独奏会が上演されるだけでなく、中規模のオーケストラの演奏会もできます。

【写真】(左)ピエール・ブーレーズ・ホール外観。2016年5月14日撮影/(右)同内観。 ©volker-kreidler

【写真】(左)ピエール・ブーレーズ・ホール外観。2016年5月14日撮影/(右)同内観。 ©volker-kreidler

シュターツオーパーの柿落とし公演は、修復・新築工事の完成を受け、2017年10月3日に連邦大統領、首相をはじめ政界や経済界、藝術家たちなど各界の著名人を招き、ベルリン市民などで満員の聴衆を前に華々しく祝われました。演出はユルゲン・フリム(1941-2023)、指揮は当時の音楽総監督ダニエル・バレンボイムでした。アンナ・トモーヴァ=シントウの祝辞に続いて、シューマン作曲の管弦楽付き独唱合唱曲『ゲーテのファウストからの情景』をオペラに仕立てて上演されました。それは、1955年10月5日の旧シュターツオーパー柿落とし演目の『ニュルンベルクのマイスタージンガー』でも、エーリヒ・クライバーがその演目の前に提案していた『フィデリオ』でもありませんでした。

バレンボイムは、東ドイツ時代に建てられた昔ながらのシュターツオーパーで音楽総監督(兼藝術監督)となり、何年にもわたって活動しながら、あるべきシュターツオーパー像を描き、「修復すべきである」という結論に達し、支配人他を動かして修復工事に着手しました。そして新築と見紛うばかりのシュターツオーパーを得た彼は、そこで合わせて32年間勤めました。その間彼は、自身がユダヤ人であることに由来する、まったく別組織のウエスト=イースタン・ディヴァン・オーケストラ(以下WEDO)のために、1999年から8月の夏休暇を、無償で提供してきました。

WEDOはひょんなことから生まれました。1990年代はじめにロンドンのホテルのロビーで、ダニエル・バレンボイムが、パレスチナの文学者でアメリカのコロンビア大学教授エドワード・サイード(1935-2003)に偶然出会いました。二人は、一人がユダヤ人で、もう一人がアラブ人であり、本来であれば敵対する間柄であるにもかかわらず、意気投合したのです。

オーケストラの名称の由来は、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ最晩年の『西東詩集』に因んでいます。『西東詩集』の持つ汎神論的な宗教観が、ユダヤ人とアラブ人の互いの理解と融和を目指す理念には見合っているのではないかと彼らは考えたのではないでしょうか。

WEDOの初期に参加した音楽家たちは自分たちの置かれている状況、音楽に対する気持ちなどについて様々なことを言っています。それをまとめて一冊の書籍にしたのは、シュターツカペレ・ベルリンにいたこともあるチェロ奏者エレナ・シェアーでした。ここに紹介するのは2009年にイタリア語で初版の出た書籍のドイツ語への翻訳書ですが、その書籍には英語版も出版されています。シェアーは、およそありえないWEDO、つまり、イスラエル及びイスラエル以外に住むユダヤ人と、シリア、ヨルダン、エジプト、トルコ、イランそしてイスラエルに住むアラブ人とで形成された一つのオーケストラが、対立と相互理解を経て、音楽を通し一つの世界を作り出していく過程をありありと描いています。

【写真】Die Kraft der Musik : das West-Eastern Divan Orchestra / Elena Cheah ; mit einem Vorwort von Daniel Barenboim ; ins Deutsche übertragen von Stefanie Karg.-München : btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, ©2009, 2015.

WEDOの運営はバレンボイム一人では行うことができません。多くの人が関わっています。毎年のオーディションで演奏家を選ぶこと一つをとっても、シュターツカペレの音楽家たちの協力が必要でした。またWEDOに参加した音楽家たちのレッスンには、シュターツカペレの他にシカゴ交響楽団やベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の音楽家たちが協力しました。WEDOが合宿するには、シュターツカペレでバレンボイムの助手であった補助指揮者が必要でした。そして複数の職員から成る事務局も必要でした。そういう人々の協力と、少額とはとても言えない財政があってはじめてWEDOは成り立っていました。私は、内陸部のヨルダン川西岸にあるパレスティナ自治区のラマラへ行く直前の2005年に、ロンドンのプロムスでWEDOを聴いて、その演奏能力の高さに驚嘆したことを思い出します。

ラマラへ行ってから17年が経ち、バレンボイムは80歳を越えたところでにわかに衰えを見せて、2022年はシュターツオーパー公演のキャンセルを頻発し、激務の音楽総監督を続けることができなくなりました。シュターツオーパーの2023年1月26日付声明の中で彼は、再建後の6シーズン目途中で音楽総監督を辞すると明らかにしました(第4回参照)。しかしWEDOの主宰者と指揮者は続けています。続けてはいるのですが、2022年に予定されていたWEDOの演奏会は健康上の理由からバレンボイムが指揮できなくなったので、シュターツオーパーの彼の補助指揮者であるトーマス・グッガイスが指揮台に上がって凌ぎました。WEDOの演奏会で代役が上がったのは初めてでした。既に予定されている演奏会は代わりの指揮者が振るとしても、これからの演奏会の予定は、バレンボイム抜きでは立てられないでしょう。

最後に、WEDOに参加した音楽家たちの2人の言葉を引用して結びに代えたいと思います。

「ディヴァン・オーケストラの性格は最近数年間のうちに変わりました。大叔父エドワードは多くの点で誰にも代え難く、エドワードの参加があればなにか調和が取れ、うまくいっていたのです。エドワードの講演とメンバーとのディスカッションは一緒に体験した者にとって忘れ難い思い出となりました。… 大叔父故エドワードとダニエル・バレンボイムのやったことが歴史になったとしても[傍点筆者]僕は失望しません。参加者の国籍を問わないこのオーケストラが、素晴らしいオーケストラとして成し遂げたすべての音楽演奏に感服しています」(10代だったカリム・サイード、ヴァイオリンとピアノ)。

「僕がいなくても、そしてほかのたいていの同僚抜きでもオーケストラは存続しますが、ダニエル・バレンボイム抜きでは存在しません」(ユヴァル・シャピロ、イスラエルのトランペット奏者)。

WEDOが歴史の1ページとなる日もそう遠い将来のことではないのではないでしょうか。

「オペラマニアのひとりごと」はひとまずここまでとさせていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。 (2024年7月10日) TOPへ